コラム

2025.09.22

ハマヤクサイエンス研究会第4回学術発表会開催レポート【生物系】

「生物」の発表は22題ありました。

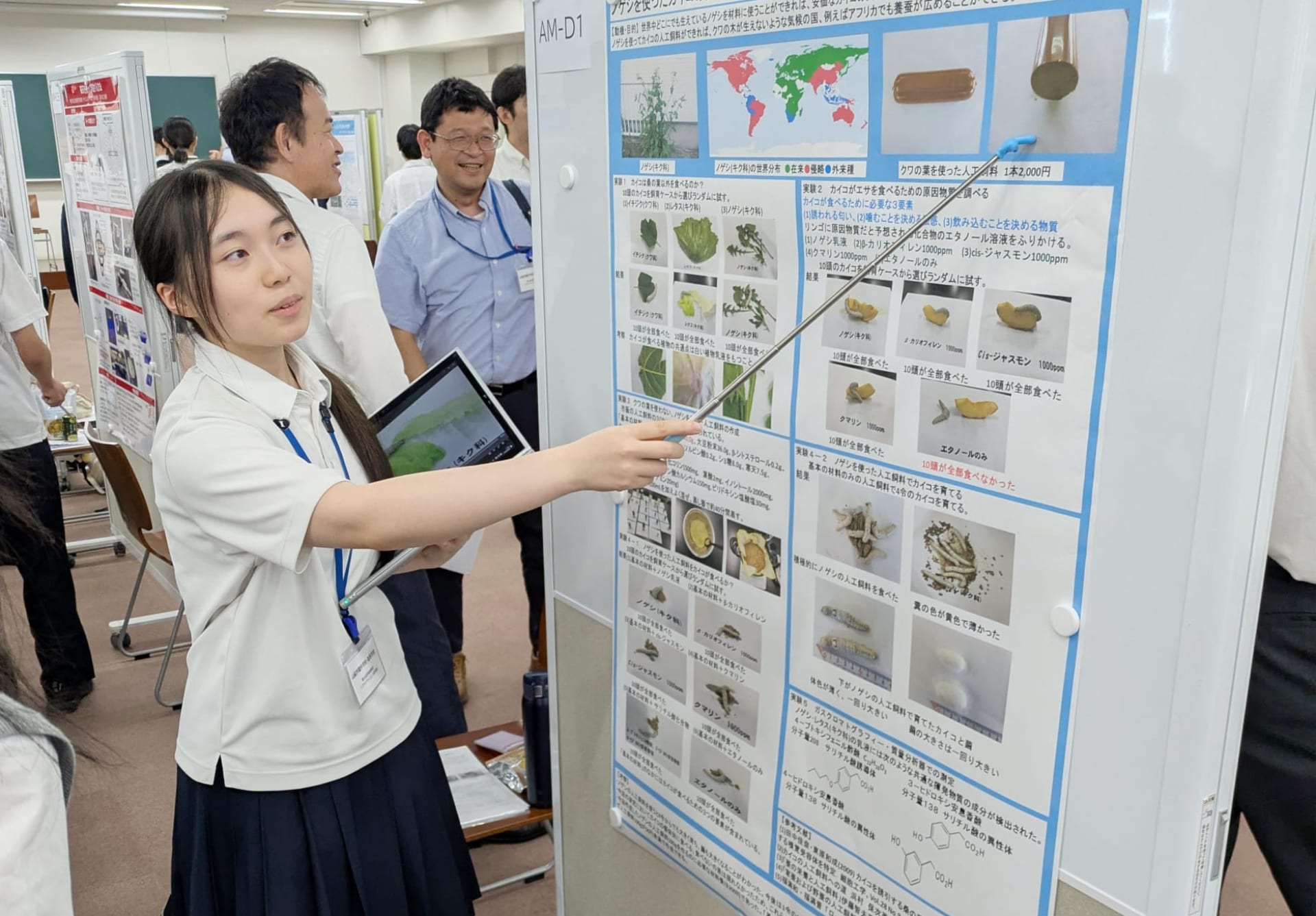

研究タイトル「ノゲシを使ったカイコの人工飼料の作成」優秀賞

山脇学園中学校・高等学校

新明爽さん

全国に自生するキク科の植物であるノゲシを用いて、安価で汎用性の高いカイコの人工飼料を開発しました。カイコが好む匂いを調べた結果、cis-ジャスモンやクマリンなどに誘引効果があると分かりました。次にクワ葉をノゲシに置き換えて人工飼料を作成したところ、カイコは摂食し成長、繭を形成しました。さらにノゲシ飼料で育ったカイコは市販飼料よりも一回り大きく、繭も大きい傾向が見られました。ノゲシ飼料はコスト削減だけでなく、桑の育たない地域での養蚕普及にもつながる可能性を示しました。

優秀賞おめでとうございます

全国に自生する雑草ノゲシを利用して、安価で汎用性の高いカイコ飼料を開発された発想力に驚きました。さらに、今後の展開として、飼料に添加する無機塩類をエナジードリンク系清涼飲料水で代用しようとするチャレンジ精神もユニークで面白く、研究を楽しみながら工夫している様子が伝わってきました。養蚕の新しい可能性を広げる成果、おめでとうございます!(編集部より)

AM-D1

研究タイトル「植物の“声”は農薬になりうるか? -損傷植物が発する揮発性物質ヘキセナールによる昆虫忌避作用の検証-」

順天中学校・高等学校

前田結香さん、前谷蓬さん

植物が損傷時に放出するE-2-ヘキセナールに着目し、害虫忌避効果を検証しました。コマツナやハツカダイコンを用いた行動選好実験では、モンシロチョウ幼虫がE-2-ヘキセナール処理株を避ける傾向が見られました。さらに、成虫の産卵実験では未処理株に17個の卵が産まれた一方、処理株には7日間全く産卵されませんでした。これらの結果より、ヘキセナールがモンシロチョウ幼虫・成虫双方に有効な忌避作用を持つことが明らかになり、環境負荷の少ない農薬代替技術として応用できる可能性を示しています。

AM-D2

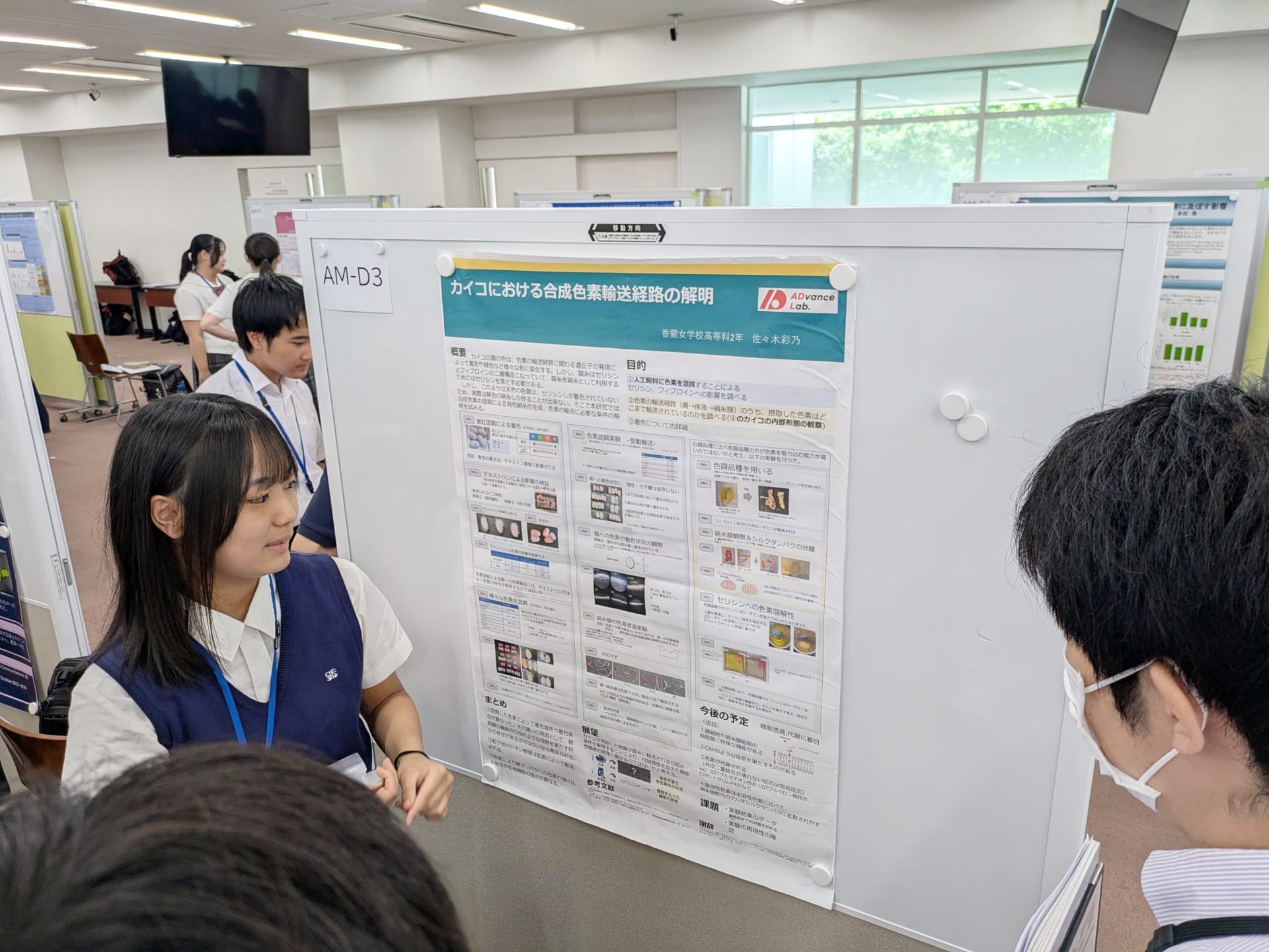

研究タイトル「カイコにおける合成色素輸送経路の解明」

香蘭女学校高等科

佐々木彩乃さん

カイコの繭は白色が一般的ですが、色素の輸送経路に関わる遺伝子の発現によって黄色や緑色になることが知られています。本研究では、人工飼料に合成色素を混ぜて与え、体内や絹糸腺、繭への着色を調べました。その結果、与えた色素の種類によって着色部位や濃さが異なり、デキストリンとローダミンを同時に与えると着色が弱まることが分かりました。さらに、絹糸腺への色素透過実験から、色素によって透過性に違いがあることが確認されました。これらの結果から、輸送体や代謝反応の関与が示唆され、有色絹糸生成の可能性が考えられました。

AM-D3

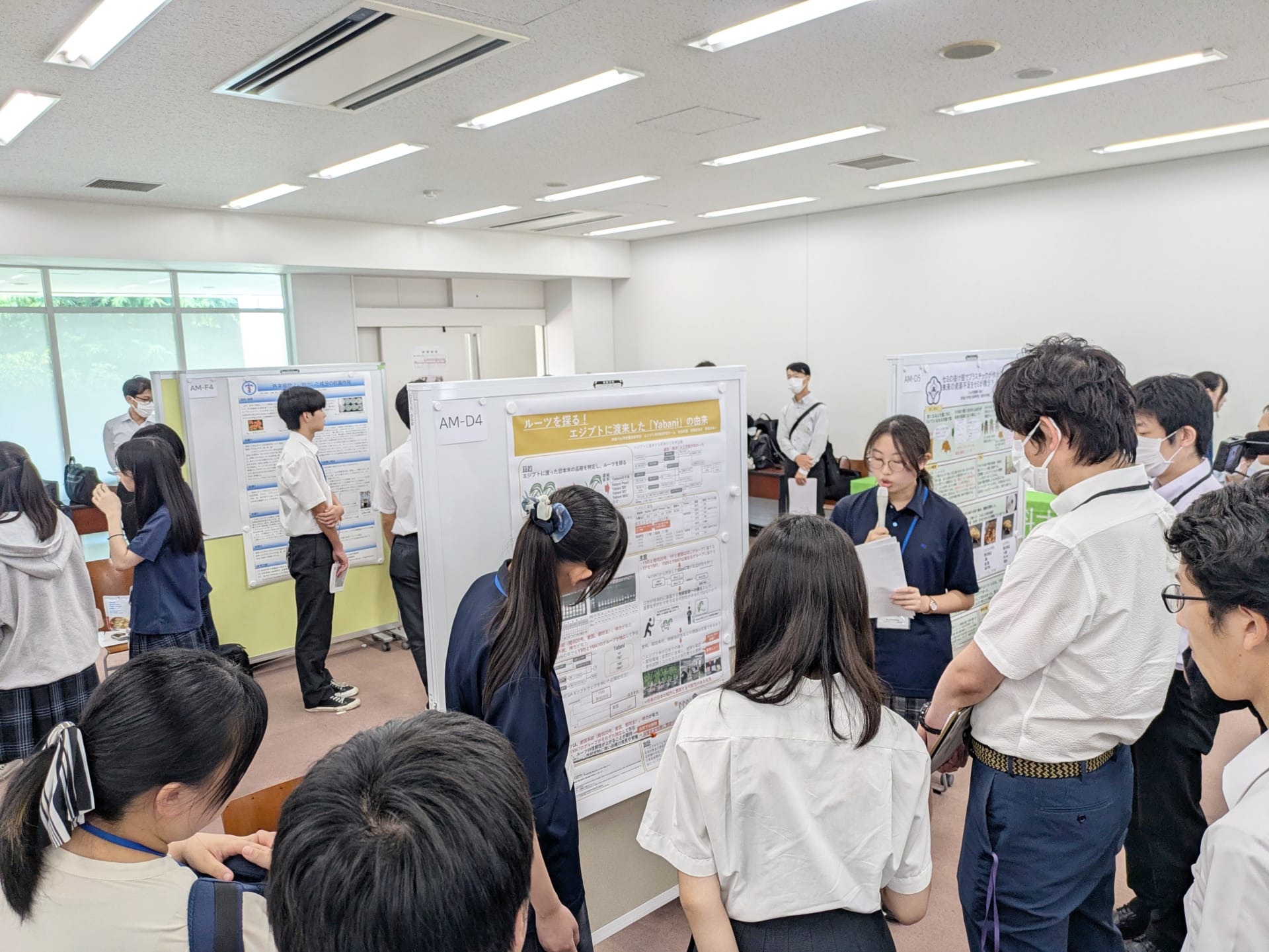

研究タイトル「ルーツを探る!エジプトに渡来した『Yabani』の由来」

神奈川大学附属高等学校

杉森天音さん、相馬結衣花さん、草薙あおいさん

本研究は、エジプト米「Yabani」の起源を解明するため、日本米8品種とYabani4品種のDNAを抽出し、RAPD法とSSR法によるPCRを行い、バンドパターンを比較しました。その結果、Yabaniの中でもYPとYM7は他の品種と異なる系統に分かれることが分かりました。また、愛国と陸羽20号が特に近縁であり、陸羽20号はYabaniに近い遺伝子を持つ可能性が示されました。本研究は、日本から海外へ渡ったコメの由来を明らかにし、将来的な稲作研究への貢献が期待できます。

AM-D4

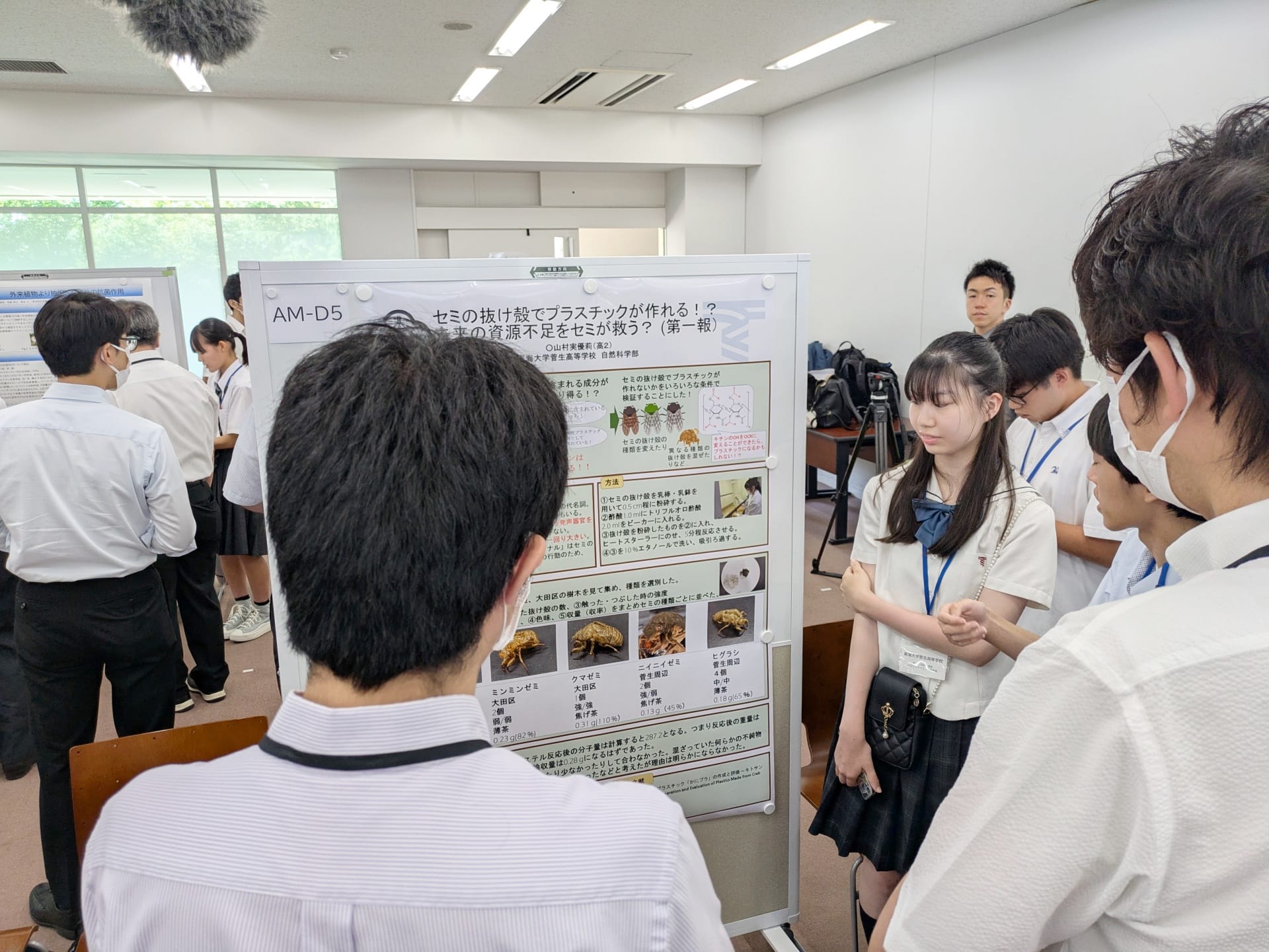

研究タイトル「セミの抜け殻でプラスチックが作れる!?未来の資源不足をセミが救う?(第1報)」

東海大学菅生高等学校

山村実優莉さん

本研究は、セミの抜け殻に含まれるキチンに注目し、生分解性プラスチックの可能性を検討しました。カニの甲羅からプラスチックを作る手法を参考に、アブラゼミやクマゼミなど5種類の抜け殻を用いて実験を行いました。その結果、黒色でチョコクランチ状の固形物が得られましたが、強度が低く不純物の影響が示唆されました。今後はキチン抽出や洗浄法の改良、条件の最適化を行うことで、資源循環に貢献する「セミプラ」の実現が期待されます。

AM-D5

研究タイトル「せんべいから広がるDNAの世界」

神奈川大学附属高等学校

伊藤葵さん、相馬結衣花さん

市販せんべいに使われているコメがうるち米かもち米かをDNA分析で判別することを目的としました。うるち米、23D変異型もち米、TP変異型もち米のDNAを抽出し、PCRと電気泳動を行った結果、それぞれ特有のバンドを確認できました。せんべい由来のDNAでも同様の判別が可能であることが分かり、今後は増幅条件の最適化を進めることで、加工食品における食のトレーサビリティや表示の正確性向上に貢献できると期待されます。

AM-E1

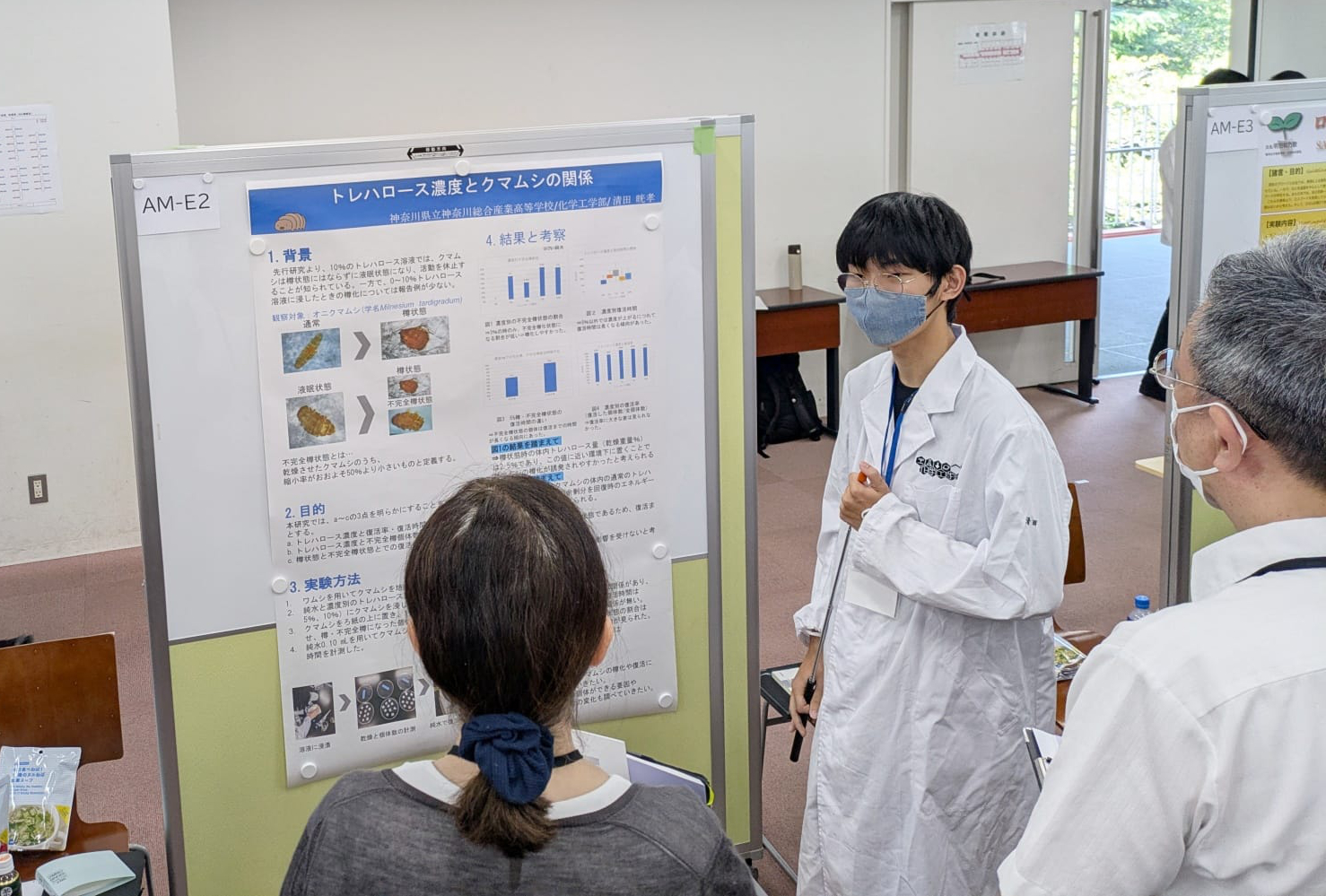

研究タイトル「トレハロースとクマムシの関係」優秀賞

神奈川県立神奈川総合産業高等学校

清田晄孝さん

本研究は、トレハロースがクマムシの液眠状態や復活時間に与える影響を明らかにすることを目的としました。オニクマムシを濃度0~10%のトレハロース溶液に浸し、乾燥後に純水で復活させて復活時間を計測しました。その結果、濃度が高いほど復活に時間がかかる傾向が見られましたが、5%溶液では復活時間が短縮しました。また、完全な樽化状態の個体ほど復活が早いことが分かりました。これにより、トレハロース濃度と液眠状態においてどのような状態をとるか(樽、不完全樽)が、復活時間に関係する可能性が示されました。

優秀賞おめでとうございます

トレハロースとクマムシの関係を丁寧に調べ上げた研究、とても興味深く拝見しました。実験に使用できるオニクマムシを入手・飼育するだけでも大変なのに、この暑さでクマムシの餌のワムシが激減し、さらにその餌となるクロレラの培養から取り組まれたことに驚きました。通常状態のクマムシが意外に弱いということを踏まえた工夫や粘り強さが実を結んだ成果だと思います。おめでとうございます!(編集部より)

AM-E2

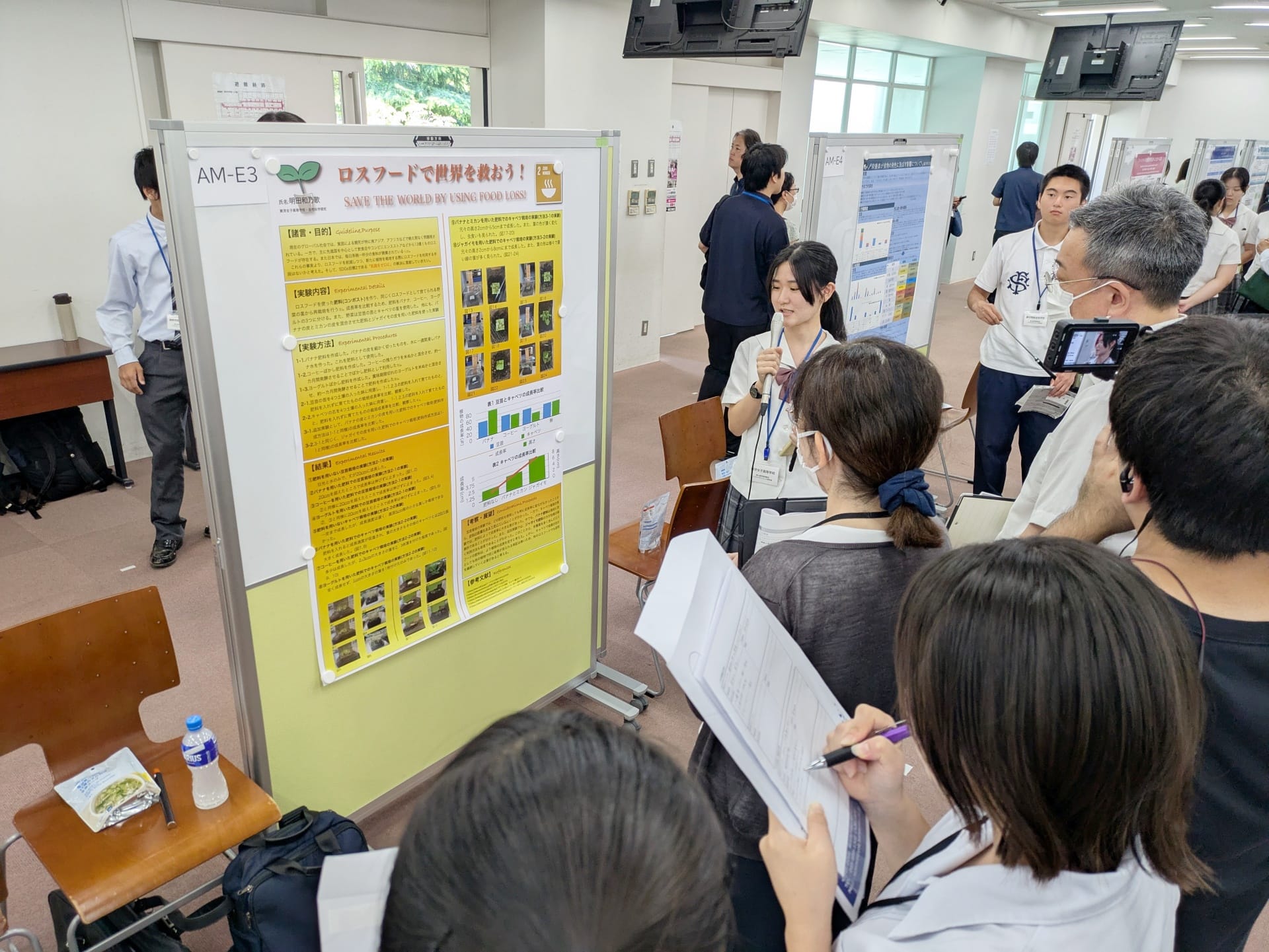

研究タイトル「ロスフードで世界を救おう!」

東洋女子高等学校

明田和乃歌さん

本研究は、世界的な食料不足と先進国での大量のロスフード廃棄という課題に対し、ロスフードを植物の再栽培に利用できるかを検証しました。キャベツと豆苗を対象に、コーヒーかす、ヨーグルト、バナナの皮を肥料として使用し成長を比較しました。その結果、豆苗では肥料の効果に差は見られませんでしたが、キャベツではバナナやジャガイモの皮を用いた場合に高い成長率を示しました。これにより、ロスフードの肥料化は植物の成長促進に有効である可能性が示されたため、今後は他の植物での検証も継続が必要であると考えています。

AM-E3

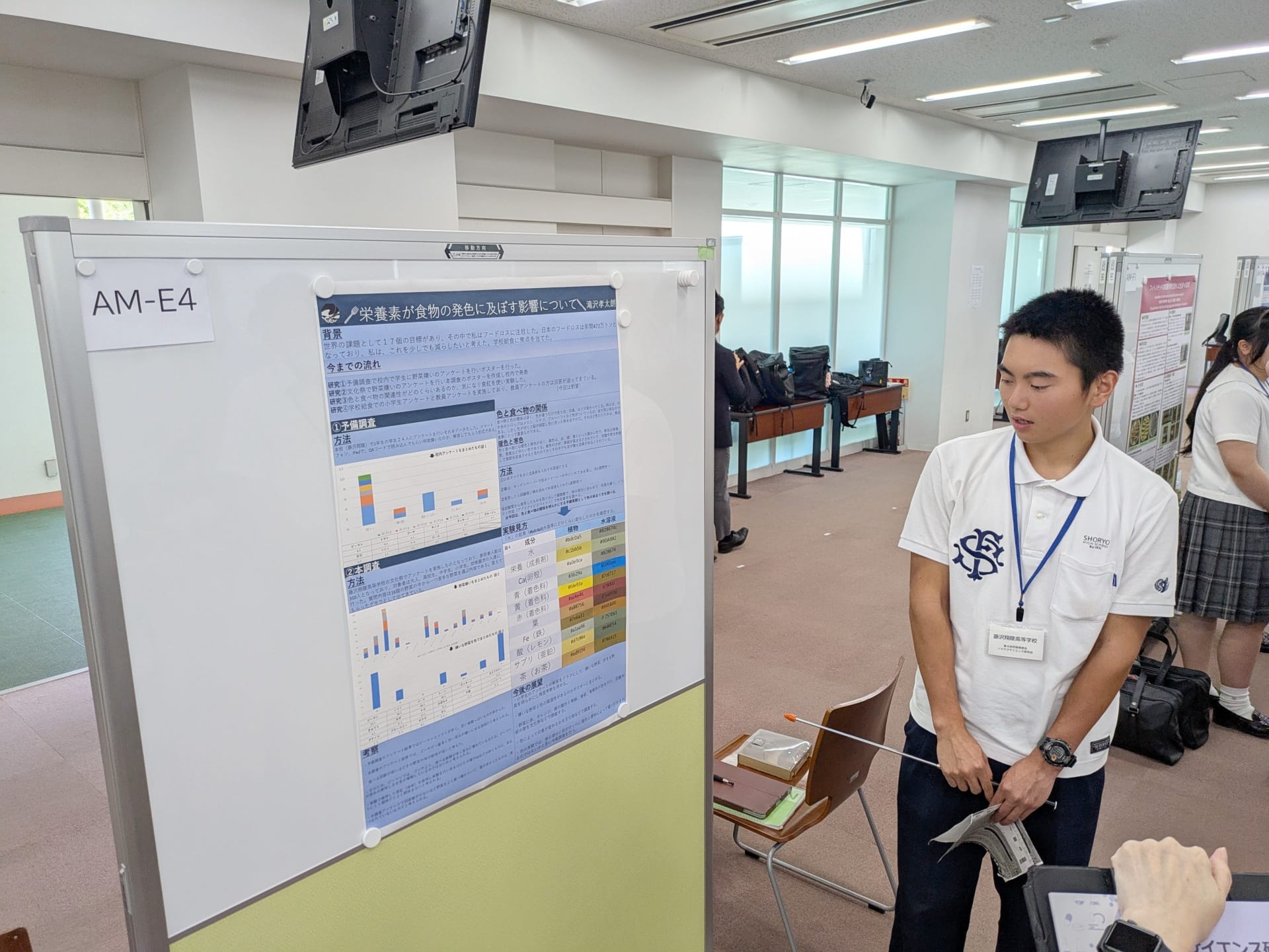

研究タイトル「栄養素が植物の発色に及ぼす影響について」

藤沢翔陵高等学校

滝沢孝太朗さん

本研究は、植物が水溶液中の栄養素や着色料でどの程度の色の変化を示すかを調べました。11種類の水溶液で発芽した植物を1週間観察した結果、根で顕著に変化したのは黄色の着色料と鉄で、青は変化が小さいことが分かりました。青色が染まりにくいのは光合成に必要な光の利用と関連している可能性があると考えられました。

AM-E4

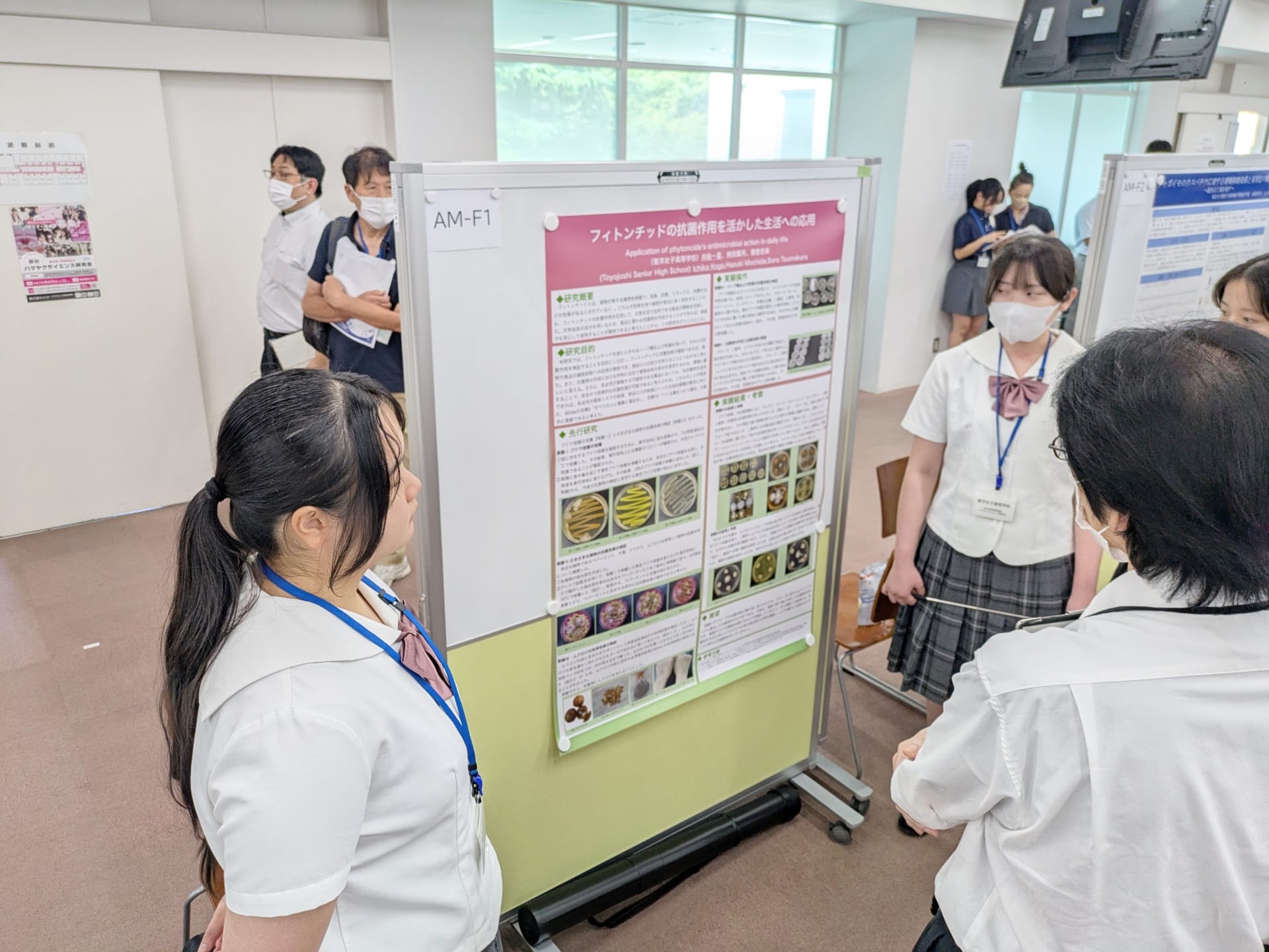

研究タイトル「フィトンチッドの抗菌作用を活かした生活への応用」

東洋女子高等学校

向後一夏さん、持田葉月さん、妻倉空来さん

本研究は、植物が発する揮発性物質フィトンチッドの抗菌作用を日常生活に応用できるか検証しました。ブドウ球菌を対象に、ハーブや茶葉の抽出液を用いて抗菌効果を調べた結果、ペパーミントやクローブで強い抑制が確認されました。これらは天然由来の抗菌剤として食品や生活用品に応用できる可能性があり、安心・安全な暮らしに役立つことが期待されます。

AM-F1

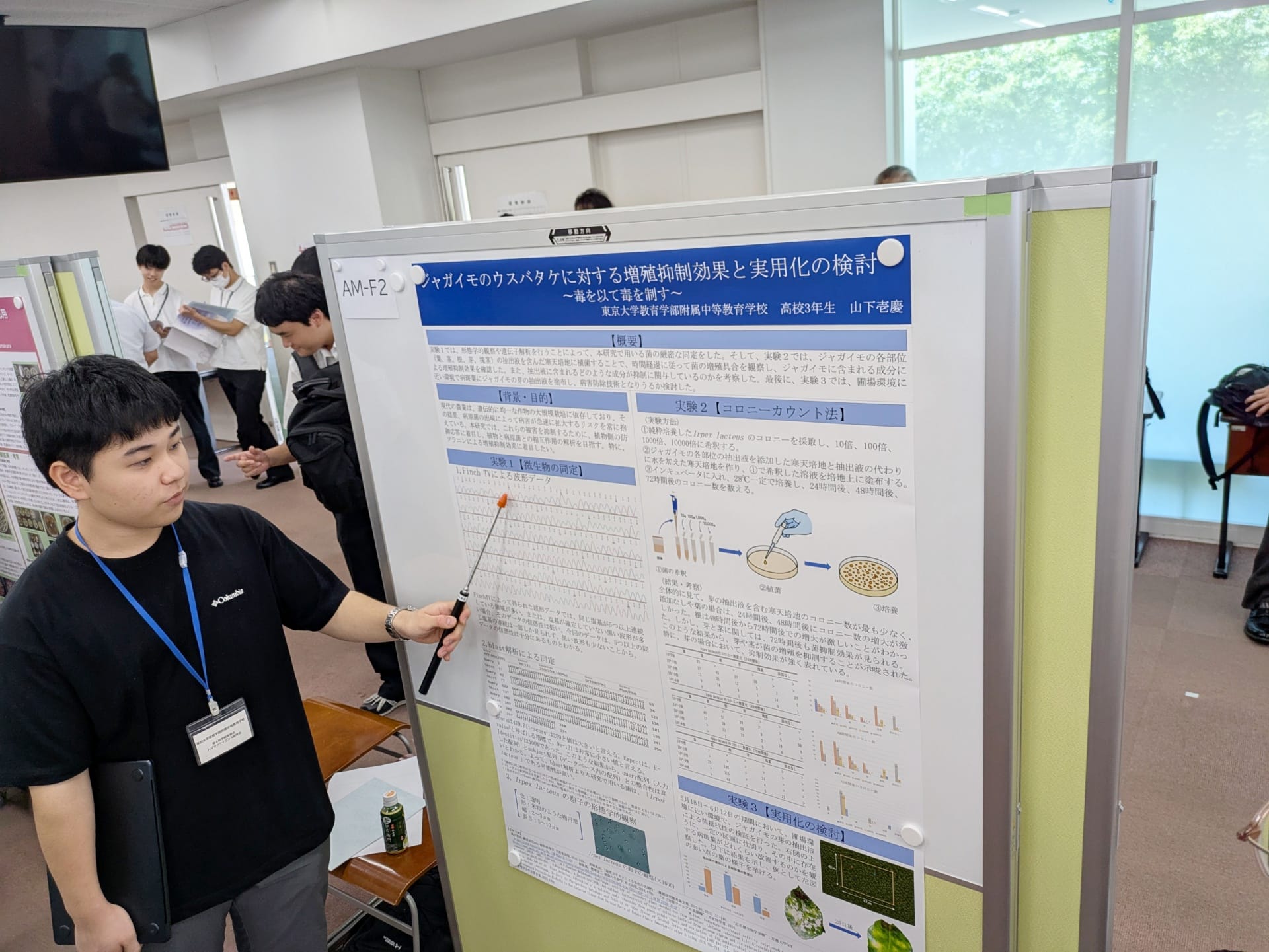

研究タイトル「ジャガイモのウスバタケに対する増殖抑制効果と実用化の検討 〜毒を以て毒を制す〜」優秀賞

東京大学教育学部附属中等教育学校

山下壱慶さん

本研究は、ジャガイモの芽や塊茎が持つ抗菌作用を用いて、病原菌ウスバタケ属の増殖抑制を調べました。ITS領域におけるPCR解析で菌を同定し、コロニーカウント法により芽の抽出液が強い抑制効果を示すことを確認しました。ジャスモン酸やサリチル酸、α-ソラニンなどが作用に関与している可能性が考えられ、農業での病害防除への応用が期待されます。

優秀賞おめでとうございます

ジャガイモ自身が持つ抗菌作用を利用して病原菌ウスバタケの増殖を抑えるという、まさに「毒を以て毒を制す」発想がとてもユニークで感銘を受けました。芽の抽出液で強い抑制効果を示し、農業への実用化まで視野に入れた研究は大きな可能性を秘めています。基礎から応用までしっかり結びつけた探究心あふれる成果に拍手を送ります。おめでとうございます!(編集部より)

AM-F2

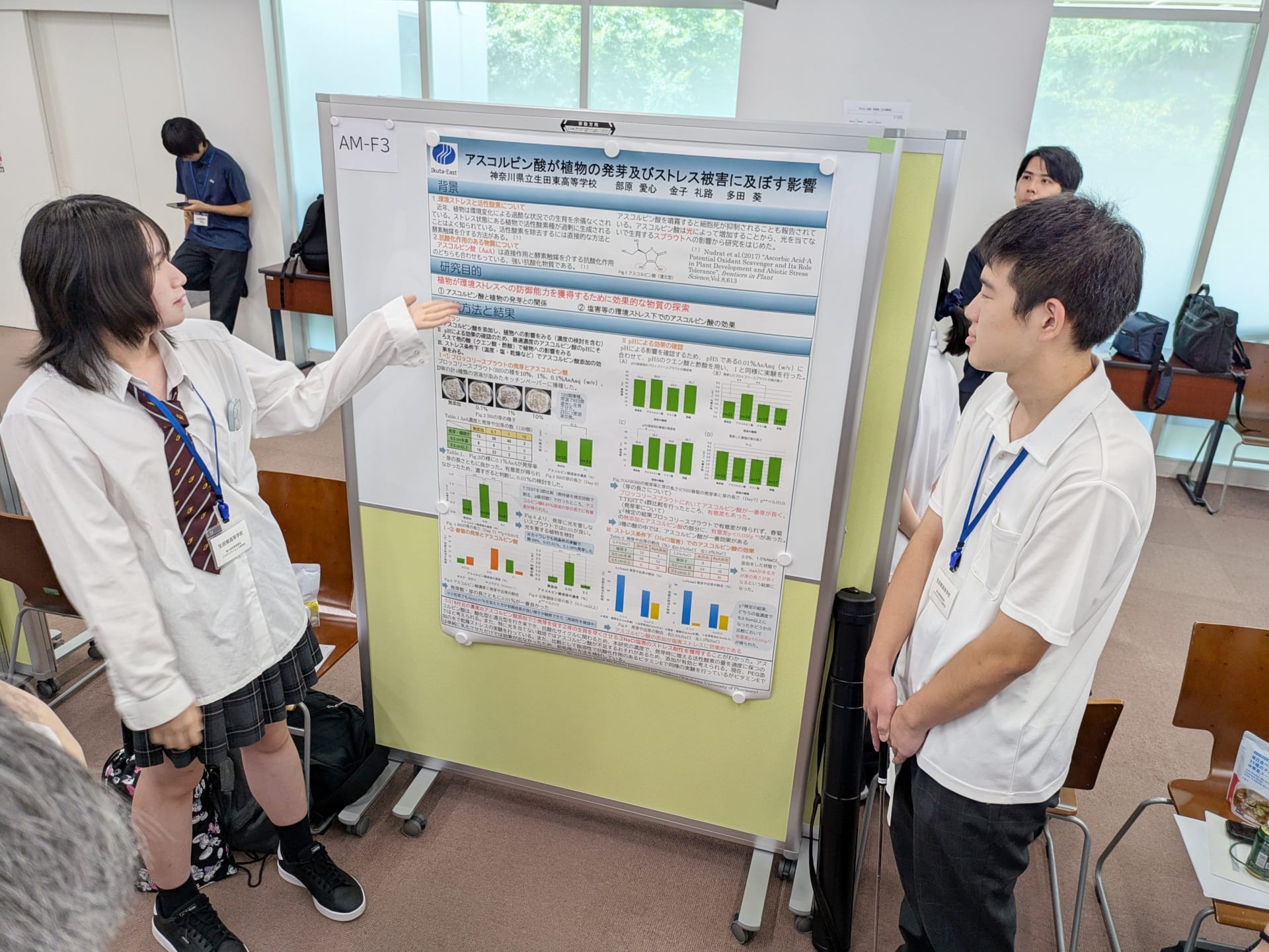

研究タイトル「アスコルビン酸が植物の発芽及びストレス被害に及ぼす影響」

神奈川県立生田東高等学校

部原愛心さん、金子礼路さん、多田葵さん

本研究は、強い抗酸化物質であるアスコルビン酸(AsA)が植物の発芽やストレス耐性に及ぼす影響を調べました。ブロッコリースプラウトと春菊を用い、暗所・明所発芽での最適濃度を検討した結果、0.01%AsAが最も効果的で発芽率や芽の長さを有意に促進しました。さらに乾燥や塩害条件下でも発芽が改善され、抗酸化作用により細胞死を抑制している可能性が示されました。今後は作用機序の詳細解明が課題です。

AM-F3

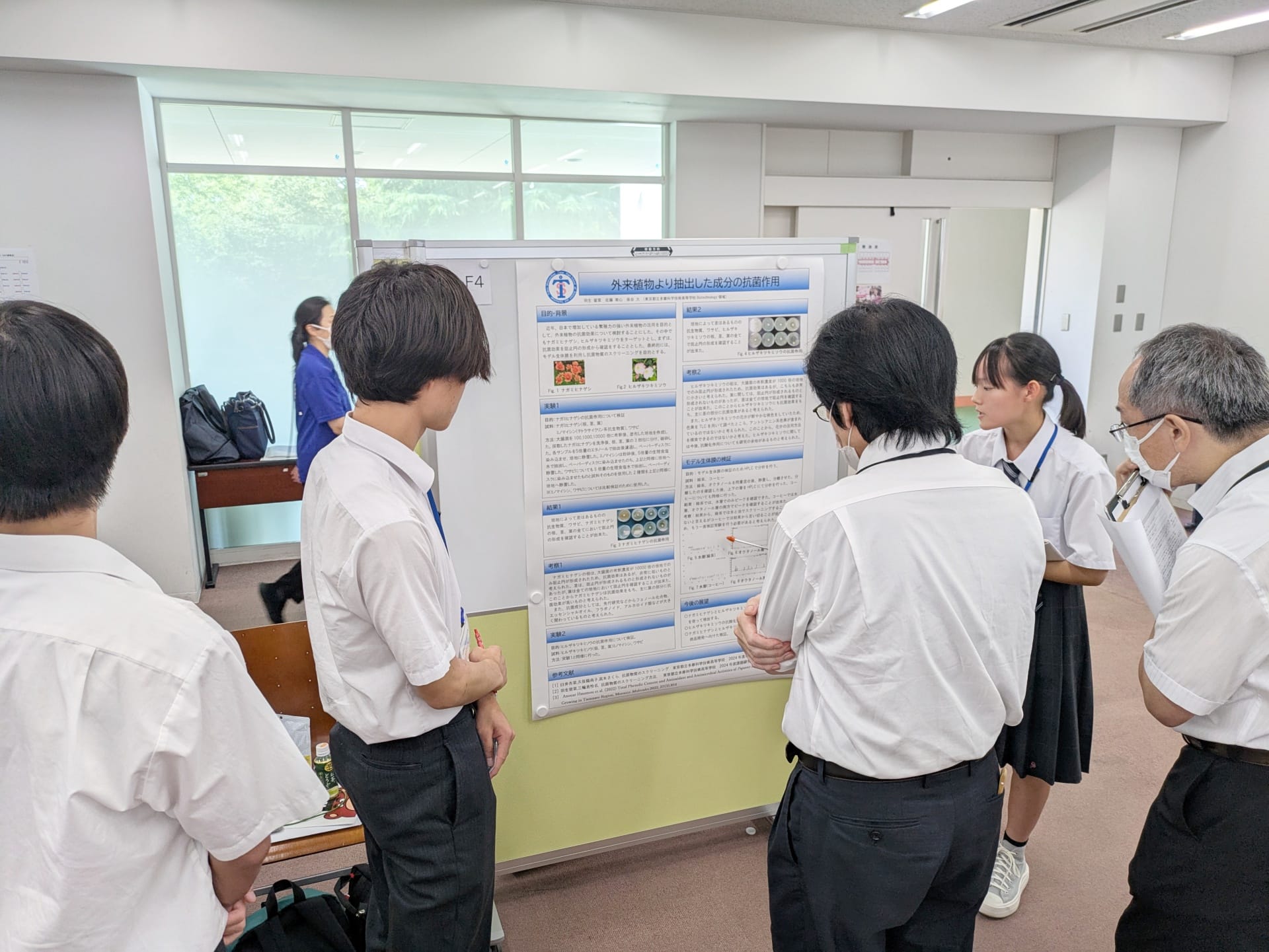

研究タイトル「外来植物より抽出した成分の抗菌作用」

東京都立多摩科学技術高等学校

羽生留菜さん、佐藤宥心さん、保谷大さん

本研究は、繁殖力の強い外来植物の有効利用を目的に、ナガミヒナゲシとヒルザキツキミソウの抗菌効果を調べました。根・茎・葉をエタノールで抽出し、大腸菌培地で阻止円の形成の有無を確認した結果、両植物のすべての部位で阻止円の形成が見られました。特にナガミヒナゲシは葉、ヒルザキツキミソウは茎に抗菌効果があり、抗菌成分としてアルカロイドやポリフェノールの関与が示唆されました。今後はモデル生体膜での検証を進めます。

AM-F4

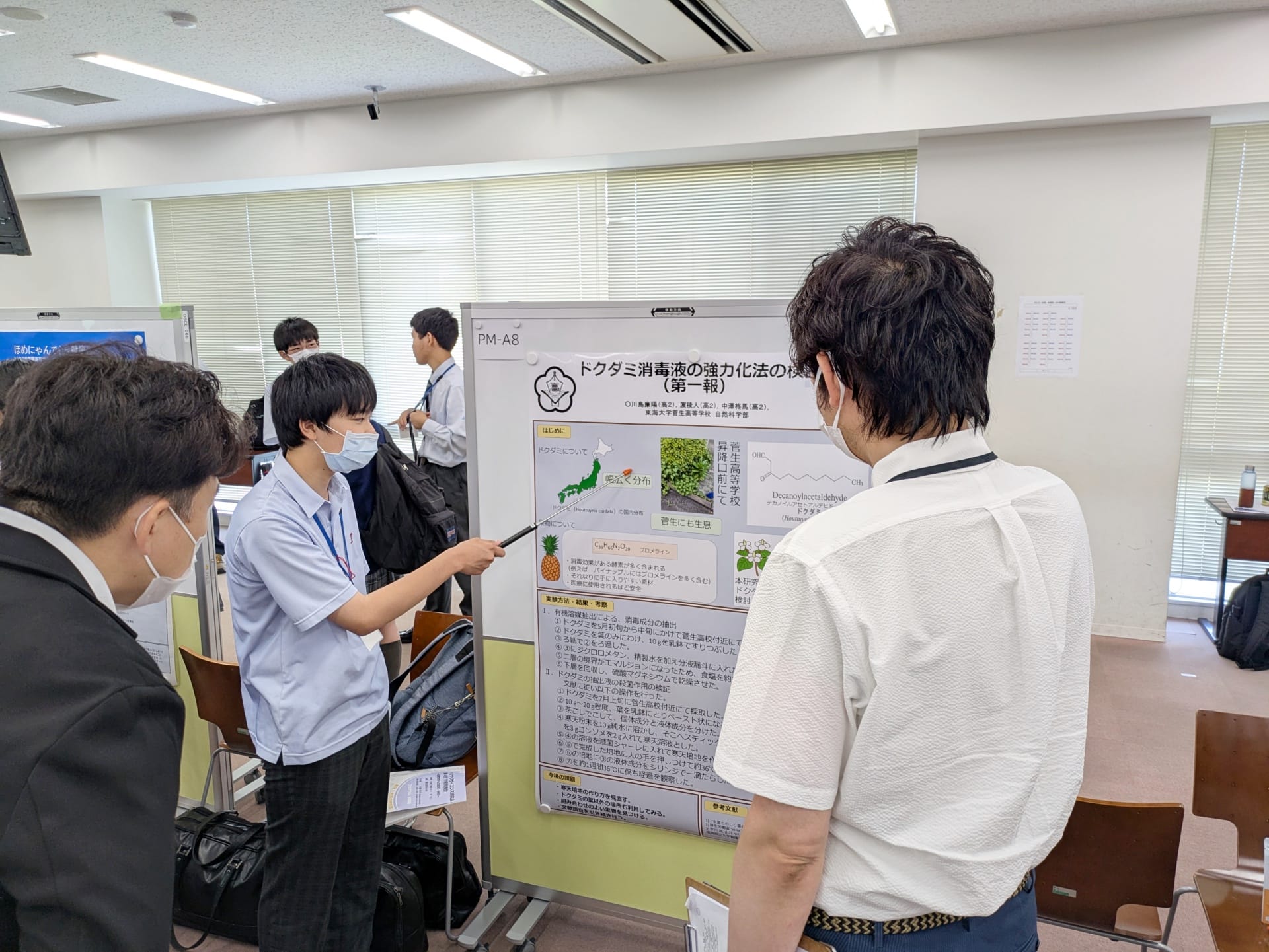

研究タイトル「ドクダミ消毒液の強力化法の検討(第1報)」

東海大学菅生高等学校

川島廉陽さん、濵稜人さん、中澤柊馬さん

本研究は、強力な殺菌成分を示すデカノイルアルデヒドを含むドクダミと、消毒作用や治癒促進効果をもつパイナップル由来のブロメラインを組み合わせ、より効果的な消毒液を作成できるかを検討しました。黄色ブドウ球菌を培養した寒天培地にドクダミ抽出液を滴下し、殺菌効果を観察しました。今後はパイナップル成分の殺菌作用を確認するとともに、両者を混合した溶液の効果を評価し、天然由来で安全性の高い消毒液の可能性を探ります。

PM-A8

研究タイトル「ニワトリES細胞の樹立に最適な培養条件は何か」

神奈川大学附属高等学校

中村仁香さん、小泉由律さん

マウスのES細胞樹立法を応用し、ニワトリ有精卵からES細胞の樹立を試みました。有精卵の胚を切り出し、異なる培養条件で培養・継代した結果、AP染色で多能性が確認できました。4種の培地のうち2種が有効でしたが、樹立には至りませんでした。さらにWnt/β-カテニンシグナル活性化させた培地では増殖せず、Wnt/β-カテニンシグナルを阻害する条件では増殖とAP染色陽性が確認され、マウスとニワトリでは多機能性維持機構が異なる可能性が示唆されました。

PM-E6

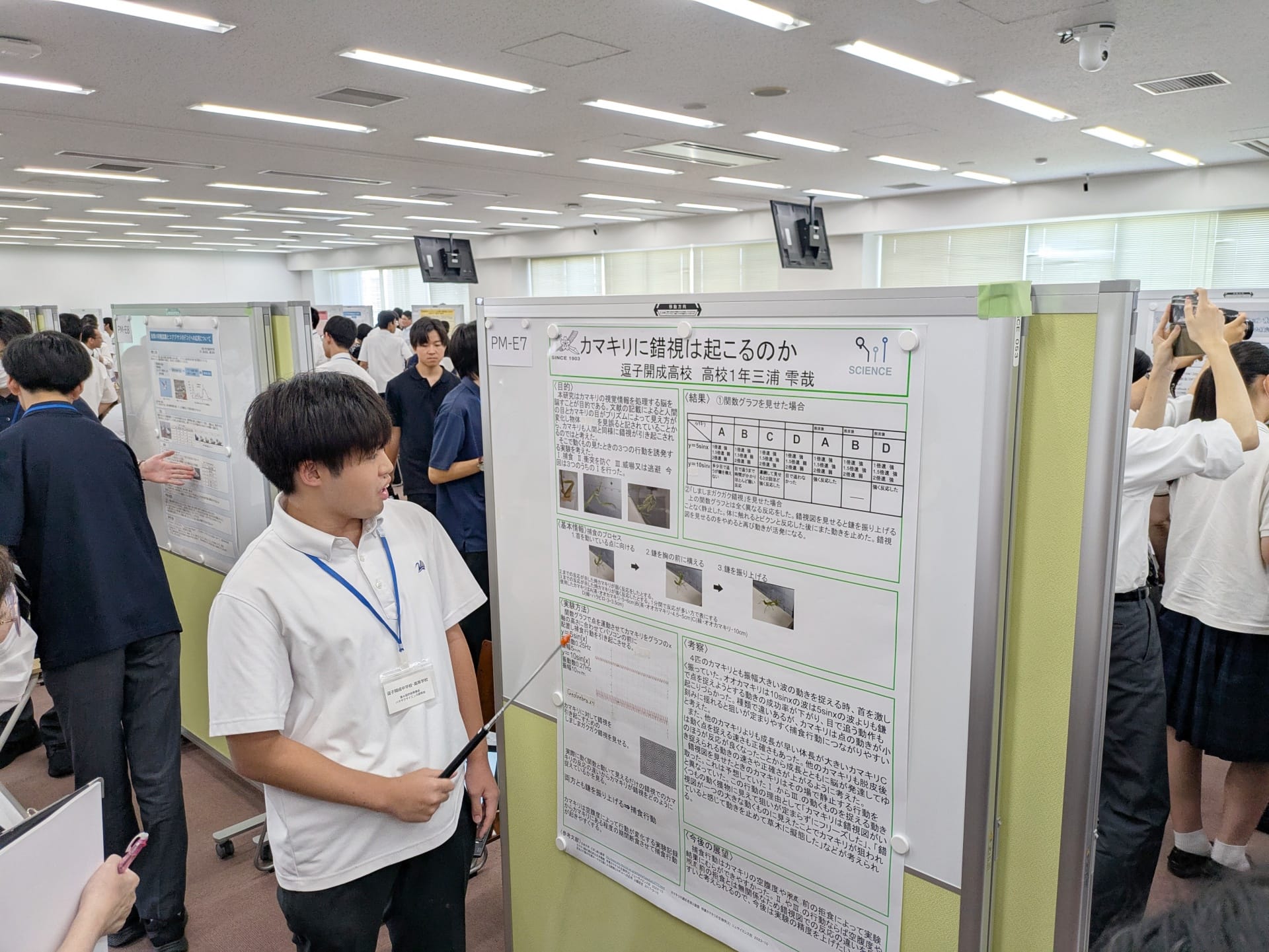

研究タイトル「カマキリに錯視は起こるのか」神奈川新聞社賞

逗子開成高等学校

三浦雫哉さん

カマキリが人間と同様に錯視をおこすのかを調べるため、4匹のカマキリに「しましまガクガク錯視」や関数グラフの動きを見せて反応を観察しました。その結果、錯視図を見せると静止して体を揺らす行動や、グラフ刺激に対して鎌を振り上げる捕食行動が見られました。錯視図に切り替えると捕食動作が止まり静止する個体もあり、昆虫の小さな脳でも視覚情報処理により錯視様の行動が起こる可能性が示されました。

神奈川新聞社賞おめでとうございます

「カマキリに錯視は起こるのか」というとても面白いテーマに挑戦し、見事、神奈川新聞社賞をを受賞されたこと、本当におめでとうございます!実験対象であるカマキリの食欲の調整が難しく、何匹かは栄養失調になってしまったり、反応にムラが出やすくデータ整理に苦労されたとのことですが、その努力が実を結びました。昆虫の小さな脳でも錯視様の行動が観察できたという発見は非常に興味深かったです。(編集部より)

PM-E7

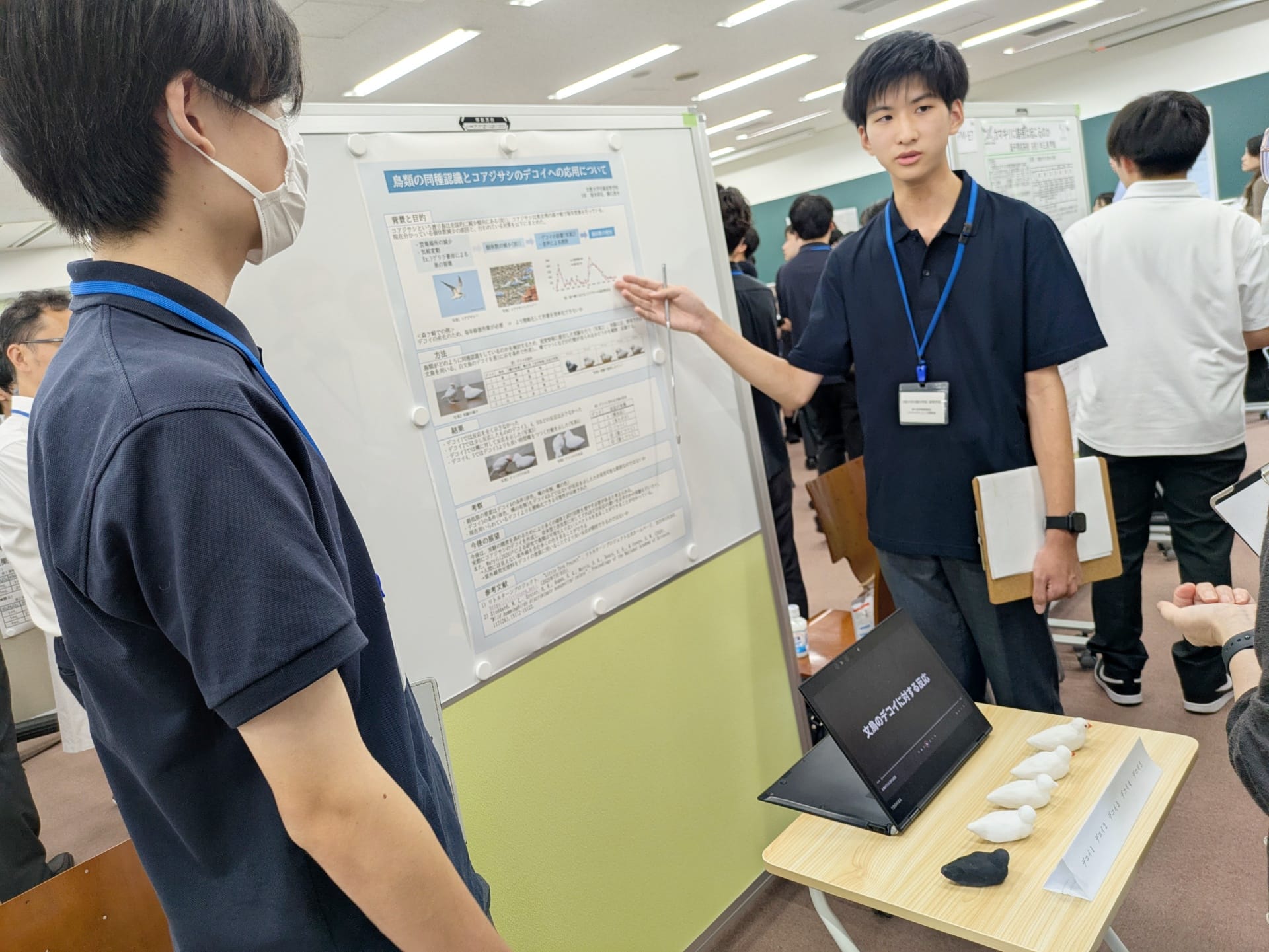

研究タイトル「鳥類の同種認識とコアジサシのデコイへの応用について」

文教大学付属高等学校

塚本容弘さん、藤江凌央さん

コアジサシの保護に用いられるデコイは精巧に作られており、生産にあたって非効率的であるため、本研究ではデコイの簡易化を目的としました。白文鳥を用い、体色や嘴の有無・色を変えたデコイを観察したところ、嘴の有無と色を備えたデコイ4に強い反応が確認されました。これにより、従来の精巧なデコイを簡略化できる可能性が示され、保護活動の効率化に貢献できると考えられました。

PM-E8

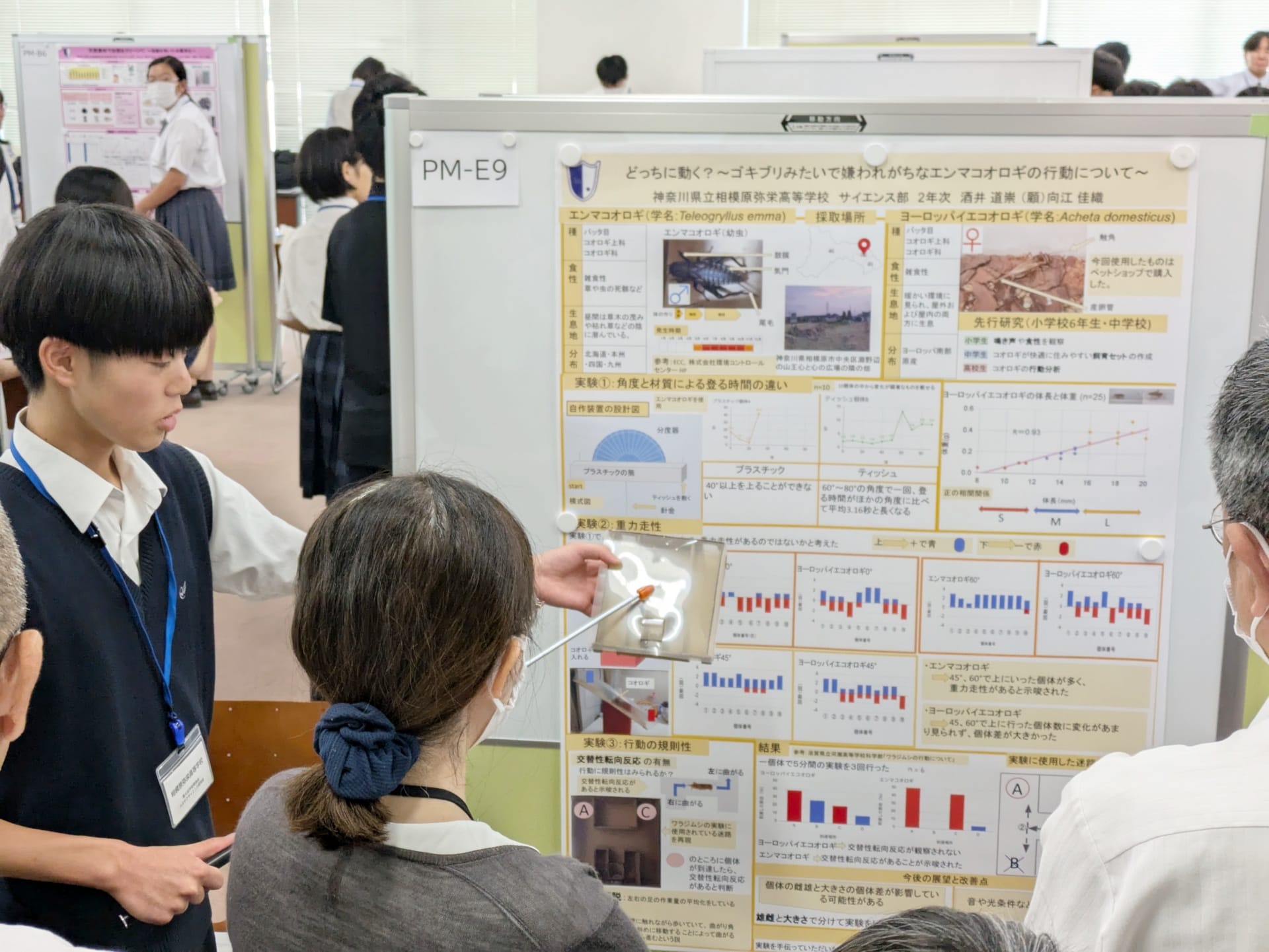

研究タイトル「どっちに動く?〜ゴキブリみたいで嫌われがちなエンマコオロギの行動について~」最優秀賞

神奈川県立相模原弥栄高等学校

酒井道崇さん

日本最大のコオロギであるエンマコオロギの行動に規則性があるのかを検討しました。25個体を大きさごとにS・M・Lに分類し、角度や材質の違いによる歩行速度、重力走性、交替性転向反応を実験しました。結果、角度が大きいほど登る速度は遅くなり、滑らかな材質では登れませんでした。また、負の重力走性が確認されましたが、ダンゴムシで見られる交替性転向反応は認められませんでした。

最優秀賞おめでとうございます

「エンマコオロギの行動」をテーマに見事最優秀賞を受賞されたこと、本当におめでとうございます! 子供のころから虫取りが好きという思いを原点に、実験の構想から装置づくりまで一人で取り組まれた姿勢に強く感銘を受けました。角度や材質による歩行速度や負の重力走性の確認など着実に成果を積み重ね、さらに試行錯誤がぎっしり記された実験ノートには努力の跡が美しく刻まれていました。探究心と粘り強さが結実した素晴らしい研究成果の今後を大いに期待しています。(編集部より)

PM-E9

研究タイトル「四葉のクローバーができる条件の探索」

三浦学苑高等学校

岡崎優さん

四葉のクローバーを人工的に得る環境条件について、検討を行いました。シロツメクサを24鉢に播種し、遮光・水量・液肥・洗土など6条件で栽培して比較しました。遮光下や水分量が少ない条件で四葉が出現し、四葉率はA:0.98%、B:7.14%、C:1.92%、D~F:0%でした。栄養の影響は小さく、乾燥と日当たりの弱さが発生に関与すると考えられ、今後は意図的な乾燥条件で再検証します。

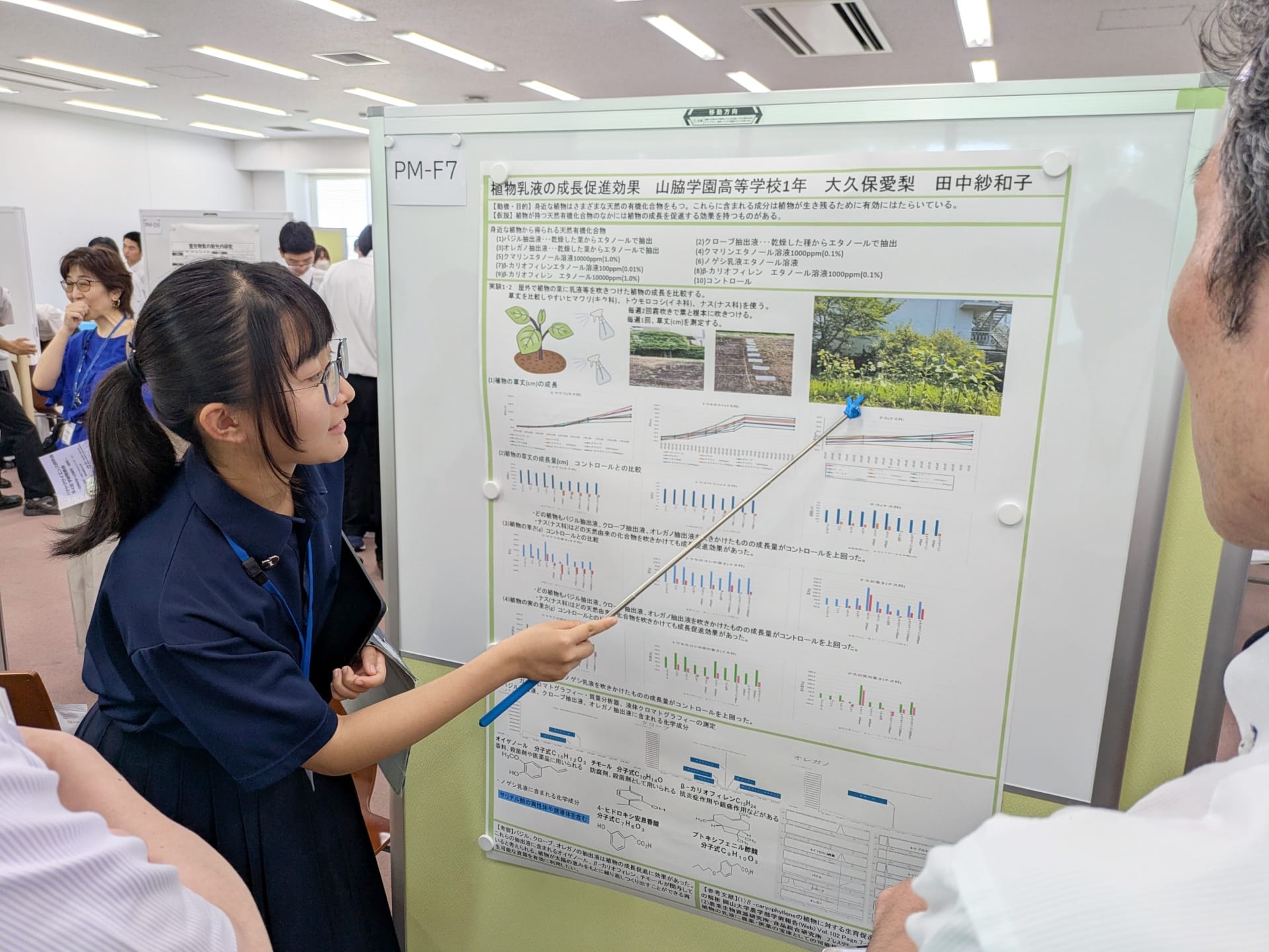

PM-F6

研究タイトル「植物乳液の成長促進効果」

山脇学園中学校・高等学校

大久保愛梨さん、田中紗和子さん

イチジク(クワ科)、レタス(キク科)などの植物の枝や茎をを傷つけた際に出てくる乳液に含まれる成分が植物の成長促進効果をもつかどうかを検証しました。ヒマワリ、トウモロコシ、ナスに対し、バジル、クローブ、オレガノ、ノゲシ抽出液やβ-カリオフィレン、クマリンを散布して比較したところ、バジルとクローブ抽出液で成長が顕著でした。分析の結果、オレガノとクローブにはβ-カリオフィレンに加えサリチル酸誘導体が含まれており、これらの物質が成長促進に寄与すると考えられました。

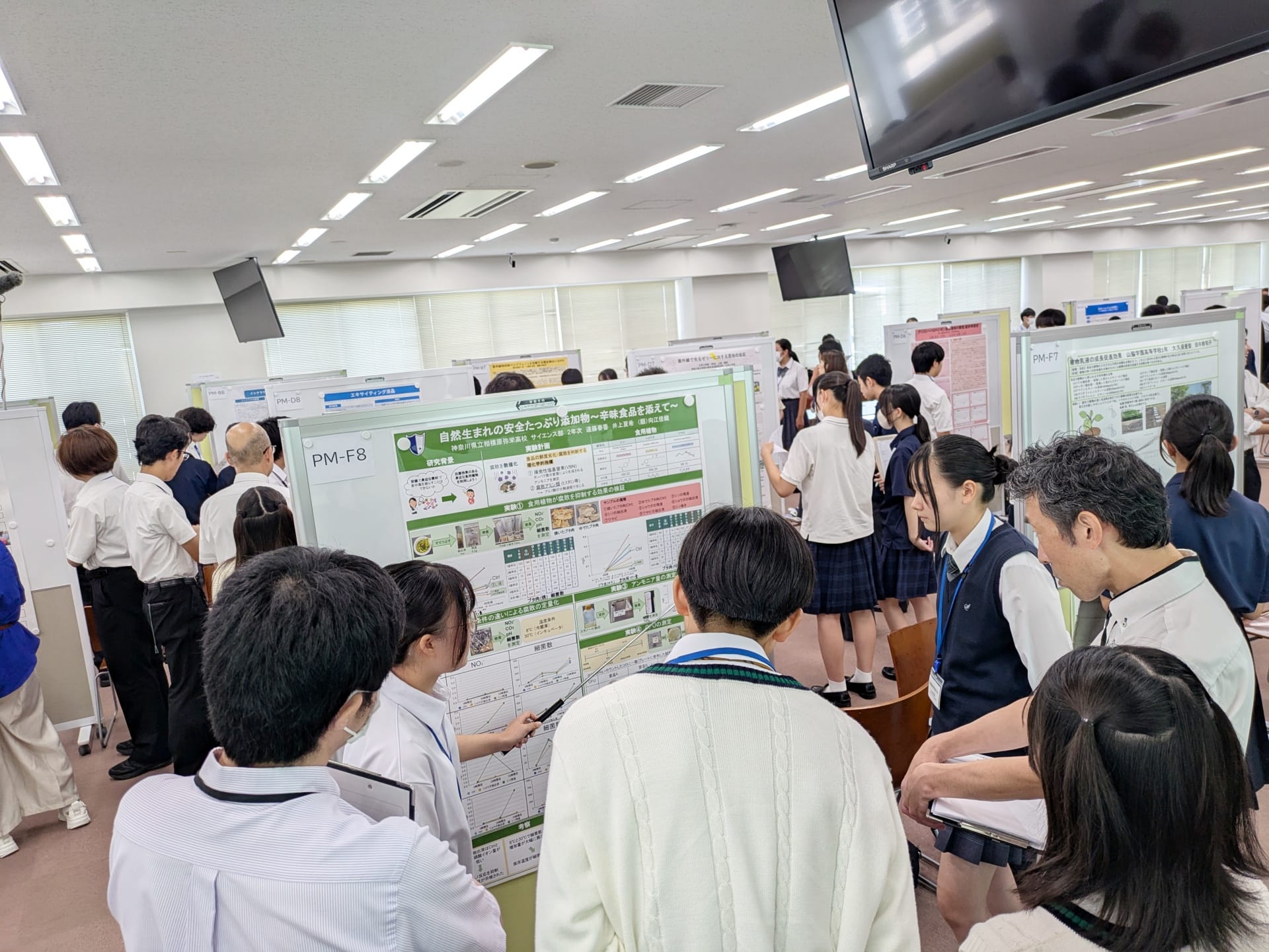

PM-F7

研究タイトル「自然生まれの安全たっぷり添加物~辛味食品を添えて~」優秀賞

神奈川県立相模原弥栄高等学校

井上夏希さん、遠藤春香さん

お弁当の腐敗を防ぐため、抗菌成分を含む食用植物(シソ・ショウガ・ワサビ)を用いた食品添加物の可能性を調べました。焼豚肉やゆで豚肉に各食用植物の抽出液・残渣を添加し、NO₂⁻量や細菌数を測定したところ、ショウガ抽出液とシソ残渣が有効性を示しました。保存温度や水分量が細菌増殖に大きく影響することも確認されましたので、今後は抽出方法の改善や腐敗定量化手法の導入を予定しています。

優秀賞おめでとうございます

優秀賞の受賞、本当におめでとうございます! シソやショウガなど身近な食材を使ってお弁当の腐敗を防ごうという着眼点がユニークで、さらに寒天培地を用いた実験方法もとても面白く感じました。保存温度や水分量の影響まで丁寧に調べ上げ、日常の食と科学をつなげた素晴らしい研究でした!だんだんと進展している研究成果を追うのは楽しいですね。(編集部より)

PM-F8

研究タイトル「『ホップサステナビリティサイクル』の確立」

神奈川大学附属高等学校

島津響さん

ホップ廃棄削減と持続可能な利用を目指し、栽培・研究・商品化・発信・再利用の循環型プロジェクトを行いました。3キャンパスでの栽培比較、官能評価、抗菌実験を実施した結果、品種や濃度により香りの好みや抗菌作用に差が見られました。ホップに抗菌性があることが確認され、都市緑化や食品保存への応用も期待されます。本研究は「ホップサステナビリティサイクル」確立に向けた実践的成果といえます。

PM-F9

◆ハマヤクサイエンス研究会 第4回学術発表会 ほかの研究分野の発表を見る

この記事をシェア!