コラム

2025.01.09

【イベントレポート】「かながわ・ゆめ・みらい2024」開催

社会課題について考え、学び、語り合った一日

2024年12月21日、神奈川県内の7校の高校生が合同で主催したディスカッションイベント「かながわ・ゆめ・みらい2024」が、関東学院大学金沢八景キャンパスを会場に開催されました。

このイベントはコーディネーターを務める生徒たちがそれぞれ議題となるテーマを設定し、自身で調べた研究成果を発表したうえで、来場した一般の市民の方々とともに議論するというプログラムです。また、大学教員など有識者もゲストとして参加し、専門の立場から意見を述べました。(専門家の存在を調べて参加のオファーを出すのも生徒が行ないました)

ディスカッションテーマの分野は「文化」「教育」「心理」「脳科学」「街作り」「理工系」「コミュニケーション」「教育」「政治」「経済」「建築」「薬学」「環境」「福祉(医療)」の14分野にわたり、大学内の各教室に分かれて1コマ40分のディスカッションが全49セッション、1日掛けて繰り広げられました。ここでは理系分野のテーマを中心にその一部を紹介します。

【参加高校】

関東学院六浦高等学校/湘南学院高等学校/湘南工科大学付属高等学校/湘南白百合学園高等学校/

三浦学苑高等学校/緑ヶ丘女子高等学校/横須賀学院高等学校

会場となった関東学院大学 横浜・金沢八景キャンパス

会場となった関東学院大学 横浜・金沢八景キャンパス

湘南白百合学園高等学校「子宮がんワクチン」(薬学)

ニュース等を見て関心を持ったという「子宮がんワクチン」をテーマに設定したのは湘南白百合学園のグループ。ワクチンについて調べた内容を発表し、ワクチンは接種すべきだという前提に立ち、国内での摂取率が低い原因について考察し、どうやってワクチンへの認識を高めるべきか、参加者とともにディスカッションしました。

関東学院六浦高等学校「オーバードーズ」(薬学)

また薬学分野では「オーバードーズ」についても取り上げられました。トーヨコキッズなどを象徴に若年層を中心に薬物濫用するケースが社会問題になっていますがドラッグストアやネットで薬が買いやすくなっている背景にあるのではないかといった意見をはじめ、どのようにして防止するための啓発をしていけば良いか、意見が交わされました。

湘南工科大学付属高等学校「心の健康ウェルビーイング(お菓子と推し活と恋愛)」(脳科学・心理学)

このセッションではLGBTQについて解説を行い、性的少数者の存在を許容し、お互いに尊重しあう社会の在り方を訴えた上で、「推し活」にも話題を発展。推し活することが周囲から無理解に悩んだり、金銭問題や同担拒否を発端とする喧嘩などトラブルも問題となっているとし、こちらもLGBTQと同様に尊重し合うことの大切さを訴えました。

湘南白百合学園高等学校「相模湾の海温上昇と漁獲量」(環境)

地元湘南の海の問題を取り上げたセッションでは、プラスチックゴミによる漁業や海洋生態系への影響を問題提起。2050年には魚の数よりもゴミの数が増えるという深刻な予測データを踏まえ、海ゴミ問題に対して市民に当事者意識を持たせるためのアイデアが話し合われました。ゲストに江ノ島でビーチクリーン運動をおこなっているNPO法人「海さくら」もコメンテーターとして参加しました。

横須賀学院高等学校「アルミ缶って、エモくない?~リサイクルは血液循環~」(経済)

アルミ缶の飲料をエモいと感じている発表者が、飲料のペットボトルとアルミ缶のリサイクルについて調べ、参加者にクイズ形式などで楽しませながら解説。缶もペットボトルもゴミではなく、リサイクルスすることで血液のように循環する資源であることを訴えました。ゲストには一般社団法人全国清涼飲料連合会の担当者が専門家としての意見も述べました。

緑ヶ丘女子高等学校「身体拘束」(医療)

医療・介護の現場で患者の転倒や転落を防ぐために行なう「身体拘束」。病院での看護体験でその実態を見たことから、今回議論すべきテーマとして設定。身体拘束には必要性とともに弊害もあることから、その是非をディスカッションしました。目白大学、横浜薬科大学、神奈川歯科大学の教員からもそれぞれ医療の専門分野からの実例を元にした見解が示されました。

関東学院六浦高等学校「宇宙建築」(理工)

発表者は人工衛星など宇宙ゴミの増加問題を探究するなかで、ロケット素材に金属ではなく木材を使うことで解決可能性があることを調べ、さらには木材に加えクマムシや微生物と月の砂で作ったバイオセメントで月面に家を建てる可能性を示しました。宇宙建築に詳しい京都大学の有人宇宙学研究センター長を務める山敷庸亮教授がオンラインでゲスト参加しました。

湘南学院高等学校「安楽死」(福祉)

「福祉分野では湘南学院高校の生徒が安楽死について問題提起。日本国内では安楽死制度は「個人の自己決定権」がなじんでいないことから法の観点からも認められていない。事前に校内で生徒の考えを集計した結果を発表したうえで、賛成・反対の意見と、良い面と悪い面を例示し、会場でも賛否についてディスカッションを行ないました。

三浦学苑高等学校「認知症や一人暮らしの高齢者について」(福祉)

独居高齢者の増加傾向が続く現代社会。高齢者は犯罪やトラブルに巻き込まれやすく、孤独死をはじめ様々な問題を抱えることになる中、三浦学苑高校は地元横須賀市の社会福祉課職員、県議会議員、訪問看護ステーションなど地域で医療介護に携わる職種の担当者を交えて諸問題の解決に向けたディスカッションを行ないました。

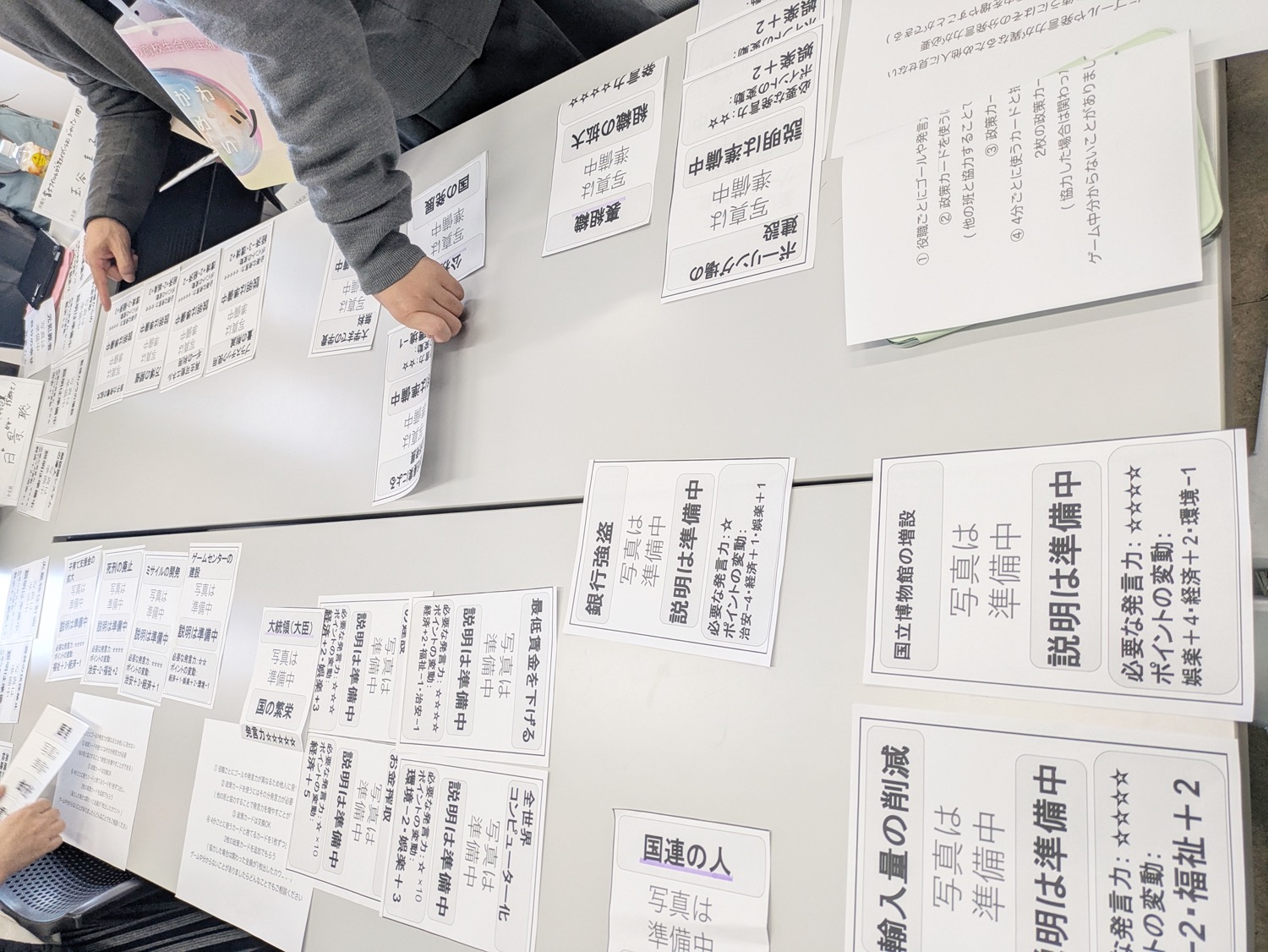

湘南工科大学付属高等学校「経済×環境カードゲーム」(環境)

環境問題と経済のバランスを学ぶことを意図したオリジナルのカードゲームを考案。このセッションでは実際に来場した参加者とともにプレイしていました。もともと中高生を対象に環境問題や社会問題について楽しみながら社会の仕組みに関心をもてるように設計されているそうで、今回のテストプレイはかなりの盛り上がりを見せていました。

湘南工科大学付属高等学校「ピクトグラムをつくってみよう」(コミュニケーション)

年齢や国籍、状況を問わず、言語や文字を使わずに、どんな人にでも一目で分かるような情報を伝えるコミュニケーションツールである「ピクトグラム」。最近の公共のトイレの男女のピクトグラムに関して、分かりにくいものが登場している現状や、男女を「青と赤」で表現するのは適切かどうかといった議題を掲げました。独創性あるピクトグラム案を会場参加者が考える一幕も。

今回の「かながわ・ゆめ・みらい」の運営には1年生も多く参加しました。他校の生徒と協力しあって大きなイベントを実現させた経験を通じ、将来への目的意識や自身の夢、未来への使命感を持つためのきっかけとなったと思います。

また社会人からの意見を受け止め、議論をする経験をしたことで、様々な分野への関心を、より深く実感することになったはずです。充実した成果をおさめたイベントとなりました。

前回の「かながわ・ゆめ・みらい2023」の記事はこちら

この記事をシェア!