コラム

2025.09.22

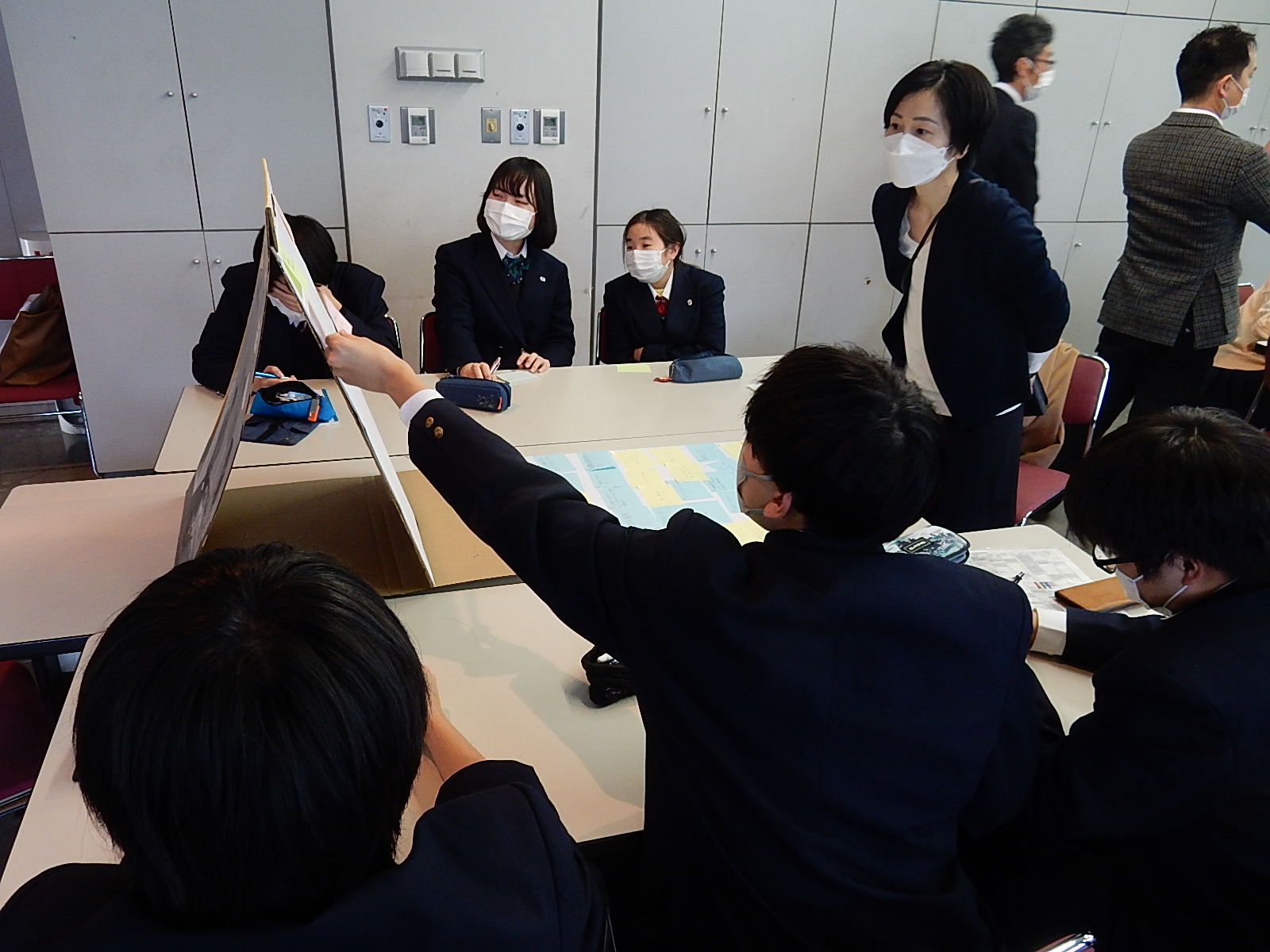

ハマヤクサイエンス研究会第4回学術発表会開催レポート【環境系】

環境系では6題の発表がありました。

研究タイトル「塵も積もれば~塵疑空間・逸見落着~」優秀賞

川崎市立川崎高等学校

小澤柚希さん、服部美碧さん

階段の壁に付着する塵の仕組みを明らかにするため、学校内の異なる階層で塵を採取・比較しました。結果、人通りの多い3–4階では繊維や髪の毛が多く、利用の少ない1–2階では外部から流入した細かい粒子が多く見られました。また、階段の昇降による気流の影響で塵の付着量は位置により差が出ることも確認されました。これらの知見から、塵の付着は人の動線や建物構造、外部環境に大きく左右されることが示されました。

優秀賞おめでとうございます

階段に付着する塵の性質を丁寧に調べ、人の動線や建物構造による違いを明らかにした本研究。塵が水によって付着する様子を観察する実験では、1人でサンプルを用意しながら動画を撮影するのにとても苦労したそう。身近な現象を鋭い視点で捉えた探究に大きな拍手を送ります。ギミックがたくさん用意されたプレゼンテーションもとても面白かったです!(編集部より)

AM-B1

研究タイトル「バイオエタノールを用いた銀杏エステルの生成及び酸触媒に代わる安全な触媒の提案」

明治学院高等学校

藤田ゆり子さん、柳里咲さん

銀杏の不快臭成分である酪酸に着目し、雑草から生成したバイオエタノールを用いて環境に配慮したエステル化を行いました。濃硫酸の代替としてゼオライトや二酸化ケイ素を触媒に使用したところ、全てで果実臭を持つエステルを生成し、特に二酸化ケイ素で匂いが強まり、反応物の二層分離も確認されました。これにより、銀杏臭の改善と安全で持続可能な触媒利用の可能性が示されました。

AM-B2

研究タイトル「天然素材で自然をクリーンに ~貝殻を用いた水質浄化~」

神奈川県立相模原弥栄高等学校

愛澤真帆さん、大原紗那さん、田坂優翔さん

本研究は、家庭ごみとして廃棄されるシジミやアサリの貝殻に着目し、水質浄化効果を検証しました。カキ殻は既に水槽の酸性化を防ぐ商品として利用されていますが、他の貝殻でも同様の効果が得られるかを調べました。シジミやアサリの貝殻を加熱・乾燥・粉砕し水槽に投入、ネオンテトラを飼育しつつ水質を測定しました。実験結果より、シジミには有害物質の分解作用がある可能性が示唆されましたので、今後、長期的に実験を継続し、再現性を確認する予定です。

PM-B6

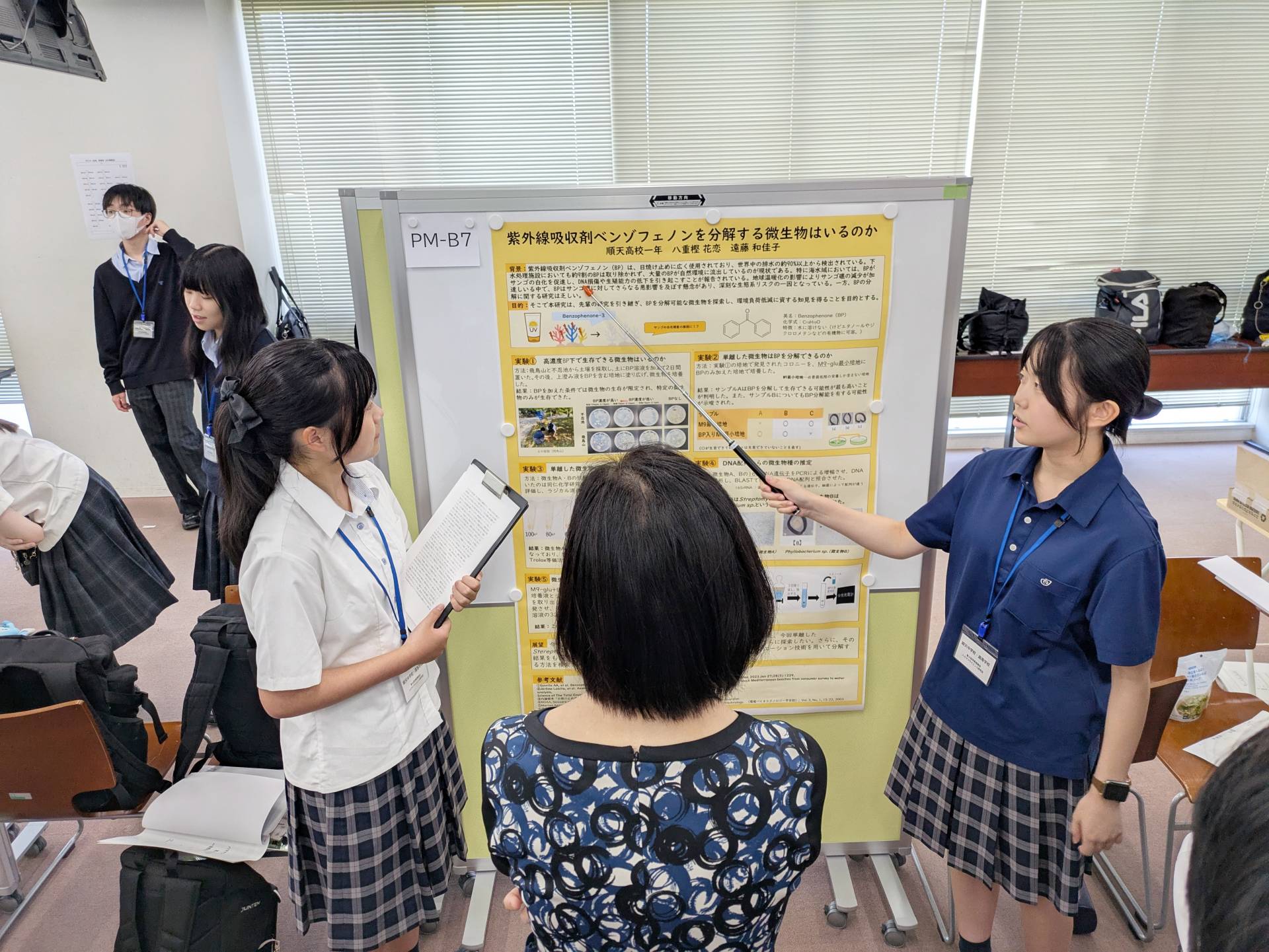

研究タイトル「紫外線吸収剤ベンゾフェノンを分解できる微生物はいるのか」特別賞

順天中学校・高等学校

遠藤和佳子さん、八重樫花恋さん

ベンゾフェノン(BP)は日焼け止めなどで紫外線吸収剤として広く使用される一方、下水処理で除去されにくく、環境残留が問題視されています。本研究では土壌からBP存在下で生育可能な微生物を分離し、その特性を調べました。抗酸化作用を有するStreptomyces graminisoliとPhyllobacterium sp. を単離し、BP耐性が確認されました。BP分解能の測定は明確な結果を得られませんでしたが、測定法改善により解明が期待されます。BP分解微生物の探索は環境浄化技術への応用が期待されます。

特別賞おめでとうございます

紫外線吸収剤ベンゾフェノンの環境残留という大きな課題に挑み、土壌からBP存在下で生きる微生物を分離した着眼点がとても素晴らしかったです。分解能の解明はこれからの挑戦ですが、StreptomycesやPhyllobacteriumを見つけられたこと自体が大きな成果だと思います。環境浄化技術への応用に向けた第一歩として、今後の展開がますます楽しみです。おめでとうございます!(編集部より)

PM-B7

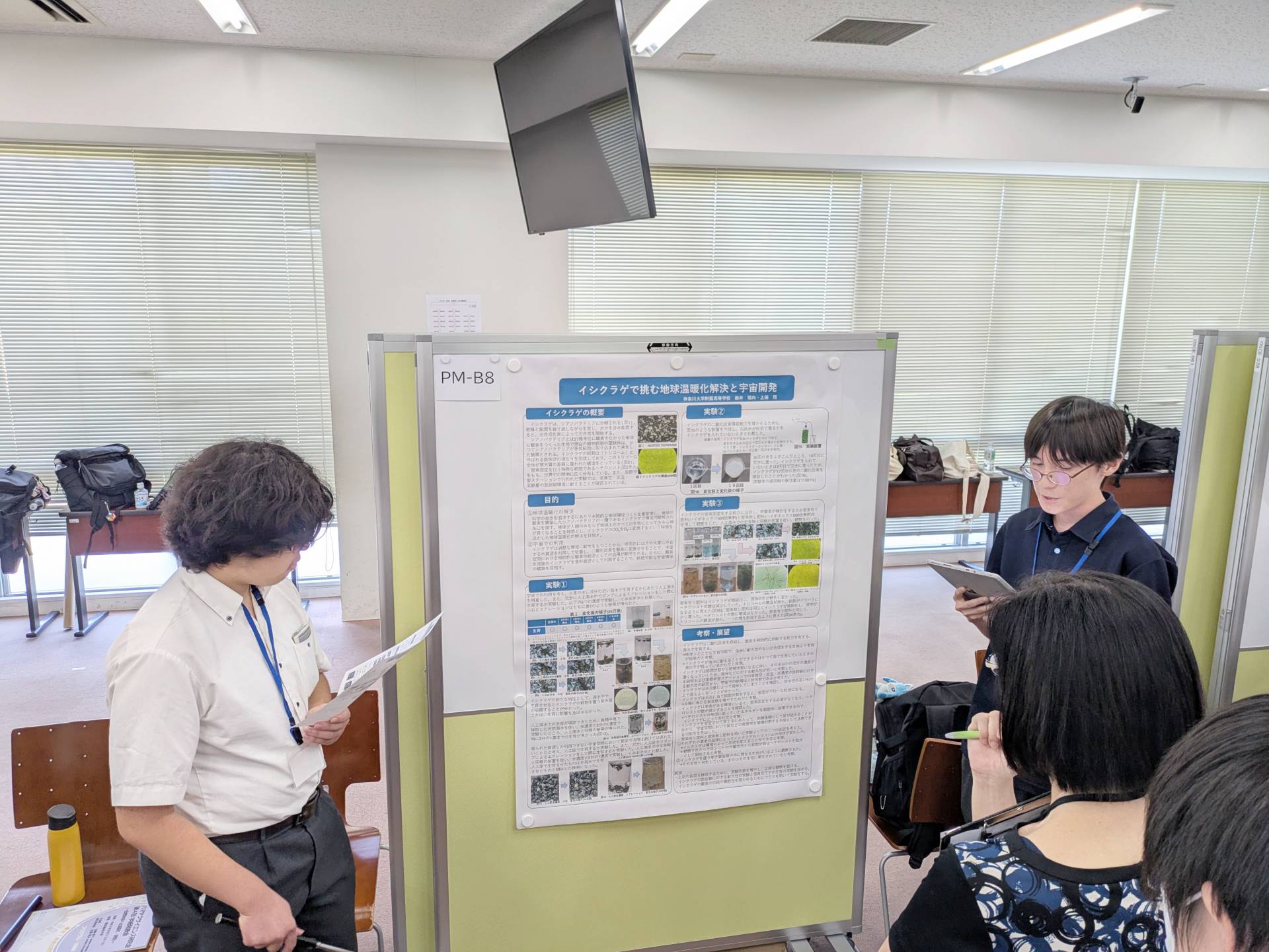

研究タイトル「イシクラゲで挑む地球温暖化解決と宇宙開発」優秀賞

神奈川大学附属高等学校

藤井陽向さん、上田翔さん

イシクラゲはシアノバクテリアに分類され、光合成により酸素を生み出す生物です。本研究では地球温暖化対策および宇宙移住環境構築への応用を目指しました。二酸化炭素吸収実験では、呼気中CO₂を17回分吸収できることを確認しました。また、人工海水・実海水・人工尿など多様な環境で生育可能であることを顕微鏡観察で確認しました。これらの結果から、イシクラゲは温暖化防止や宇宙での生命維持システムに応用できる可能性が示唆されました。

優秀賞おめでとうございます

地球温暖化という地球規模の課題から宇宙移住という壮大な未来まで見据えたテーマに挑戦された点がとても印象的でした。二酸化炭素を17回分吸収するという結果や、人工海水や人工尿といった多様な環境でも生育可能であることを実証された実験は、大変ユニークで説得力がありました。イシクラゲの可能性を大きく広げる素晴らしい研究ですね!おめでとうございます!(編集部より)

PM-B8

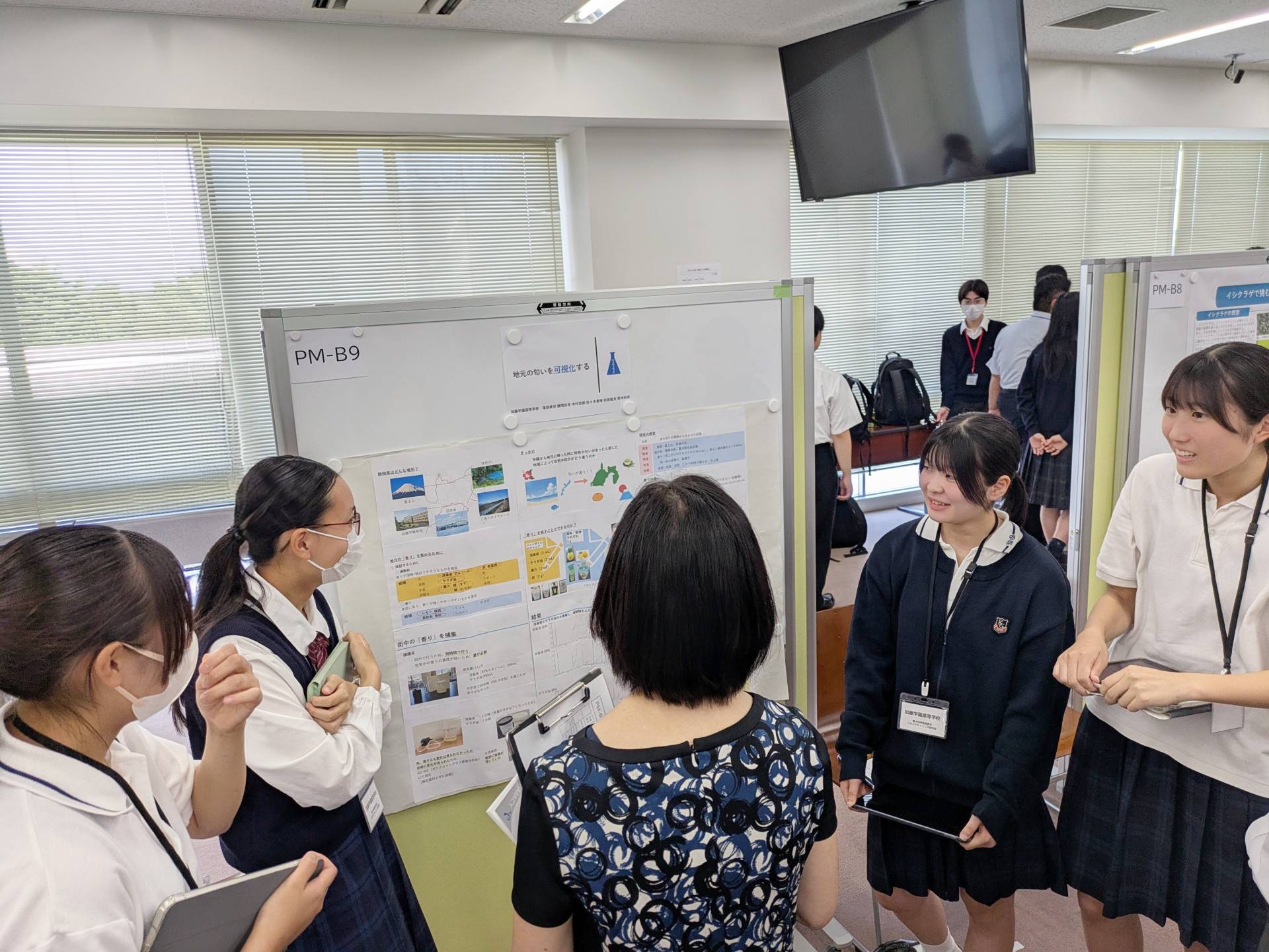

研究タイトル「地元のにおいを可視化する」

加藤学園高等学校

落部美空さん、勝間田芽さん、木村百那さん、佐々木蒼唯さん、杉原藍良さん、鈴木佑奈さん

本研究は地域特有の「におい」を構成する成分を調べるため、空気中の成分を効率的に捕集する方法を検討しました。レモンや柔軟剤を用いた予備実験で油や消毒液が有効と分かり、校内の空気をバブリングして捕集し、GC-MSで分析しました。20分間では成分が検出されず、1週間捕集で油から多くの化合物を確認しました。油は揮発せず長期捕集に適していると考えられ、今後は空気流量の増加や装置の改良により、におい成分の効率的な捕集が期待されます。

PM-B9

◆ハマヤクサイエンス研究会 第4回学術発表会 ほかの研究分野の発表を見る

この記事をシェア!