コラム

2025.11.05

【レポート】今年も行ってきました!サイエンスアゴラ2025

10月25、26日の両日、東京・お台場のテレコムセンタービルおよび日本科学未来館を会場に、科学技術と社会をつなぐオープンフォーラム「サイエンスアゴラ2025」(主催:科学技術振興機構)が開催されました。

毎年恒例となっており、今年で20回目を迎えるこのイベント。当編集部としては4回目の参加です。

先端研究を推進する企業や大学などの研究機関をはじめ、未来の担い手となる中高生が主体となって実施するプログラムまで、トークセッションや展示ブースなど130超のプログラムが繰り広げられました。サイエンスアゴラのコンセプトは研究者と市民との対話の場を創出することにあります。今年もいろいろなブースでお話を聞いてきました。

ほんの一部ですが、その模様をご紹介します。

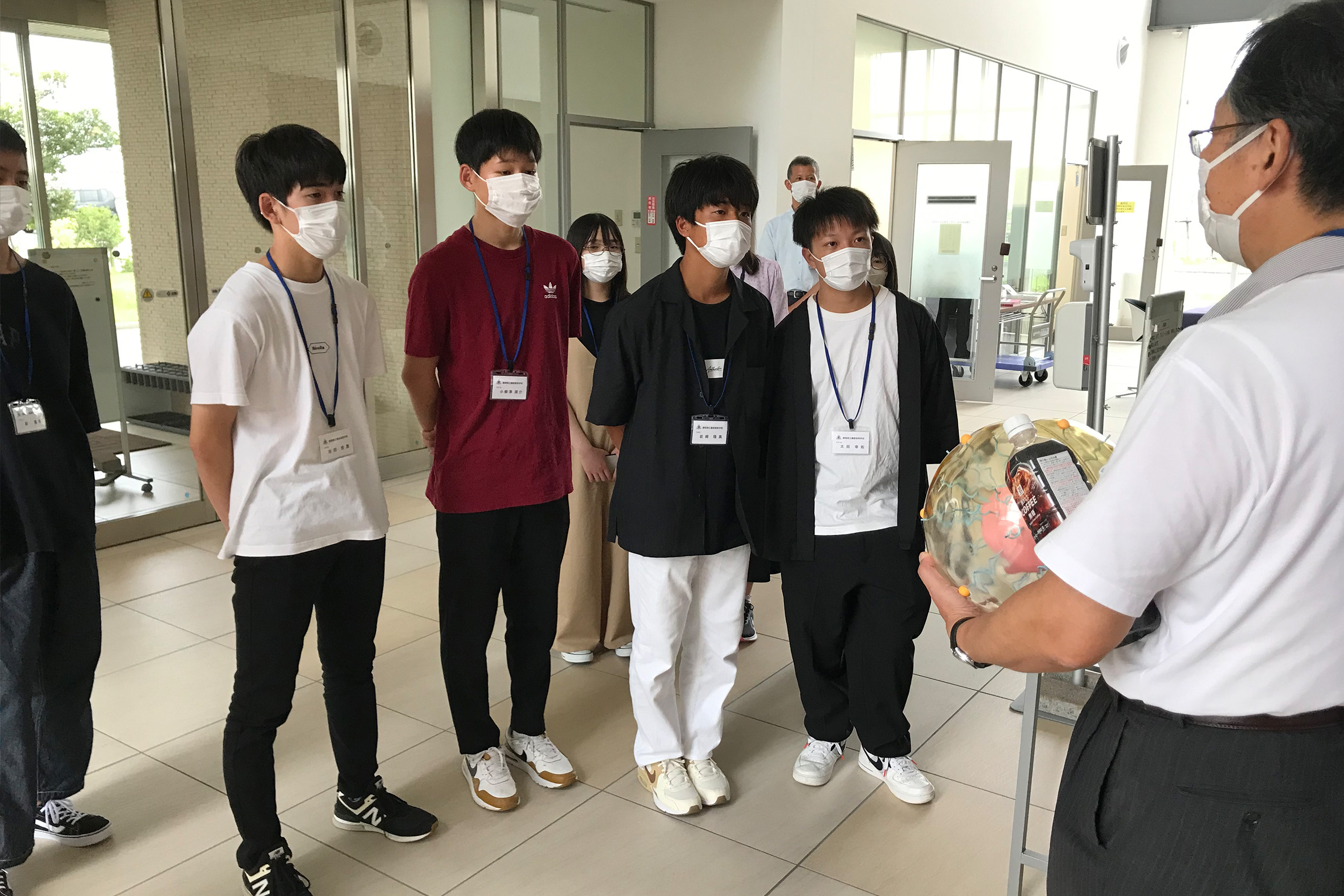

ST-AR Project

「高校生でも、研究を!? 〜研究者と社会について考えよう〜」

高校生に研究者のリアルな姿を知ってもらうため、大学の研究室への高校生のインターンシップの普及活動を行うST-ARプロジェクト。東京大学でエクソソームの研究をしている星野歩子教授が中心となってスタートしたもので、いまでは東京大学のほかにも賛同する大学の研究室が増えつつあります。

高校生インターンは夏休みや春休み期間中に長くて1週間ほど、研究室で教員や大学院生と一緒になって研究に加わります。実体験を通じてリアルに研究者のキャリア像を学ぶことができます。みんなも参加してみては!?

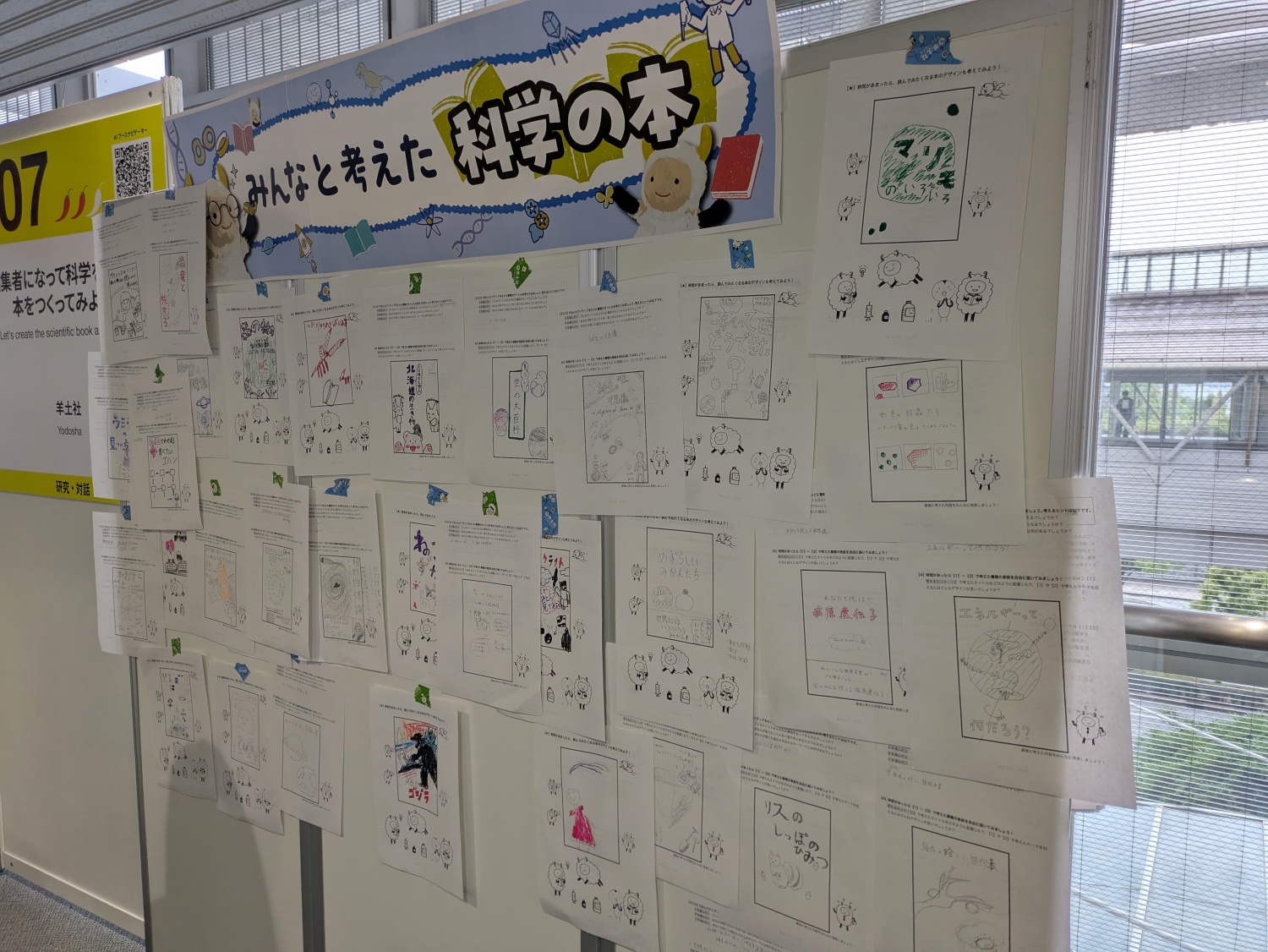

羊土社

「編集者になって科学を伝える本をつくってみよう!」

医学や生命科学の専門書籍を発行する出版社の羊土社は、興味のある科学のテーマを掘り下げて、科学書の出版企画をおこなうワークショップを実施しました。参加者は本の内容からタイトル考案、そして装丁まで考えて本のイメージ画を完成させます。面白くて売れる本を作れるといいですよね!

東京理科大学 No More 飲酒運転(IVRC2025)

「泥酔運転シュミレータ ~酔った自分、思ったより、運転できない~」

近年、サイエンスアゴラでも人気の出展分野となっているVR。IVRC(International Virtual Reality Challenge)2025のメタバース部門として、学生によるインタラクティブ作品コンテストが行われており、出展されたさまざまなメタバース作品を体験することができました。

東京理科大学のチームは「No More飲酒運転」というプログラムを開発。VRゴーグルを着用して自動車を運転するシュミレータで、視界が揺れてハンドル制御もうまく利かない泥酔運転体験ができます。

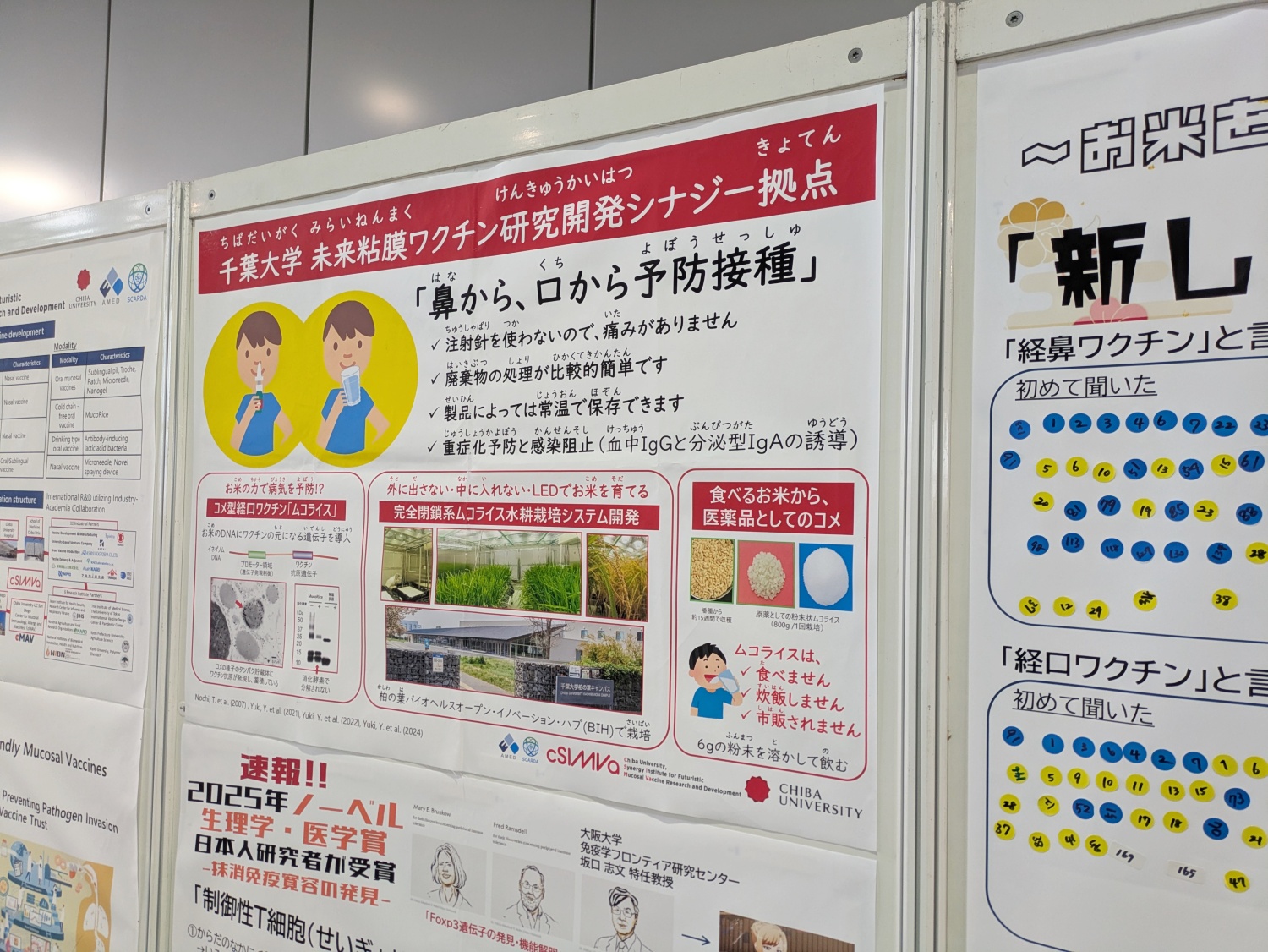

千葉大学 未来粘膜ワクチン研究開発シナジー拠点

「新しいワクチンのカタチ ~お米を使ったワクチン研究~」

米のDNAにワクチンの元となる遺伝子を導入することで、食べるワクチンとなる「ムコライス」を研究開発している千葉大学。完全閉鎖空間で安全にムコライスを水耕栽培するシステムを紹介していました。ハロゲン灯でムコライスの栽培に成功したものの光熱費がかかることから、現在はLED光で栽培するテスト中だそうです。

日本雪氷学会 関東・中部・西日本支部

「ようこそ、雪と氷のフロンティアへ!」

南極・北極からヒマラヤなどの高山地域まで、地球には「雪氷圏(せっぴょうけん)」と呼ばれる、雪と氷に覆われた世界があります。生物・地質・環境・物理など様々な分野の研究者が雪氷圏での極限環境下の調査を行うことで、地球の現在や過去の解明が行われています。ブースでは南極の氷に触らせてもらいました。

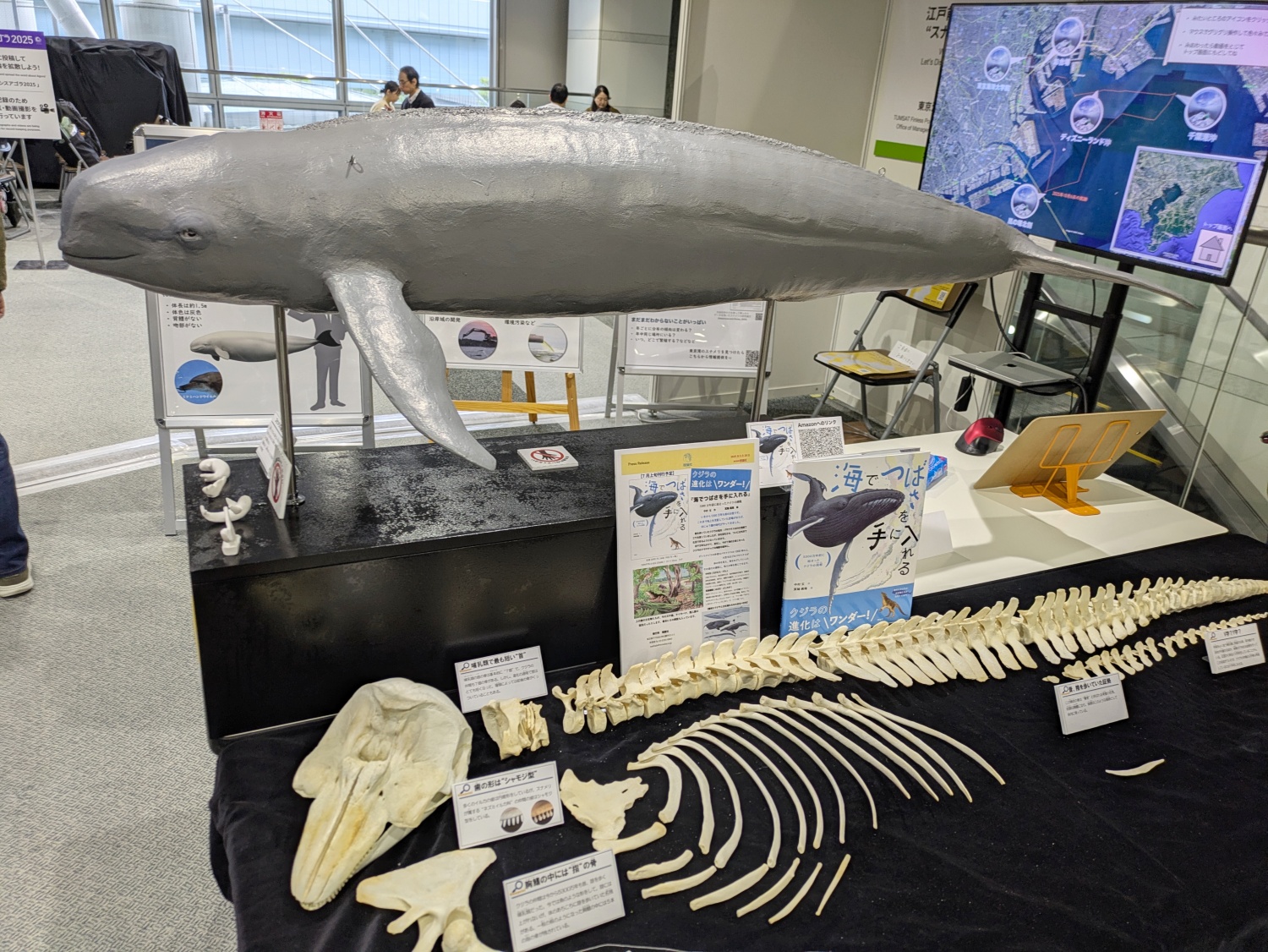

東京海洋大学 東京湾スナメリ調査チーム

「江戸前の小さなクジラ ”スナメリ”を探そう!」

サイエンスアゴラは海洋系の発表も充実しています。東京海洋大学の鯨類学研究室では東京湾に生息する小さなクジラ“スナメリ”の生態を調査中。まだ未知の生態であることから、沿岸の住民や釣り人、船舶から目撃情報を募るなど、一般市民の協力によって研究する“市民科学”も展開しています。こんな小さくてかわいいクジラが東京にいるんですね。

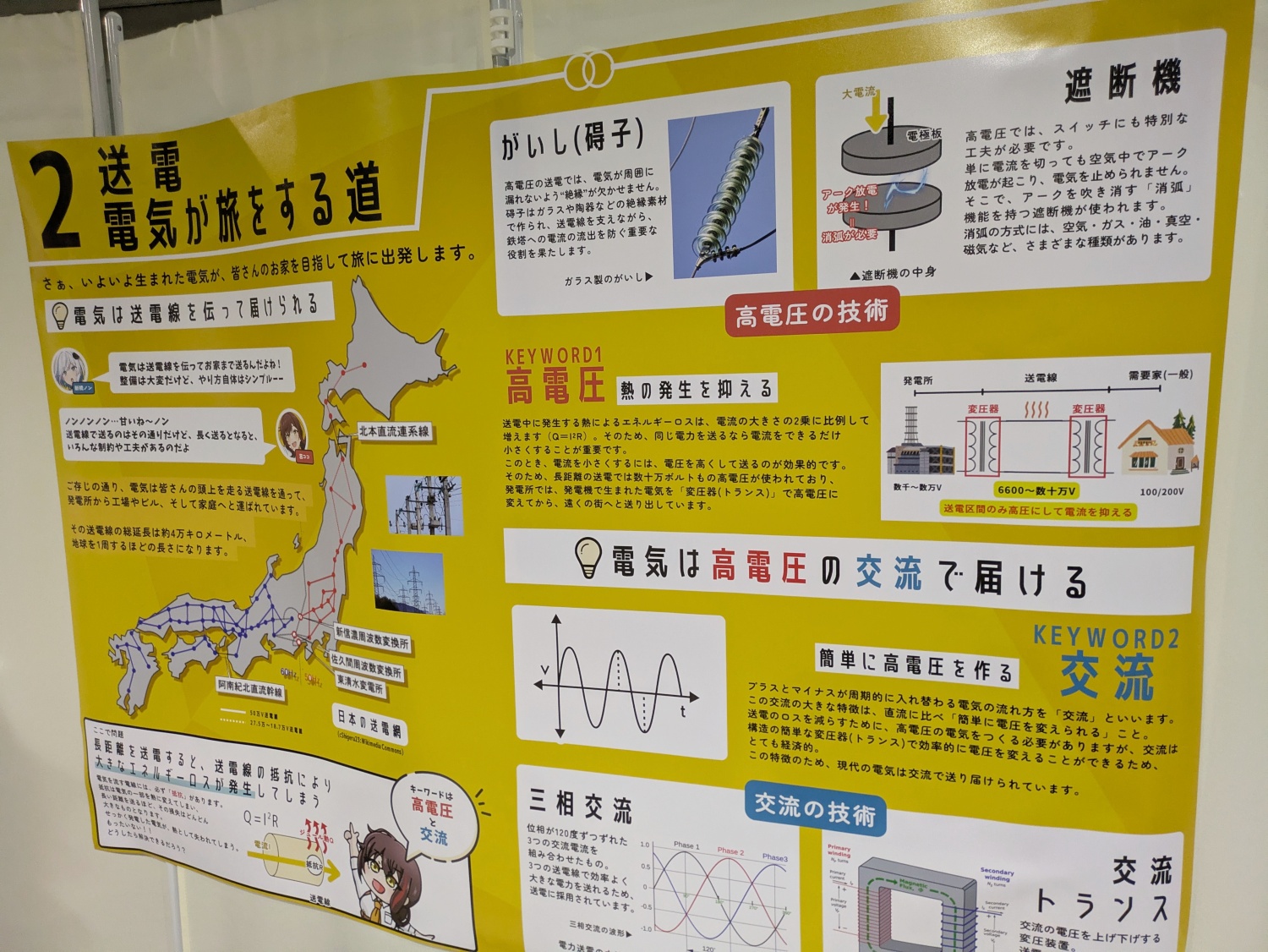

テクノシア

「お家の電気はどこから? ~暮らしを支える電気の旅~」

身近な身の回りのモノにまつわるテクノロジーについてキャラクター達と一緒に学べるメディアミックスコンテンツ「テクノ少女」。今回、茜ココと新橋ノンの二人がナビゲートしてくれるのは“電気”。発電の方法から家庭に電気が届くまでの仕組みや技術について解説してくれます。人力発電チャレンジも盛り上がっていました。

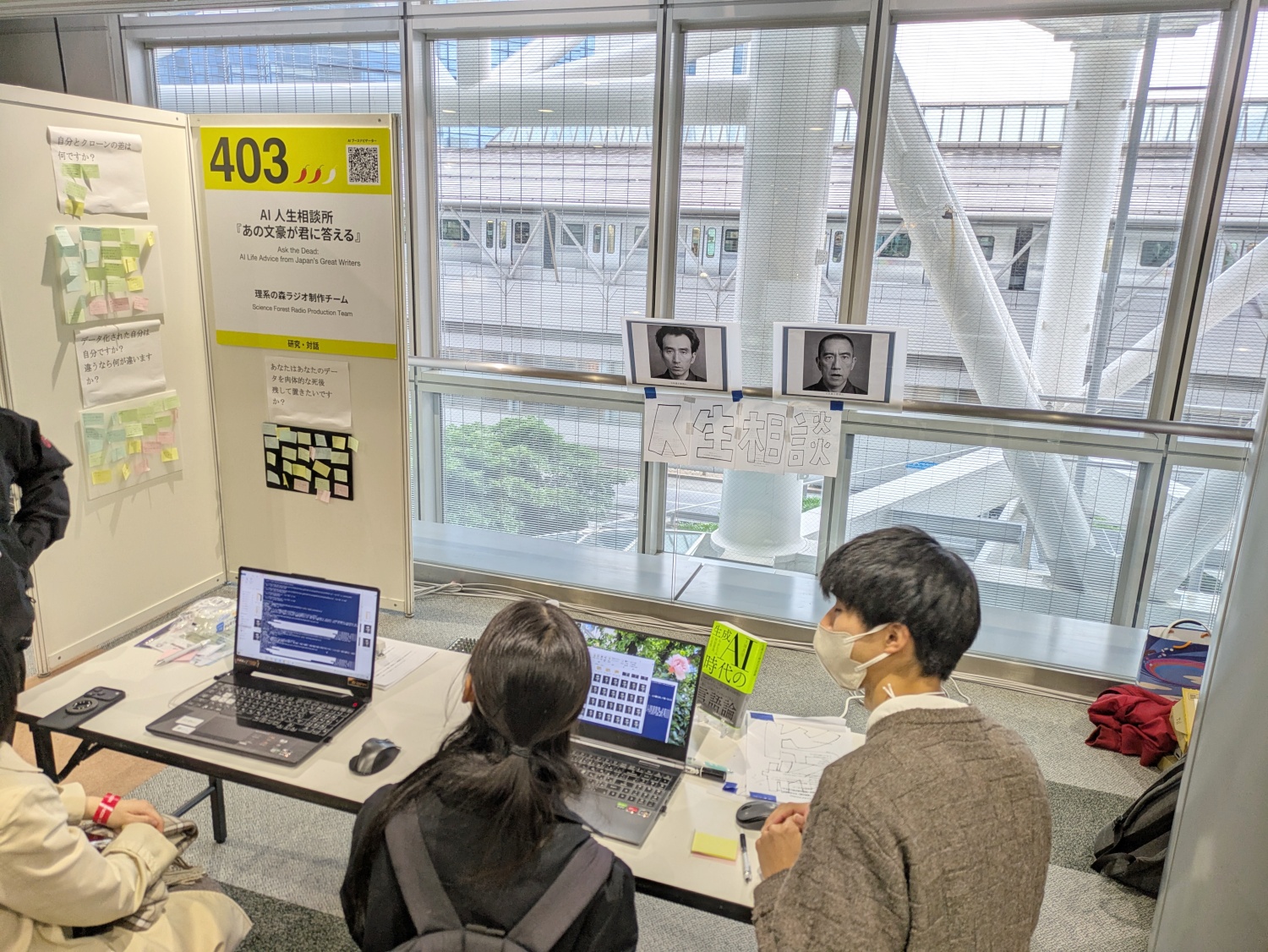

理系の森ラジオ制作チーム

「AI人生相談所『あの文豪が君に答える』」

鎌倉FMのサイエンス系ラジオ番組『理系の森』の制作チームがお届けするプログラムは、太宰治や三島由紀夫が悩みに答えてくれる人生相談。それぞれ作家の著書を読み込ませた太宰AI、ミシマAIが悩みに答えてくれるというもの。

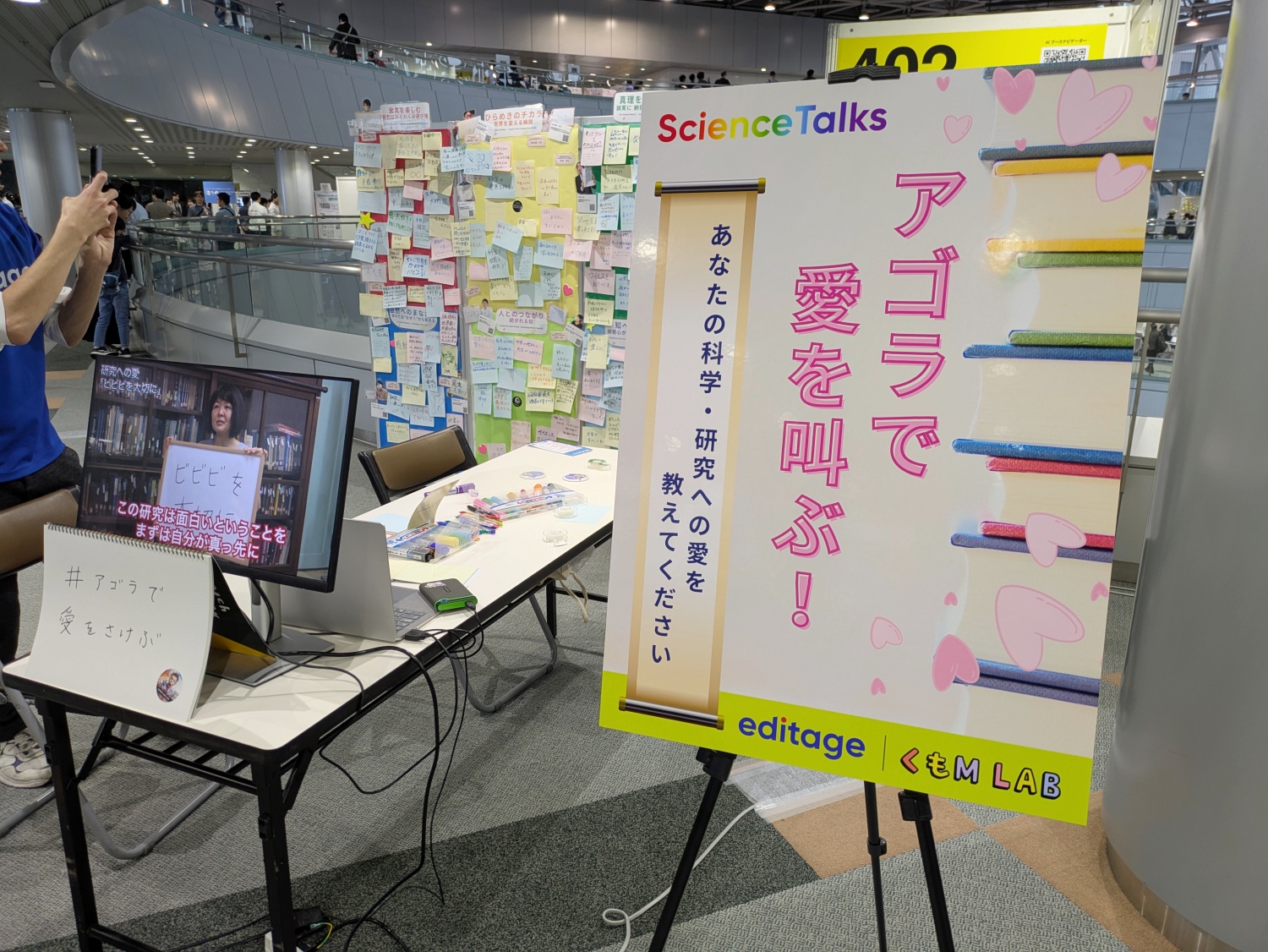

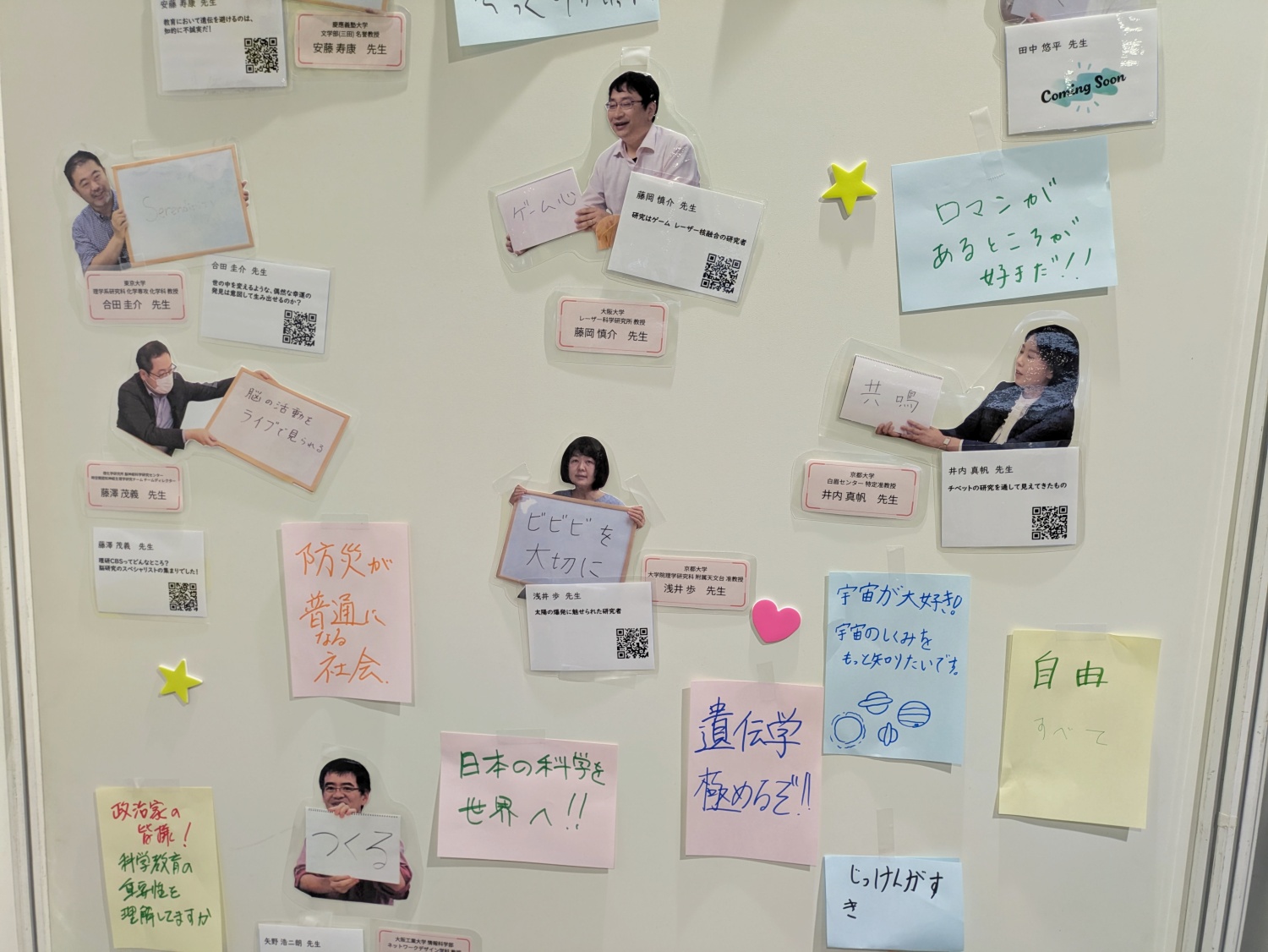

サイエンストークス

「アゴラで愛を叫ぶ!科学・研究への愛を教えてください」

サイエンスアゴラの会場の中心でを叫ぶブースが登場。科学に携わる研究者の動画を公開しているほか、来場者が科学・研究への思い、好きになったきっかけや目標などなどメッセージを貼りつけたりできるコミュニケーションの場です。誰かが書いた「政治家の皆様!科学教育の重要性を理解してますか」というポストイットが気になりました。

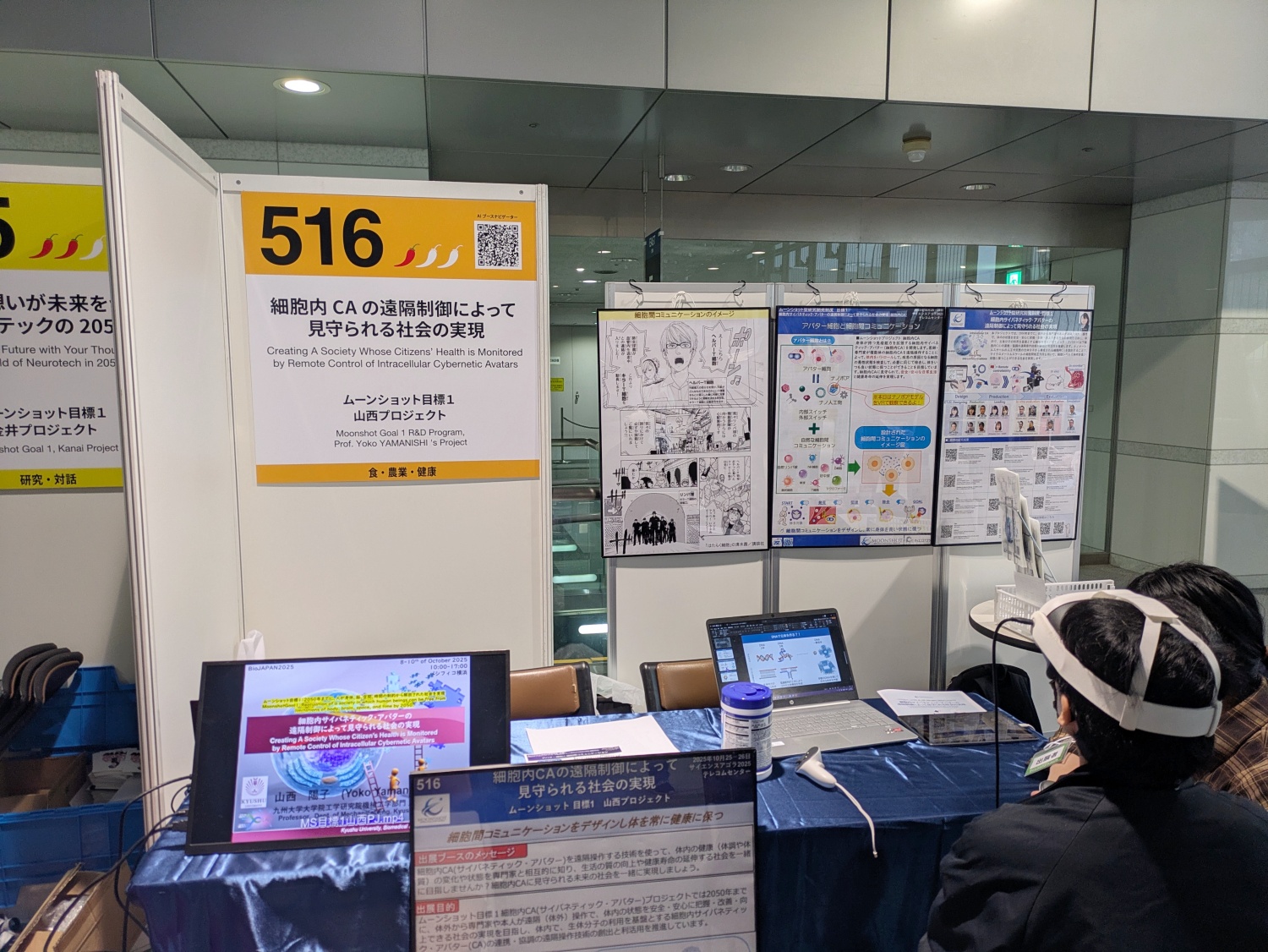

ムーンショット 目標1 山西プロジェクト

「細胞内CAの遠隔制御によって見守られる社会の実現」

2050年までに、体外から専門家や本人が遠隔(体外)操作で、体内の状態を安全・安心に把握・改善・向上できる社会の実現を目指し、体内で、生体分子の利用を基盤とする細胞内サイバネティック・アバター(CA)の連携・協調の遠隔操作技術の創出と利活用を推進する、九州大学の山西陽子教授をプロジェクトマネジャーとする研究。(以前当サイトで紹介した“体内病院”とも近いと思いました)

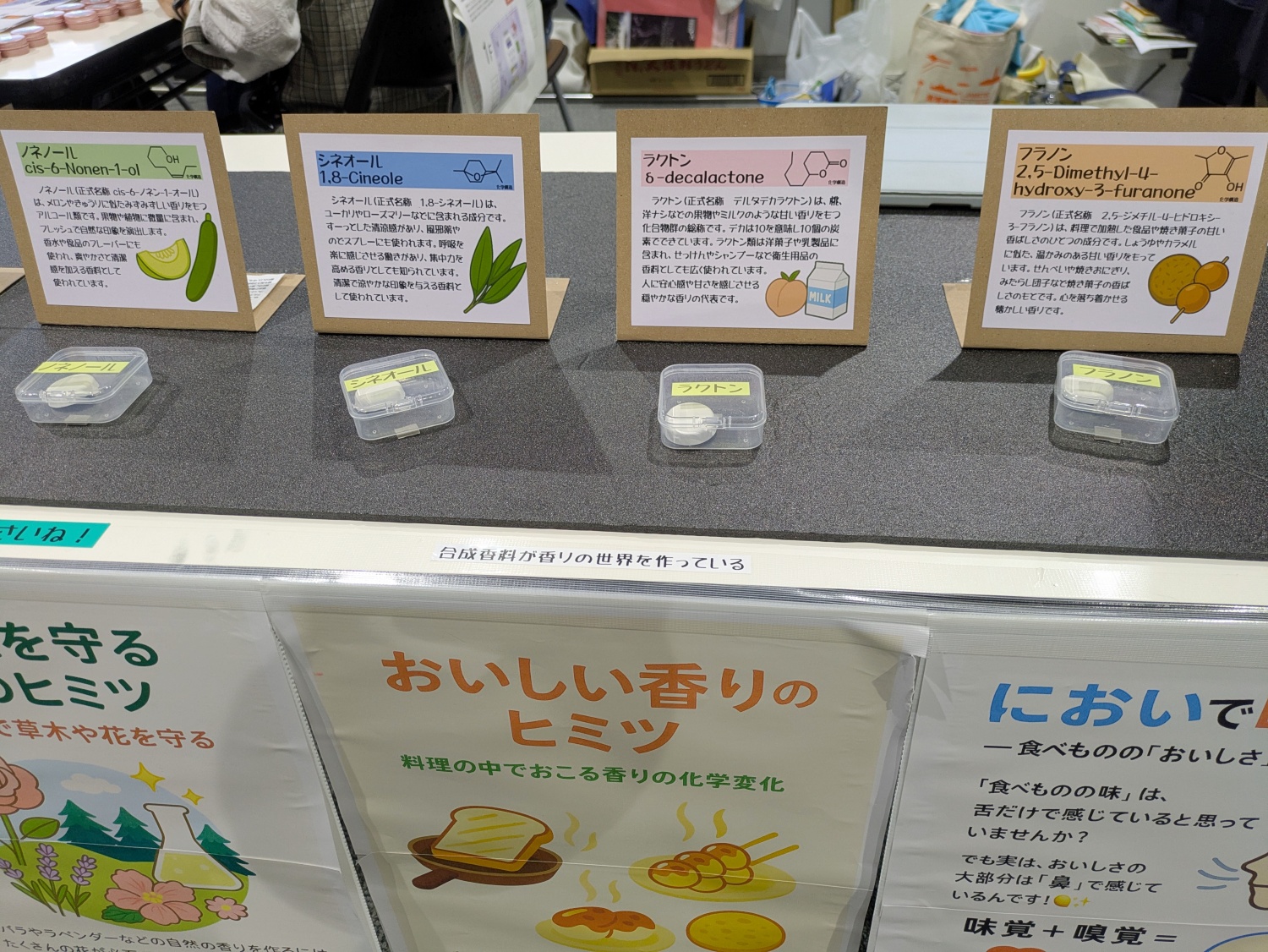

ライフサイエンス教育研究会

「その香りは本物? 天然vs合成のかぎ分け対決!」

天然のエッセンシャルオイルと、それらを模倣した合成香料をクイズ形式で嗅ぎ比べ体験ができるコーナー。「どちらが天然の香料か」を当てる体験を通じて、合成香料と天然香料の違いや共通点に気づき、合成香料に対する誤解や不安を解消することを狙いとしています。美味しさを感じるのは実は味覚だけでなく嗅覚も重要だ、という情報も。

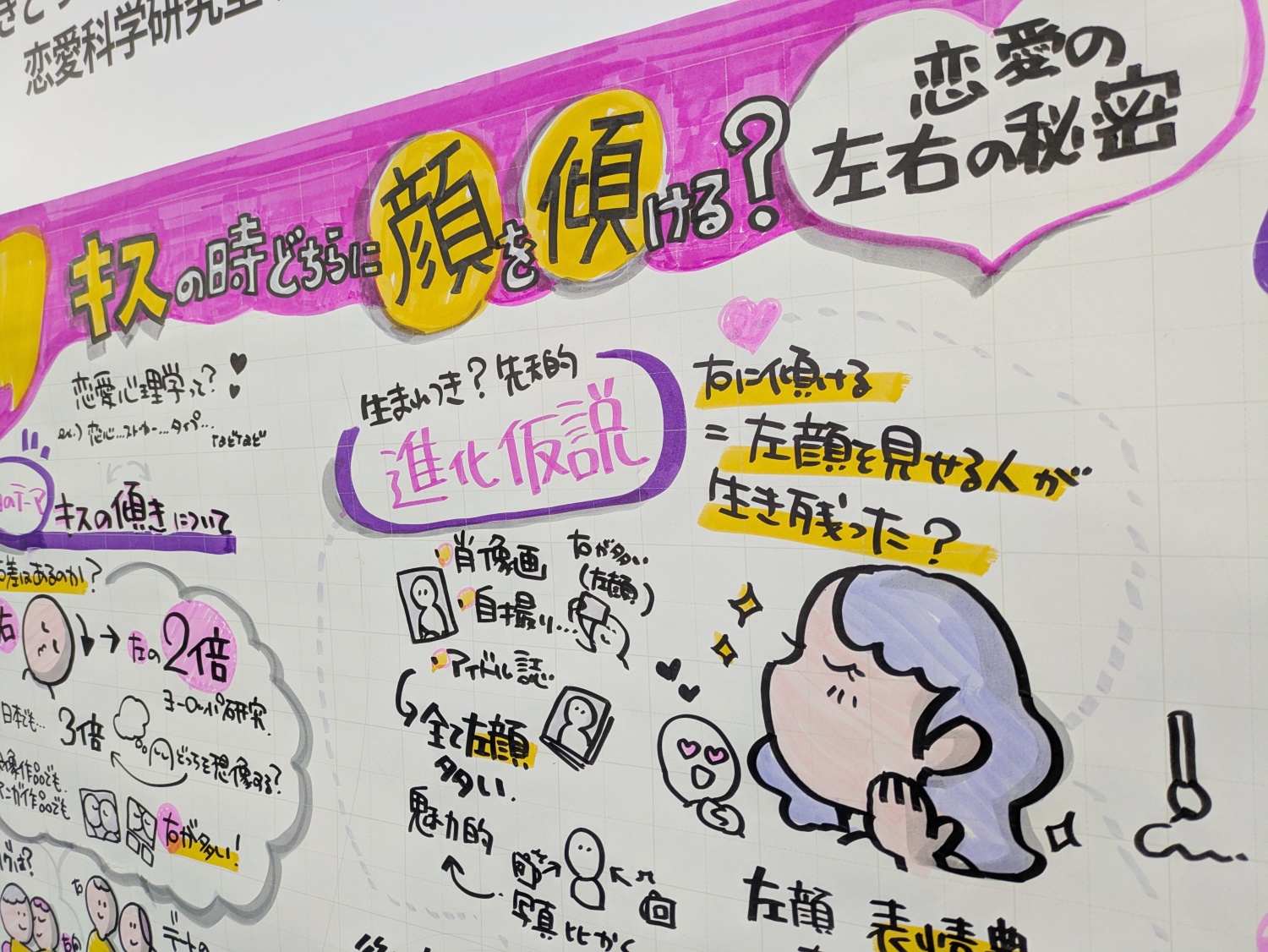

法政大学 恋愛科学研究室(越智研究室)

「キスのときどっちに顔を傾ける? ~恋愛の左右の秘密~」

このトークイベントを見られなかったのですが、グラフィックレコーディングが残されていました。「キスやハグ、デートの立ち位置といった恋愛行動における左右の行動パターンを日本の研究だけでなく海外の研究も交えて紹介します。また、映像作品や歌詞、漫画など文化や時代が恋愛行動に与える影響を分析します。さらに、キスの方向性に関する仮説(利き手、運動、感情)を検証し、文字の読み書きの向きや左顔の魅力といった要因を実験や分析を通じて考察します。」(概要より) 経験上、私も含めて右に傾ける人が多い気がしますが、皆さんはいかがですか?

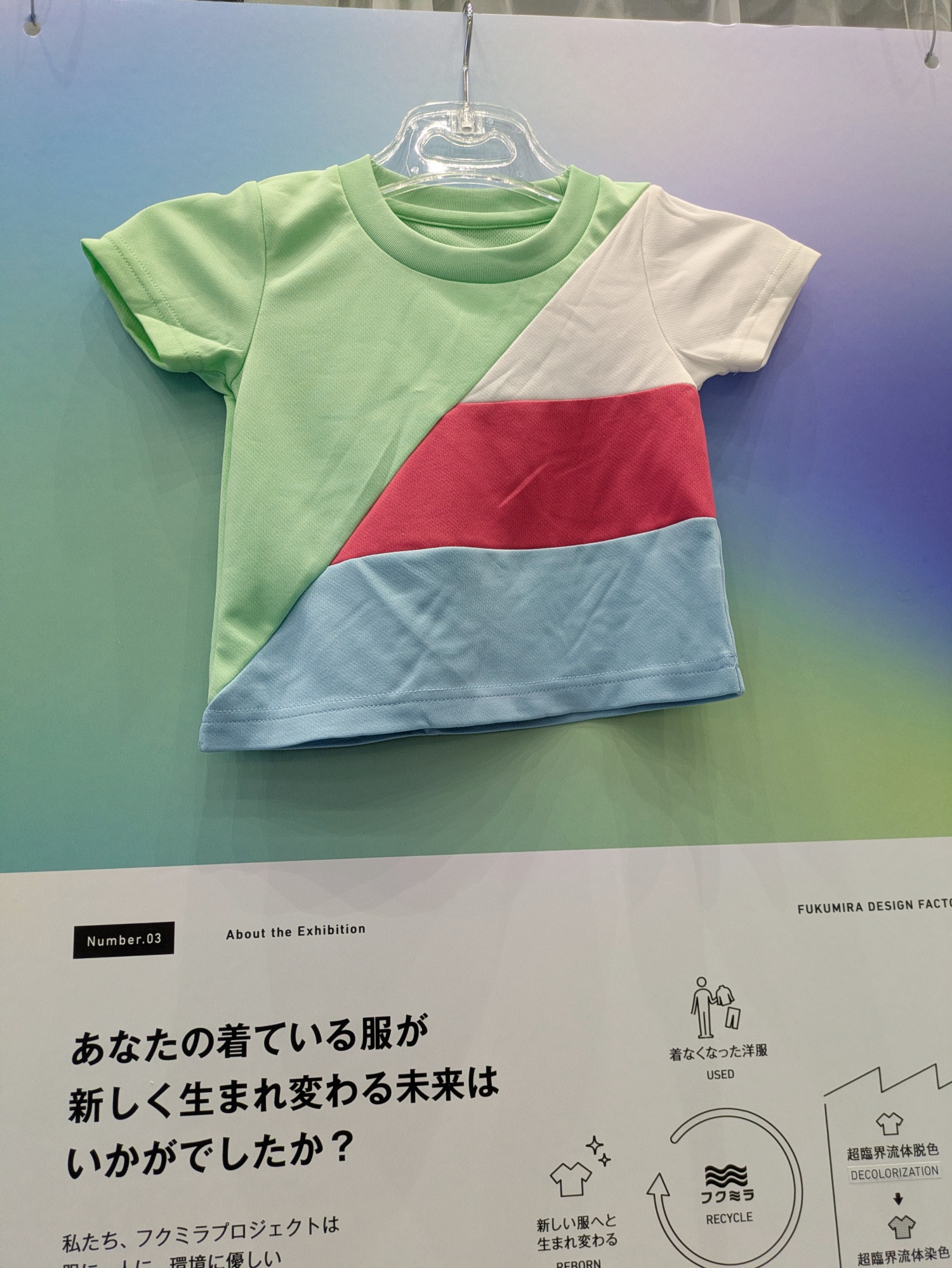

福井大学

「サステナファッション体験!カギは超臨界流体技術」

服の生産には大量の水やエネルギーが使われており、また世界で1年間に捨てられてしまう衣類の量は9,200万トンにものぼるなど、服の廃棄も地球環境にとって大きな問題になっています。そこで、水の代わりに二酸化炭素を使って繊維を染めたり脱色したりできる“超臨界流体技術”が、課題解決につながるという提案。すでに実用化されている染色サンプルのほか、大阪・関西万博でも人気だったAI画像でファッションが変わるアプリケーションも楽しいブースでした。筆者の地味な服もクールなファッションに画像変換。

130以上あるプログラムのうちほんの一部ですが、興味があるものがあれば、ぜひ各リンク先のwebサイトを見てみてください。いずれも新しい発見に満ちた奥深い世界が広がっています。さあ、豊かな知の冒険に旅立とう!

これまでの記事

この記事をシェア!