コラム

2025.09.22

ハマヤクサイエンス研究会第4回学術発表会開催レポート【化学系】

化学系は11題の発表がありました。

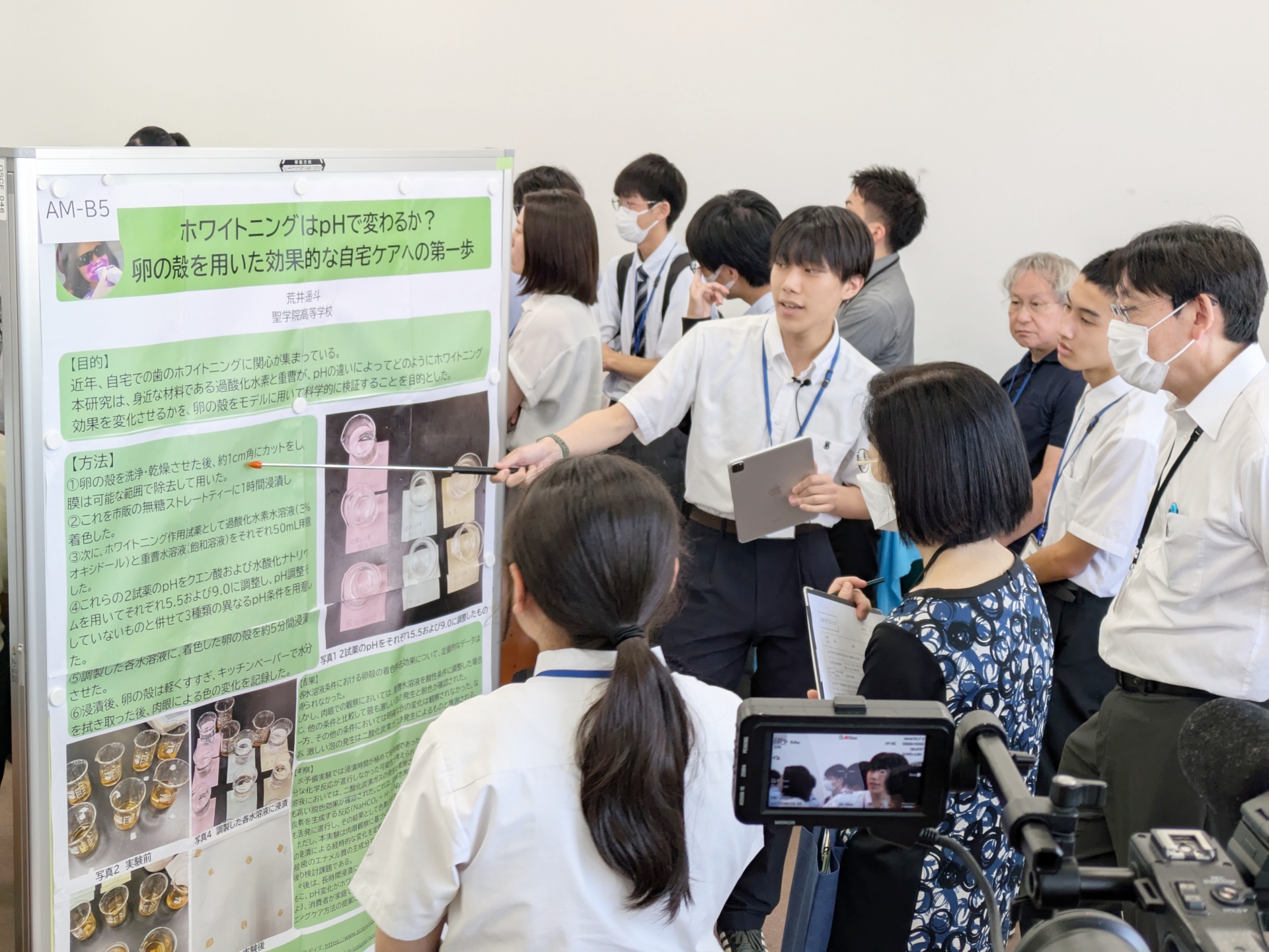

研究タイトル「ホワイトニングはpHで変わるか?卵の殻を用いた効果的な自宅ケアへの第一歩」

聖学院高等学校

荒井遥斗さん

自宅で安全に行える歯のホワイトニング法を探るため、卵殻を歯のモデルにし、過酸化水素と重曹の脱色効果を異なるpHで比較しました。紅茶で着色した卵殻を浸漬した結果、酸性条件下の重曹水溶液で最も強い泡の発生と高い脱色効果が確認されました。他条件では変化が乏しく、短時間浸漬の影響も考えられました。今後は経時的な定量評価や酸性条件がエナメル質に与える影響を検証し、科学的根拠に基づいたホワイトニングケア方法確率に必要な基礎データの取得を目指します。

AM-B5

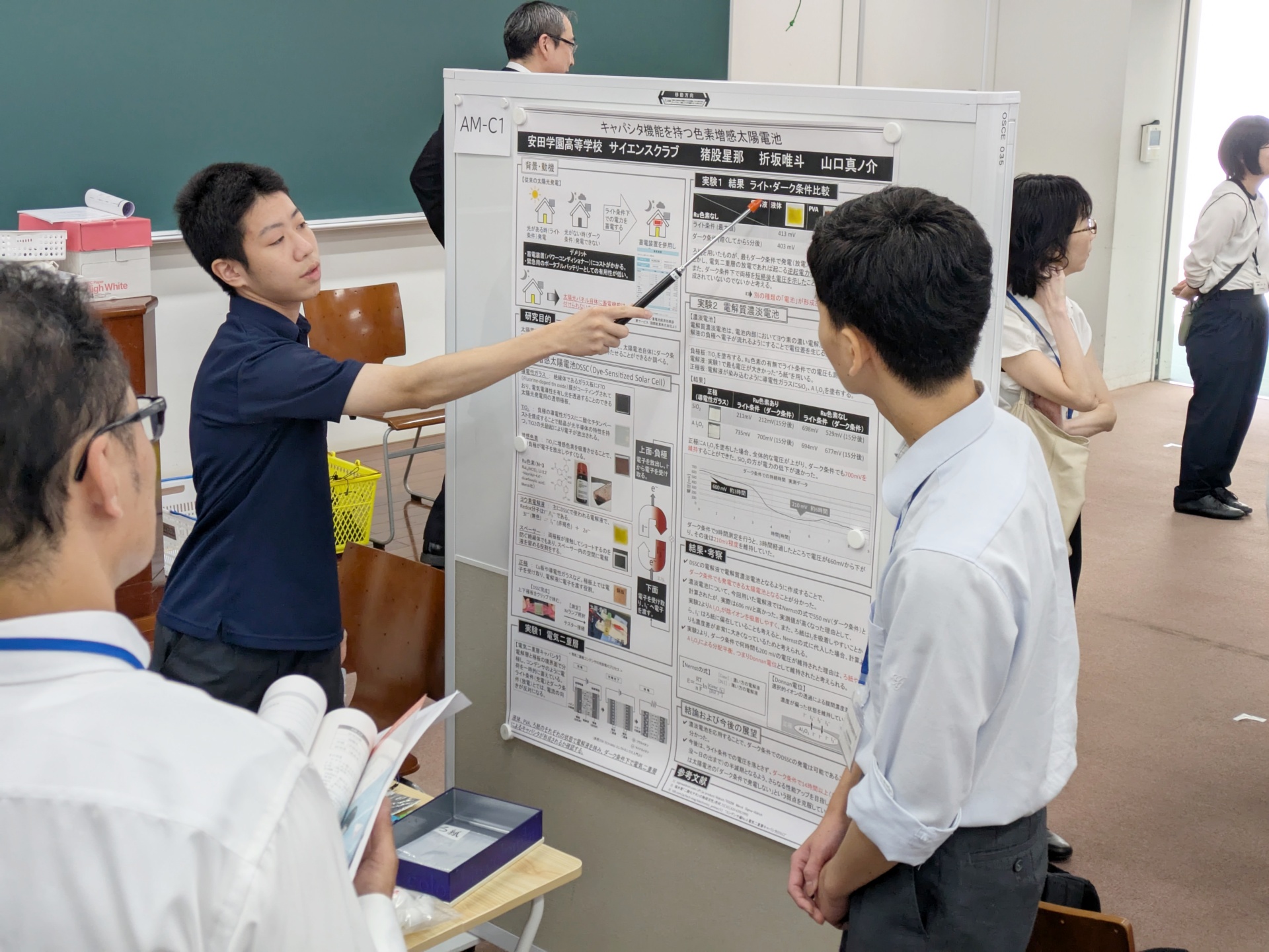

研究タイトル「キャパシタ機能を持つ色素増感太陽電池」特別賞

安田学園高等学校

猪股星那さん、折坂唯斗さん、山口真ノ介さん

災害時や夜間にも電力を供給できる太陽電池を目指し、色素増感太陽電池(DSSC)にキャパシタ機能を持たせる研究を行いました。DSSCの電解液で電解質濃淡電池を作成し、ライト・ダーク条件下で実験を行ったところ、ダーク条件下での発電と電圧維持が確認できました。濃淡電池を応用することで、DSCCに蓄電機能を付与できる可能を示すことができたので、今後は性能アップを目指していきます。

特別賞おめでとうございます

色素増感太陽電池にキャパシタ機能を付与し、災害時や夜間でも電力を供給できる可能性を示した本研究。特にダーク条件の実験では、深夜1時から翌朝10時まで真っ暗な環境で測定を続け、周囲が見えず足をぶつけながらも粘り強く挑んだ姿勢が印象的でした。実験に込められた情熱が、今回の成果につながったと感じます。おめでとうございます!(編集部より)

AM-C1

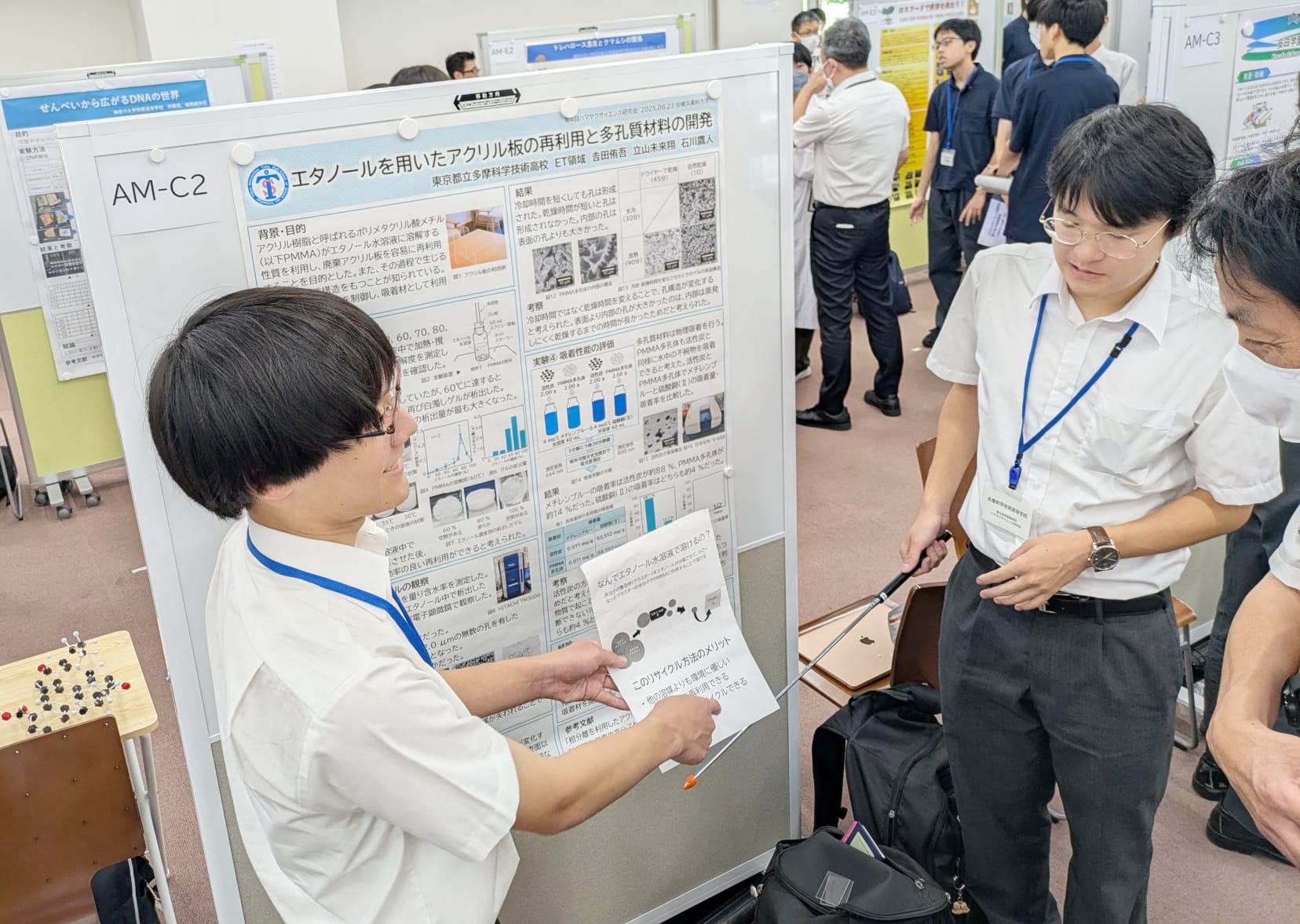

研究タイトル「エタノールを用いたアクリル板の再利用と多孔質材料の開発」優秀賞

東京都立多摩科学技術高等学校 ET領域

吉田侑吾さん、立山未來翔さん

廃棄アクリル板の再利用を目的に、エタノール水溶液で溶解したPMMAからの多孔質を持つ吸着剤作成について実験を行いました。80%エタノールで完全に溶解し、冷却後に0.5~2.0μmの孔を持つ白色ゲルが得られました。この多孔体でメチレンブルーの吸着実験を行った結果、吸着量は0.011mg/gで活性炭の約16%でした。吸着能は劣るものの、簡便に得られる再利用法として有効性が示され、環境に優しい吸着材開発の可能性が確認されました。

優秀賞おめでとうございます

コロナ禍を経て大量に余ったアクリル板に着目し、再利用の道を探った着眼点がとてもユニークで興味深い研究でした。固体のアクリル板をゲルや液体のような姿に変化させ、多孔質材料として活用できる可能性を示した点も大変すばらしかったです。発表も分かりやすく丁寧で、研究の魅力がしっかり伝わってきました。おめでとうございます!(編集部より)

AM-C2

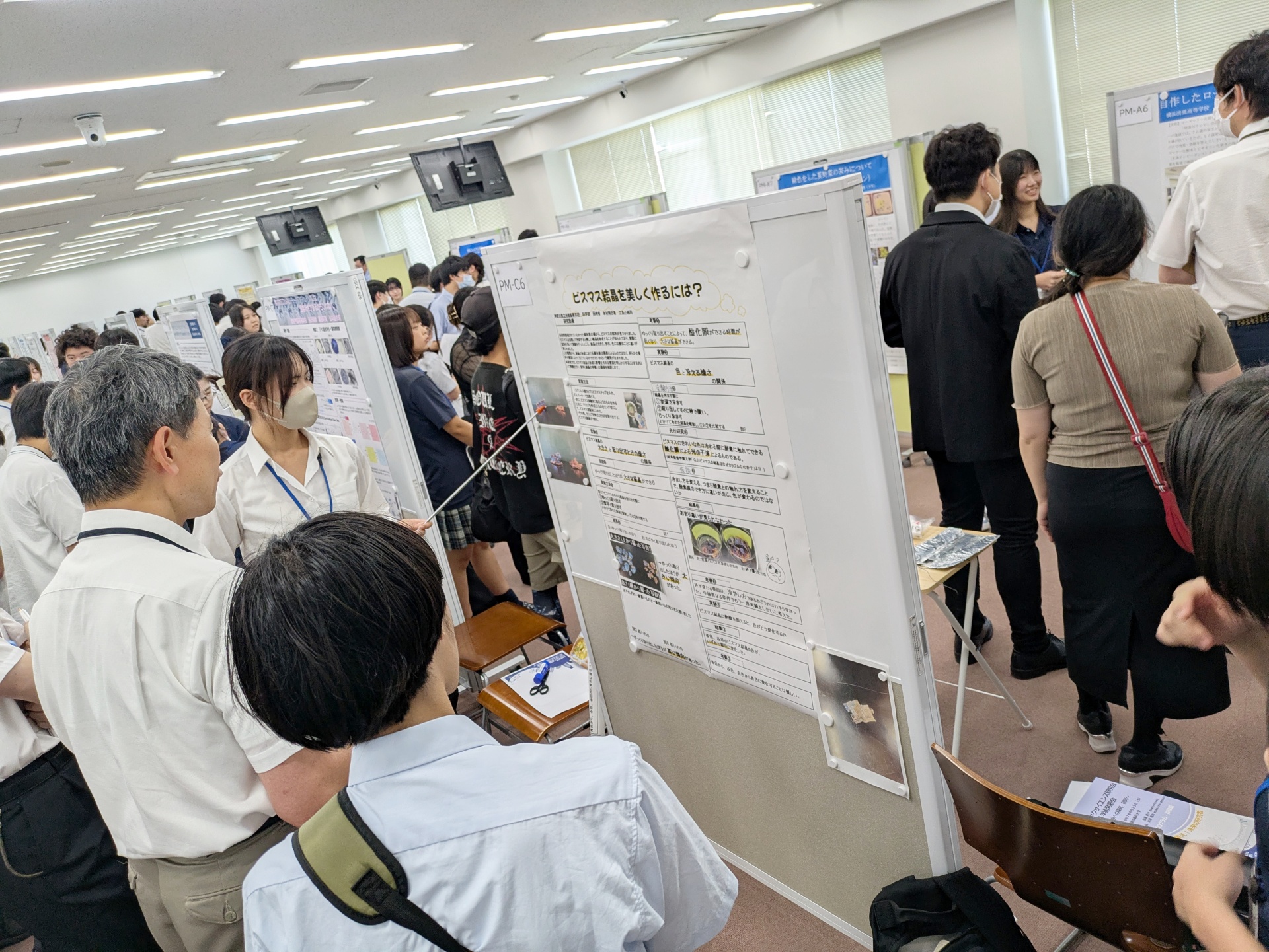

研究タイトル「ビスマス結晶を美しく作るには?」

神奈川県立光陵高等学校

本村明日香さん、田暁睿さん、江島小柚莉さん

本研究では、ビスマス結晶をより美しく作製する条件について検討しました。溶融したビスマスを冷却し、取り出す速さと結晶の大きさや色の関係を比較しました。その結果、ゆっくり取り出した方が大きな結晶が得られる傾向が見られましたが、色には大きな違いは認められませんでした。酸化膜の厚さや冷却条件が発色に影響すると考えられます。今後は冷却条件を制御し、結晶の色彩や形状を安定的に調整できる方法を探究していきます。

PM-C6

研究タイトル「実はカラフルなチモールフタレインには温度特性があるかもしれない。」優秀賞

安田学園高等学校

菟田明澄さん、黒田莉梨さん、弘中亜衣莉さん

本研究では、チモールフタレイン(TP)の温度特性とpHによる変化を調べました。固体TPは約60℃で淡赤色に変化し、冷却すると白色に戻る可逆性を示しました。さらに、pHによって溶液の色が赤、黄、緑、青と変化し、結晶形態も針状から放射状へ移行しました。これらの結果から、TPが構造相転移を起こしている可能性が示唆されました。今後は色素増感太陽電池における高温での特性向上への応用が期待されます。

優秀賞おめでとうございます

チモールフタレインの温度特性やpH変化に着目し、多彩な色や結晶の違いを丁寧に調べられた点がとても素晴らしかったです。電力測定で70℃まで温度を上げる作業や、大量のデータ処理に苦労されたとのことですが、その努力がしっかりと研究成果に結びついていました。今後の応用展開も楽しみです。おめでとうございます!(編集部より)

PM-C7

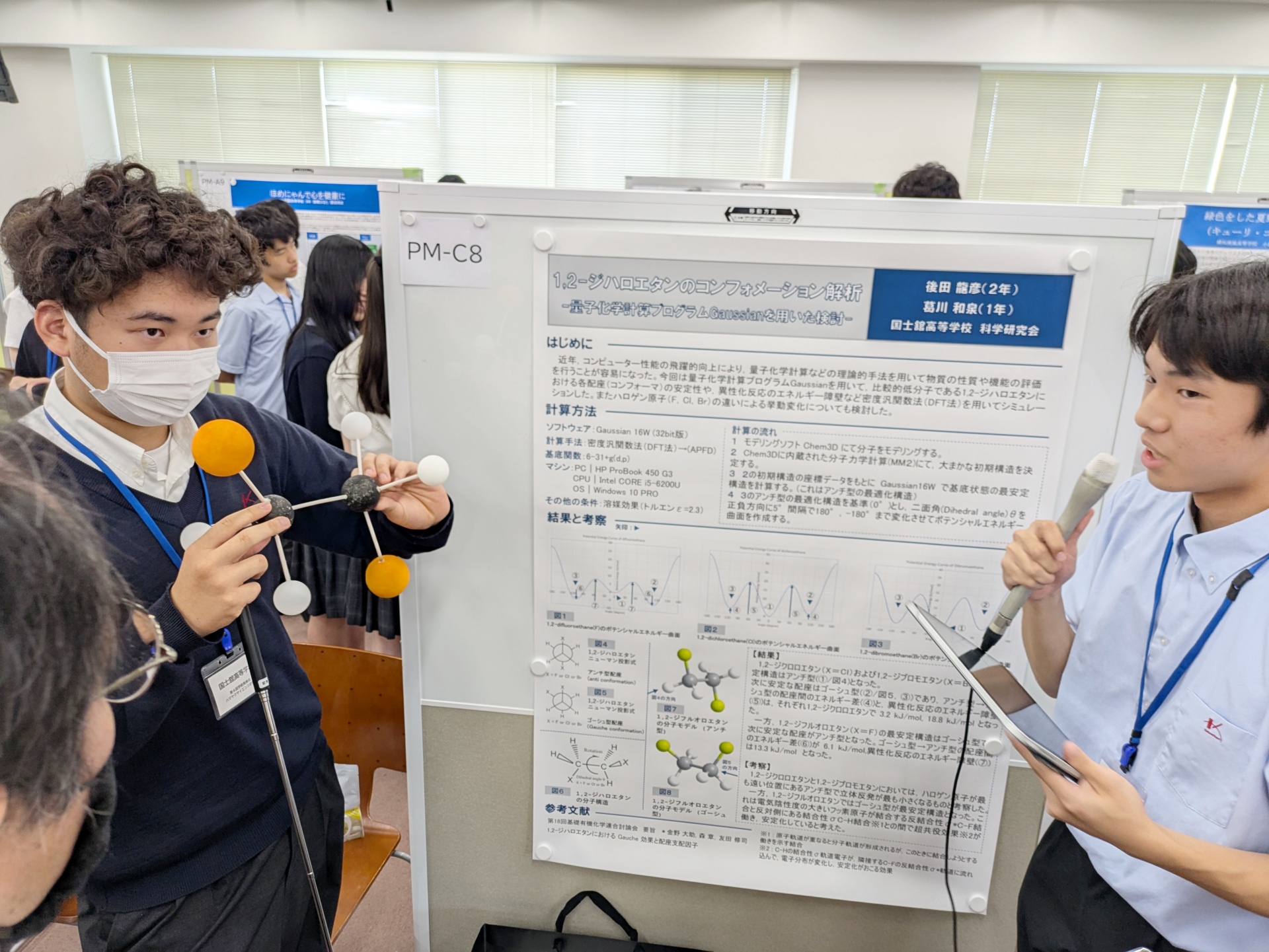

研究タイトル「1,2-ジハロエタンのコンフォメーション解析‐量子化学計算プログラムGaussianを用いた検討‐」

国士舘高等学校

後田龍彦さん、葛川和泉さん

本研究では、量子科学計算プログラムGaussian16Wを用いて1,2-ジハロエタンの各配座の安定性と異性化反応のエネルギー障壁を解析しました。ジクロロエタンとジブロモエタンではアンチ型が最安定で、次にゴーシュ型が安定しました。一方、ジフルオロエタンではゴーシュ型が最安定となり、フッ素の電気陰性度による超共役効果が安定化に寄与していると考えられました。

PM-C8

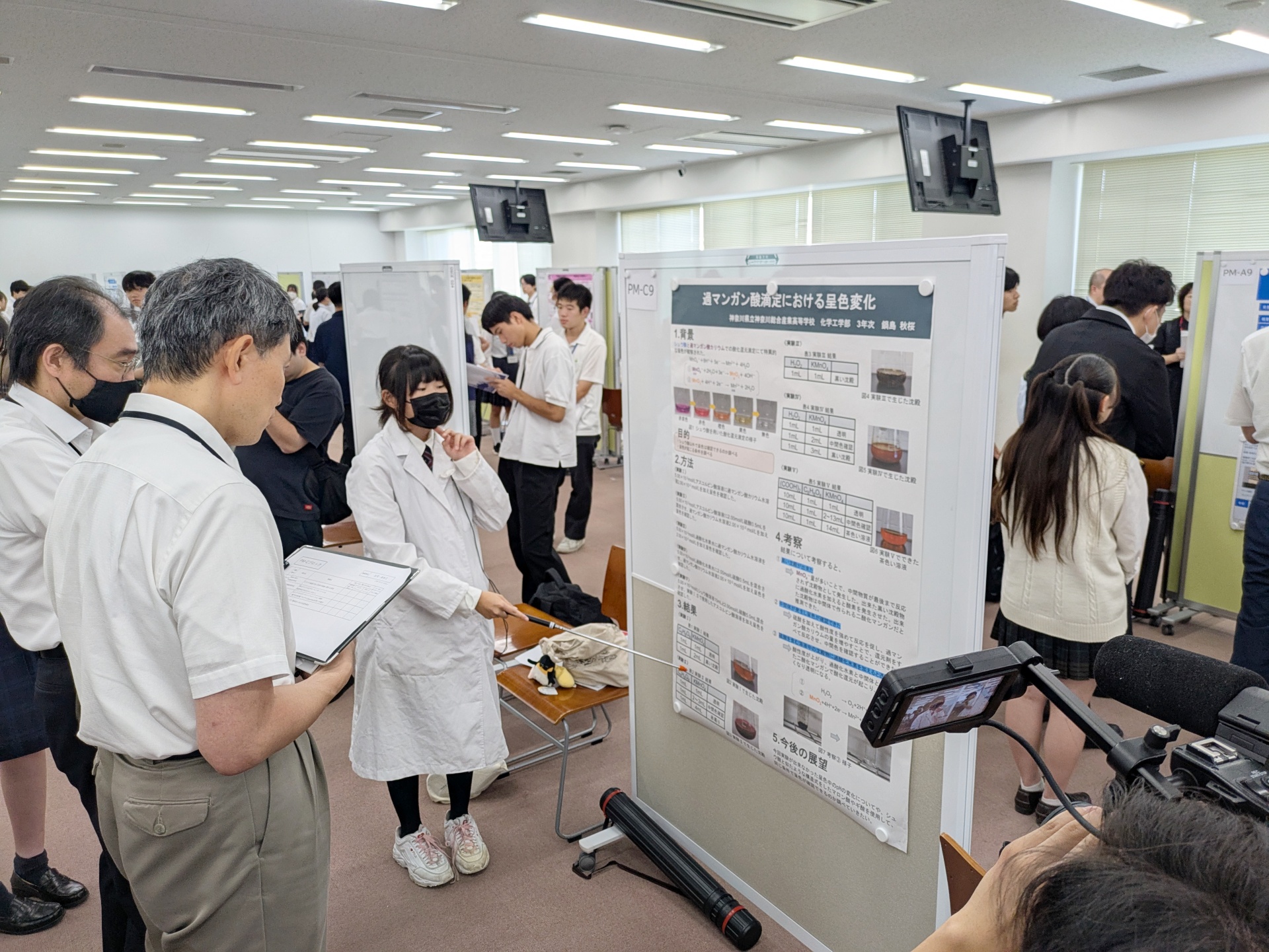

研究タイトル「過マンガン酸滴定における呈色変化」

神奈川県立総合産業高等学校

鍋島秋桜さん

酸化還元滴定中に過マンガン酸カリウムが紫→赤→橙→黄→無色と変化する現象に着目しました。マロン酸では硫酸を加えると呈色せず、加熱時には茶色を経て透明になる特異な挙動を示しました。ギ酸は硫酸や加熱条件下では反応せず、常温・無硫酸条件でのみ極めて緩やかに変化しました。硫酸による分解や加熱による熱分解が影響していると考えられました。

PM-C9

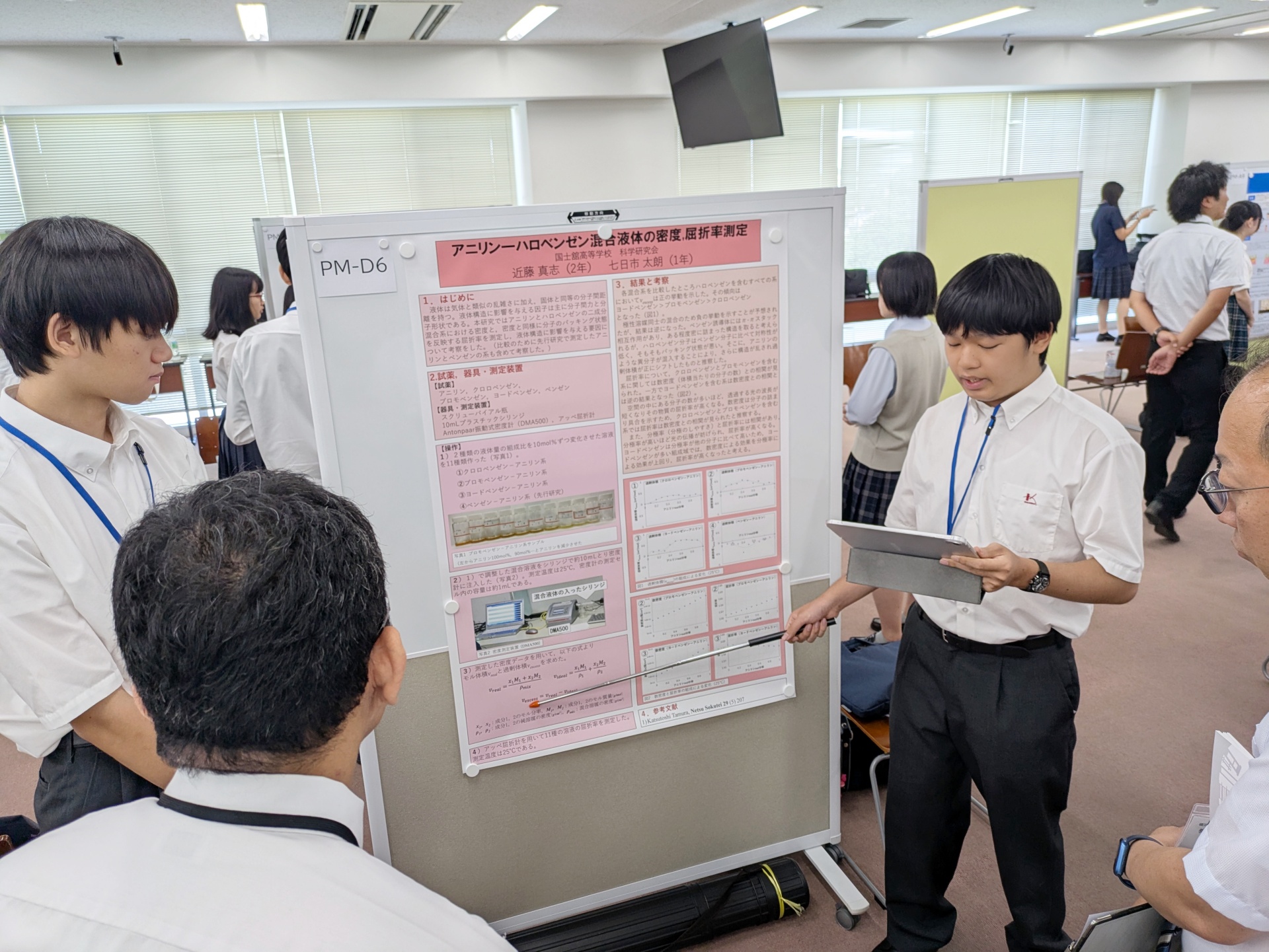

研究タイトル「アニリン‐ハロベンゼン混合液体の密度,屈折率測定」

国士舘高等学校

近藤真志さん、七日市太朗さん

本研究ではアニリンとハロベンゼンの二成分混合系における密度と屈折率を測定し、液体構造に影響を与える要因についての検討を行いました。アニリンとハロベンゼンで作成した4種のサンプルを25℃で処理した実験より得られたデータから過剰体積を計算したところ、すべて正の値を示し、特にヨードベンゼン系で大きくなる傾向が見られました。極性溶媒混合では負が予想されましたが、ハロベンゼンの対称性の低さやパッキングの乱れが要因と考えられました。

PM-D6

研究タイトル「紫外線で光るゼリーに対する昆虫の反応」優秀賞

神奈川県立神奈川総合産業高等学校

上地夏帆さん

フィコシアニンやリボフラビンを添加したゼリーをアリに与え、紫外線下での誘引行動を調べました。RGB解析の結果、赤の値が大きい中〜高濃度条件ではアリは誘引されず、低濃度でのみ寄ってきました。昆虫は赤を認識できず、紫外・青・緑を感知するとされることから、紫外線の強い日中では赤みが強いゼリーは認識されないと考えられました。

優秀賞おめでとうございます

紫外線で光るゼリーを用いて昆虫の反応を丁寧に調べたとても印象的な研究でした。発表者は今回で本学術発表会3回目の発表となり、ついに優秀賞を受賞されたとのこと、本当におめでとうございます! 実験中はあまりの暑さで昆虫が寄ってこないという大変な場面もあったそうですが、その粘り強い取り組みが結果につながりました!素晴らしいです。(編集部より)

PM-D7

研究タイトル「エキサイティング結晶」

神奈川県立光陵高等学校

野口雄司さん、白幡隼さん、壷井大誠さん、澁井璃武さん、遠藤秀真さん、岩本貫志さん

ヒドロキシルプロピルセルロース(HPC)水溶液が示すコレステリック液晶相の発色特性について、その形成条件と変化要因を明らかにするための検討を行いました。HPC濃度を変化させたところ、60wt%以上で虹色の偏光色が現れ、特に69wt%で最も強い発光を示しました。発光の強さは濃度増加に比例し、蛍光分子が増えることで吸収・放出する光の波長が強調されたと考えられました。

PM-D8

研究タイトル「蛍光物質の発光の研究」

神奈川県立光陵高等学校

笠間晶斗さん、綿貫未優さん、工藤純樹さん、中嶋優友さん、綿引春翔さん

本研究では、スライムに蛍光顔料を加え、発光強度や粘性への影響を調べました。紫外線下での観察では顔料濃度が増えるほど明るさは上昇しましたが、0.5g以上では濁りにより減少傾向を示しました。緑と青が特に明るく、赤はやや暗めでした。また、顔料量が多いほど粘性が増し伸びにくくなり、時間経過により硬化も早まりました。顔料の吸湿性やpH変化が影響していると考えられました。

PM-D9

◆ハマヤクサイエンス研究会 第4回学術発表会 ほかの研究分野の発表を見る

この記事をシェア!