コラム

2025.04.24

【レポート】第7回高校生サイエンス研究発表会開催~多彩な探究の成果を発表

3月中旬、毎年恒例開催となっている第一薬科大学・日本薬科大学・横浜薬科大学の共催による「第7回高校生サイエンス研究発表会2025」が開催されました。全国から参加した高校生が各大学会場やオンラインで、日頃取り組んでいる科学研究の成果を発表しました。

今回も、3月20日に横浜薬科大学会場で開催されたポスター発表の模様を紹介します。今回は計24組の高校生が発表を行いました。

研究タイトル「火山礫はキリン Giraffa camelopardalis の床材に適切か?」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

西あおいさん

本研究では、火山礫が飼育下のキリンにとってストレスの要因になっていないかを明らかにするため、4つの動物園でキリンの常同行動を観察しました。火山礫を導入している2園と導入していない2園を比較した結果、導入していない園では常同行動が多く見られ、歩行行動にもばらつきが確認されました。歩数の時間帯別ばらつきには有意差も認められ、火山礫が行動を安定させる効果をもつ可能性が示唆されました。今後は他種への応用やさらなる行動比較を行っていきたいと考えています。

A01

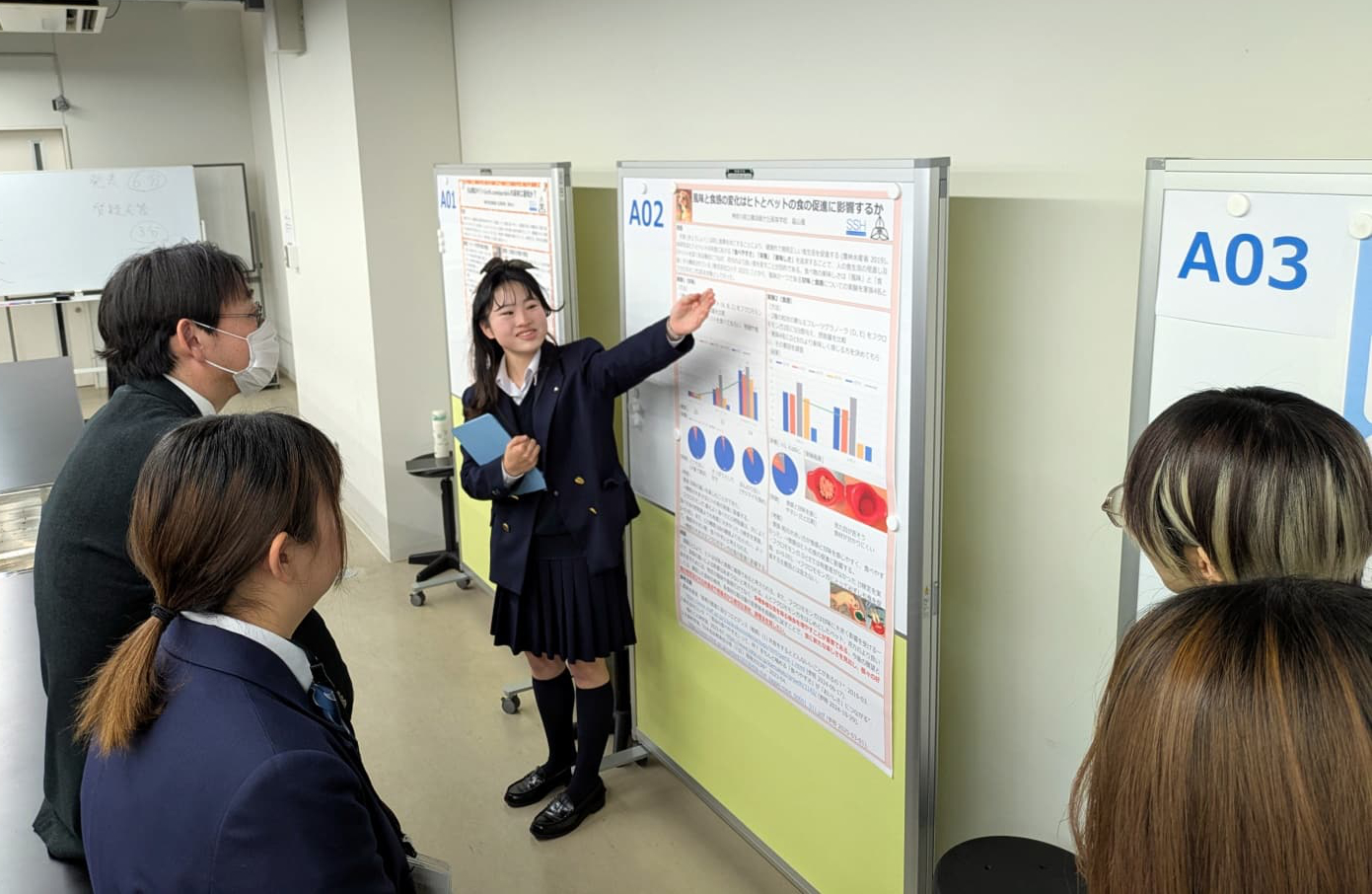

研究タイトル「風味と食感の変化はヒトとペットの食の促進に影響するか」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

畠山蒼さん

共食における「食べやすさ」「栄養」「美味しさ」に注目し、ヒトとペットの食の促進を目指して、ペーストやシリアルバーの味・食感を工夫した試食実験を行いました。ヒトでは糖度の違いによる甘味の強さや粗めの食感が好評で、フクロモモンガは甘味に大きく影響をうける一方で、食感の違いによる影響はあまりみられませんでした。これらの結果から、風味や食感の工夫が摂取意欲を高める可能性と共に、多種多様な食を得る機会を増やすことの重要性が示されました。今後は嗜好性の個体差や継続的な摂取への影響も検討していきたいです。

A02

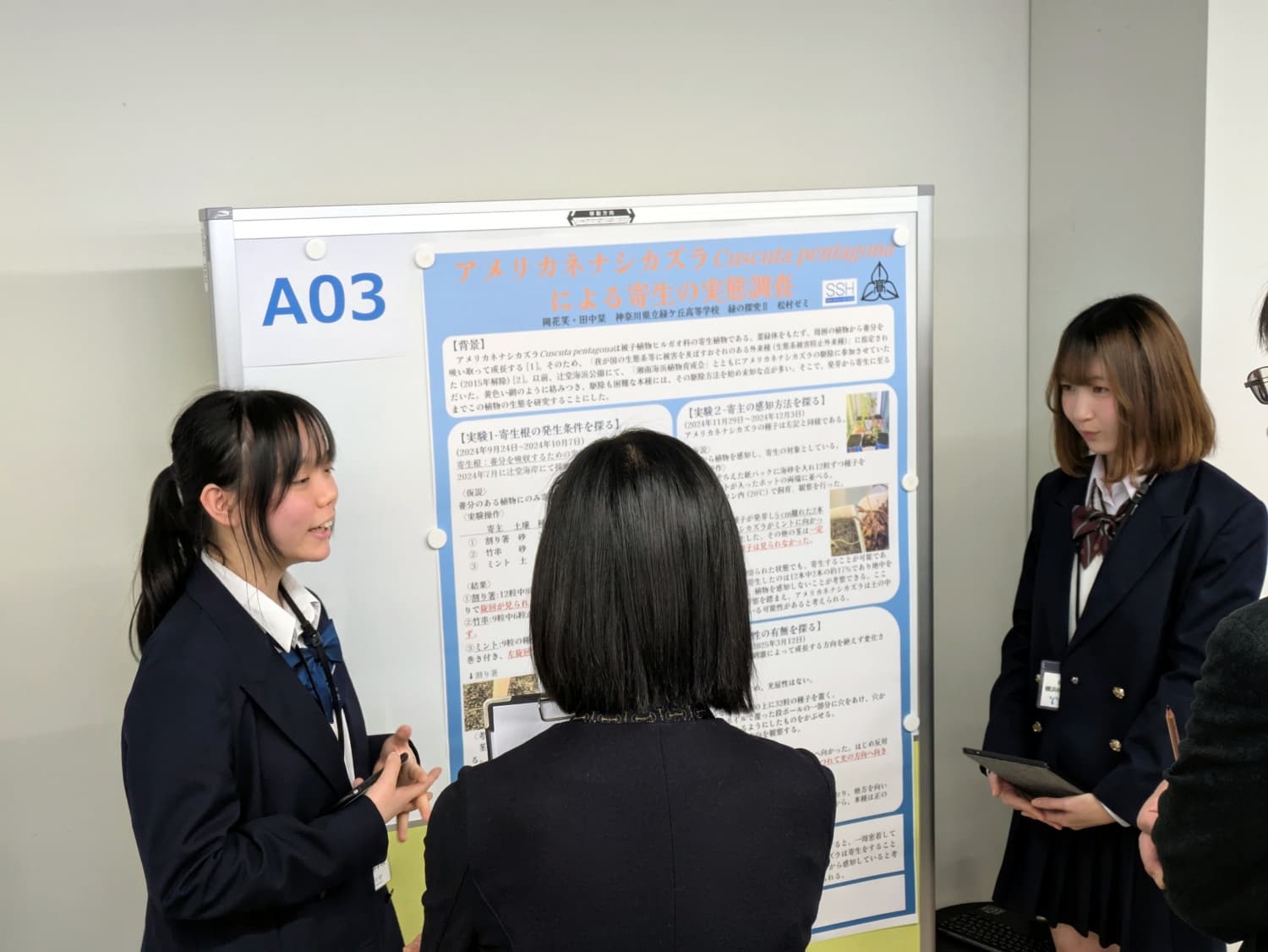

研究タイトル「アメリカネナシカズラ Cuscuta pentagona による寄生の実態調査」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

田中栞さん、岡花笑さん

外来植物アメリカネナシカズラの寄生条件を明らかにするため、本植物の発芽から寄生に至るまでの生態について研究を行いました。実験より、ミント・竹串・割り箸を宿主として使用し、寄生根は植物であるミントにのみに形成され、一定以上の太さには巻き付けないことが分かりました。また、宿主を隔てた状態で育てた際、アメリカネナシカズラは宿主を感知せず、寄生できない様子が確認されました。正の光屈性を示す傾向も示しており、これらの結果を元に、今後も寄生の仕組みを探り、効果的な駆除方法を模索していきます。

A03

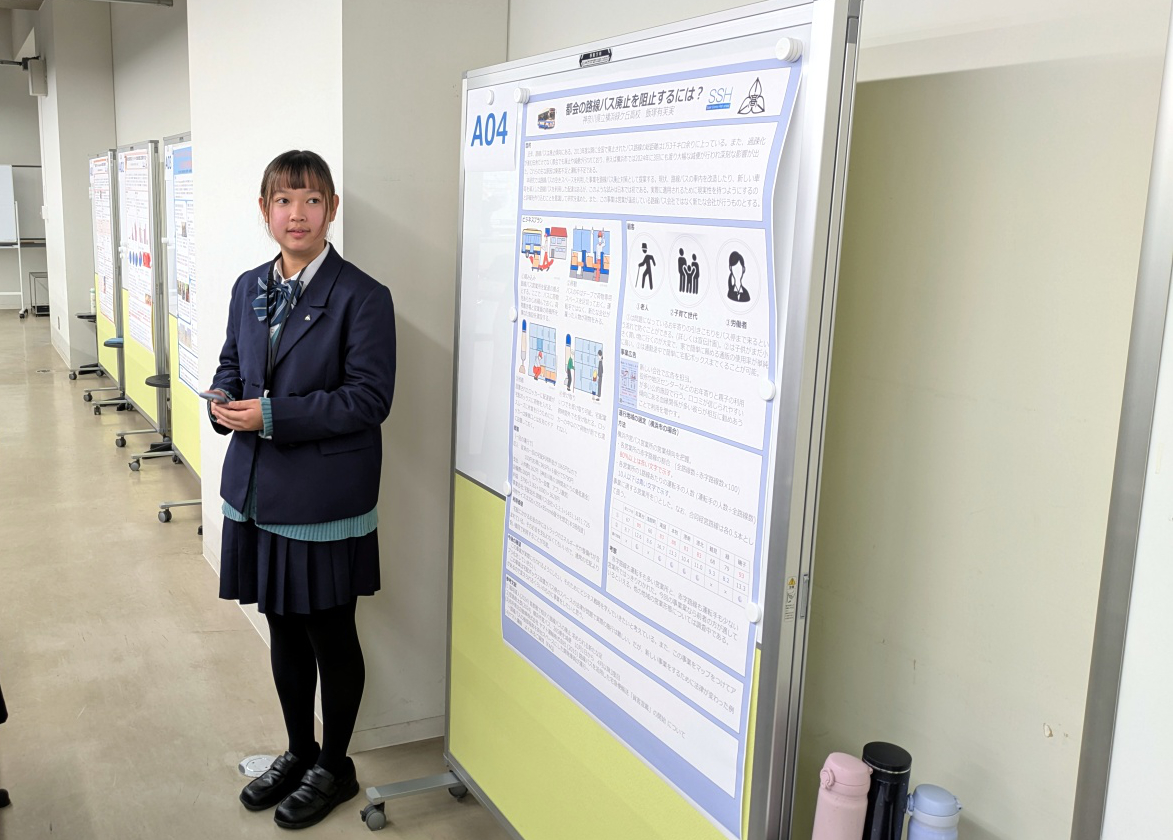

研究タイトル「都会の路線バス廃止を阻止するには?」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

飯塚有芙実さん

路線バスの減便・廃止が進む中、空きスペースを活用した宅配事業によって路線バスの収益改善を図るアイデアについて、提案しました。バス営業所で荷物を積み、車内の荷物スペースを経てバス停ロッカーで受け取る仕組みです。収入予測では、一回の運行による利益が3628円見込まれ、エネルギー代や人件費が不要な点で優位性があります。シミュレーションで収益の出る運行地域も選定しており、今後はビジネスとしての実現への可能性をさらに検討していきます。

A04

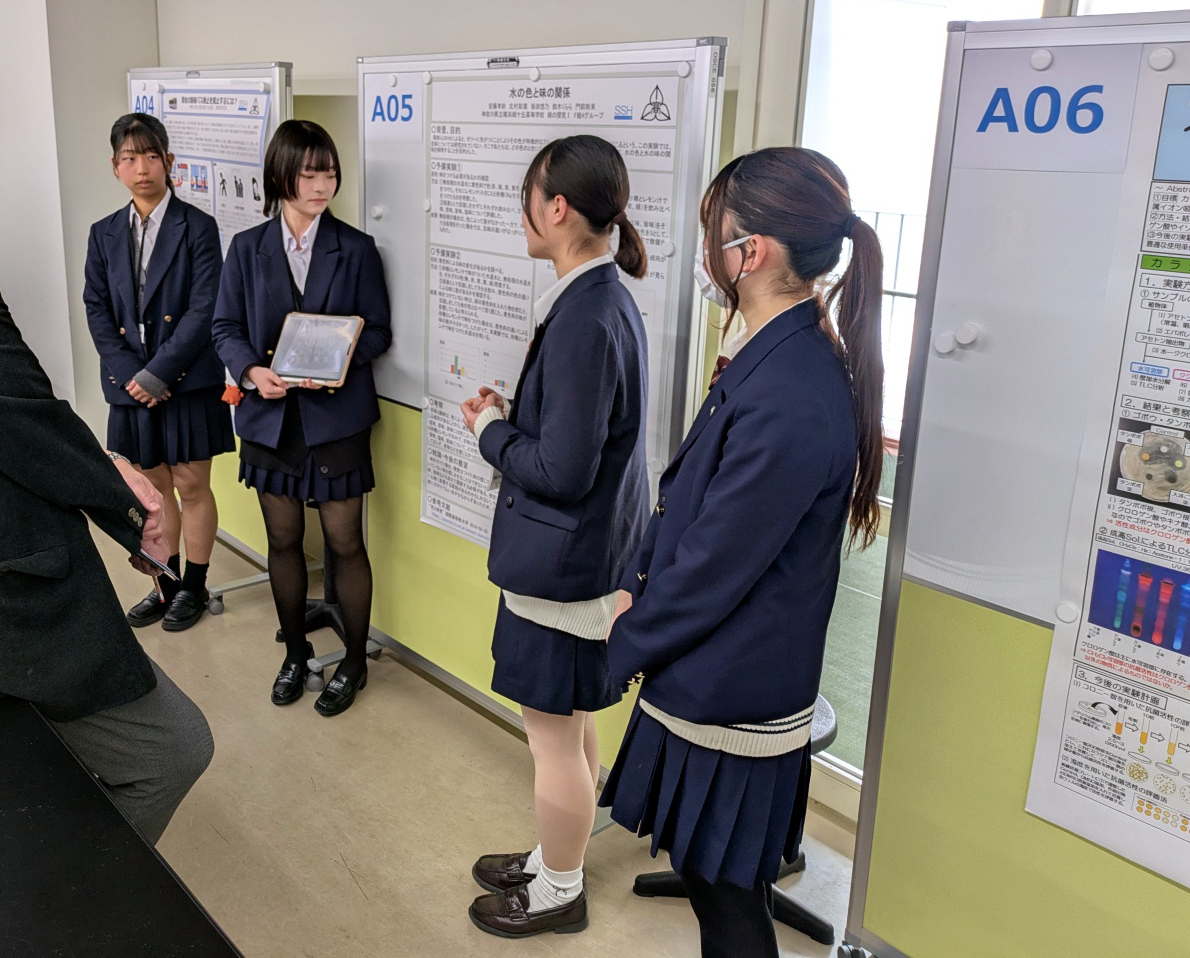

研究タイトル「水の色と味の関係」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

安藤李紗さん、北村彩葉さん、坂田悠乃さん、鈴木くららさん、門前咲来さん

本研究では、着色された水が味覚に与える影響について検証しました。5人に砂糖とレモン汁で味をつけた水に赤・黄・青などの着色料で色を加えたサンプルの試飲試験を実行した結果、赤はイチゴのように甘味を強く感じ、黄色はレモンのように酸味を感じる傾向がありました。水に味がついている場合にのみ色による味覚の錯覚が強まり、色が味の印象に与える影響が確認されました。今後は香りとの関係や、より多様な色彩と味覚の組み合わせについても調査を進めたいと考えています。

A05

研究タイトル「カラシナで世界を救う!~病害防除とファイトレメディエーションの実現に向けて~」

成田高等学校

湯浅義大さん

本研究では、カラシナを用いた作物の病害防除とファイトレメディエーション(植物による環境修復)の両立を目指し、検討を行いました。実験により、カラシナ抽出物に抗菌活性は確認できなかったものの、鉛の吸収能力を測るためのスプラウト栽培条件を確立しました。今後は残留鉛の測定法の検討を行う予定です。また、カラシナ抽出物のTLC分析やRNA定量により活性成分の探索も進めており、農業と環境保全の両立に向けた持続可能な手法の開発を進めていきます。

A06

研究タイトル「ローズマリー化粧水の効果について~自作した化粧水に若返り効果はあるのか~」

横浜清風高等学校

山口眞央さん、府川優李さん、矢部望音歌さん

本研究では、薬草園で採取したローズマリーから自作した化粧水の保湿効果を検証しました。ヒトの手の甲へ自作化粧水と市販品をそれぞれ塗布し、保湿前後の水分・油分をBIA法スキンチェッカーで測定した結果、自作化粧水は市販品と同程度の保湿効果が確認されました。また、香りの爽快感や塗布感の好印象も評価され、ローズマリー由来の有効成分に着目した薬効や成分の分析が期待されます。今後は嗜好性や季節ごとの使用感も含めた調査を重ね、より実用的な化粧水づくりを目指していきます。

B01

研究タイトル「横浜清風高校周辺の昆虫相~昆虫の採集方法と標本作成について~」

横浜清風高等学校

鈴木貴大さん、森一輝さん

横浜清風高校周辺の昆虫相を調べるため、2023年8月から2024年1月にかけて校内や通学路(いわな坂)で昆虫採集を行い、標本を作製・同定しました。結果として、143個体、52科72種を記録し、神奈川県で要注意種とされるハグロトンボや、東日本で稀少なシママメヒラタアブ、外来種のチュウゴクアミガサハゴロモなども確認されました。今後は同定できなかった種について継続調査を行い、都市部に残された多様な生態系の理解を深めていきたいと考えています。

B02

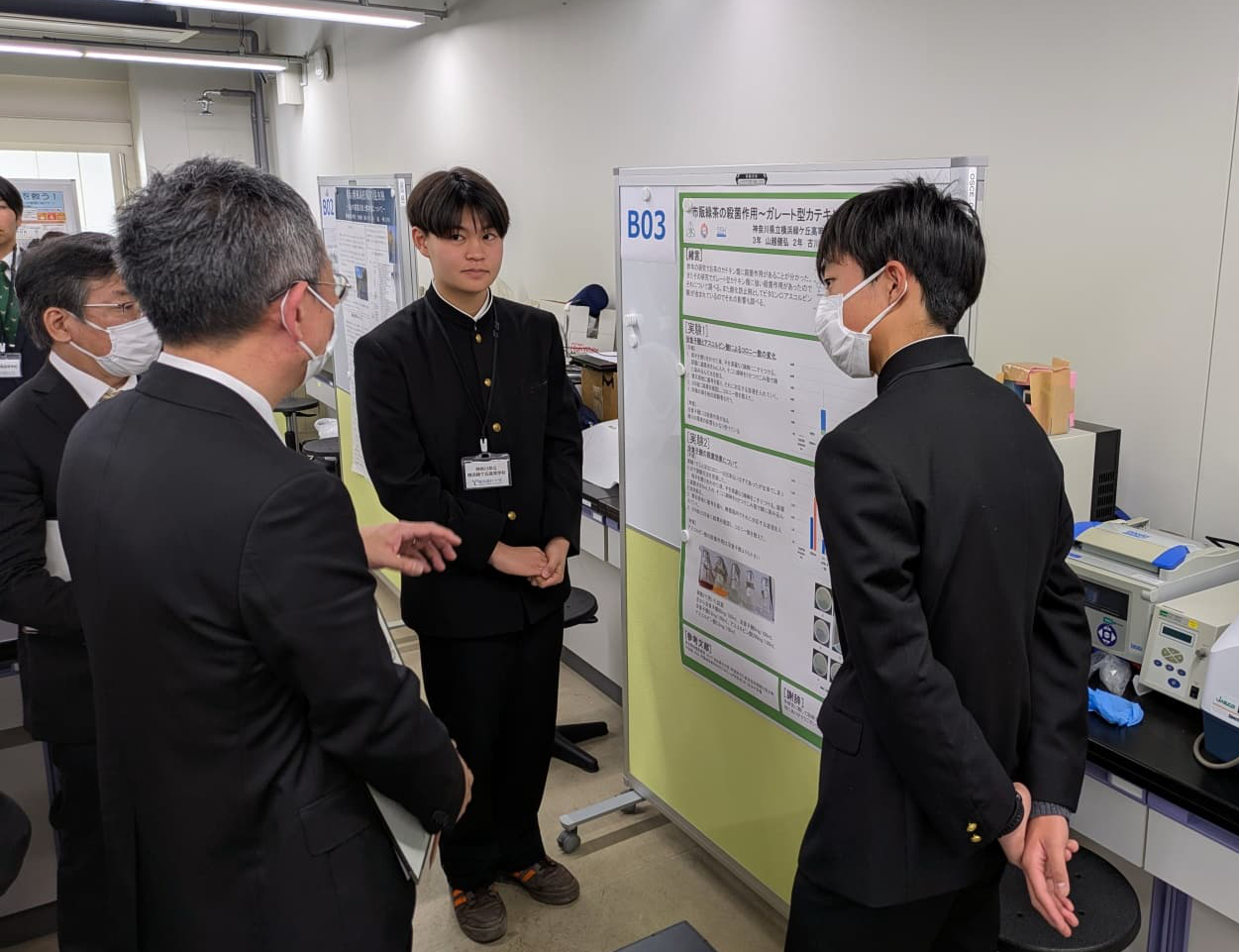

研究タイトル「市販緑茶の殺菌作用~ガレート型カテキンの可能性~」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

山越健弘さん、古川朝陽さん、塩見稟太郎さん

昨年度の研究をもとに、緑茶に含まれるガレート型カテキン(カテキンと没食子酸のエステル)や酸化防止剤(アスコルビン酸)の殺菌効果について検証を行いました。ヒトの手に付着している微生物を用いて各成分を含むサンプルの殺菌力の比較実験を行った結果、没食子酸には殺菌作用が確認され、アスコルビン酸の殺菌作用は没食子酸よりも小さいことが示唆されました。今後も研究を継続し、緑茶を用いた安全で実用的な殺菌法の確立を目指します。

B03

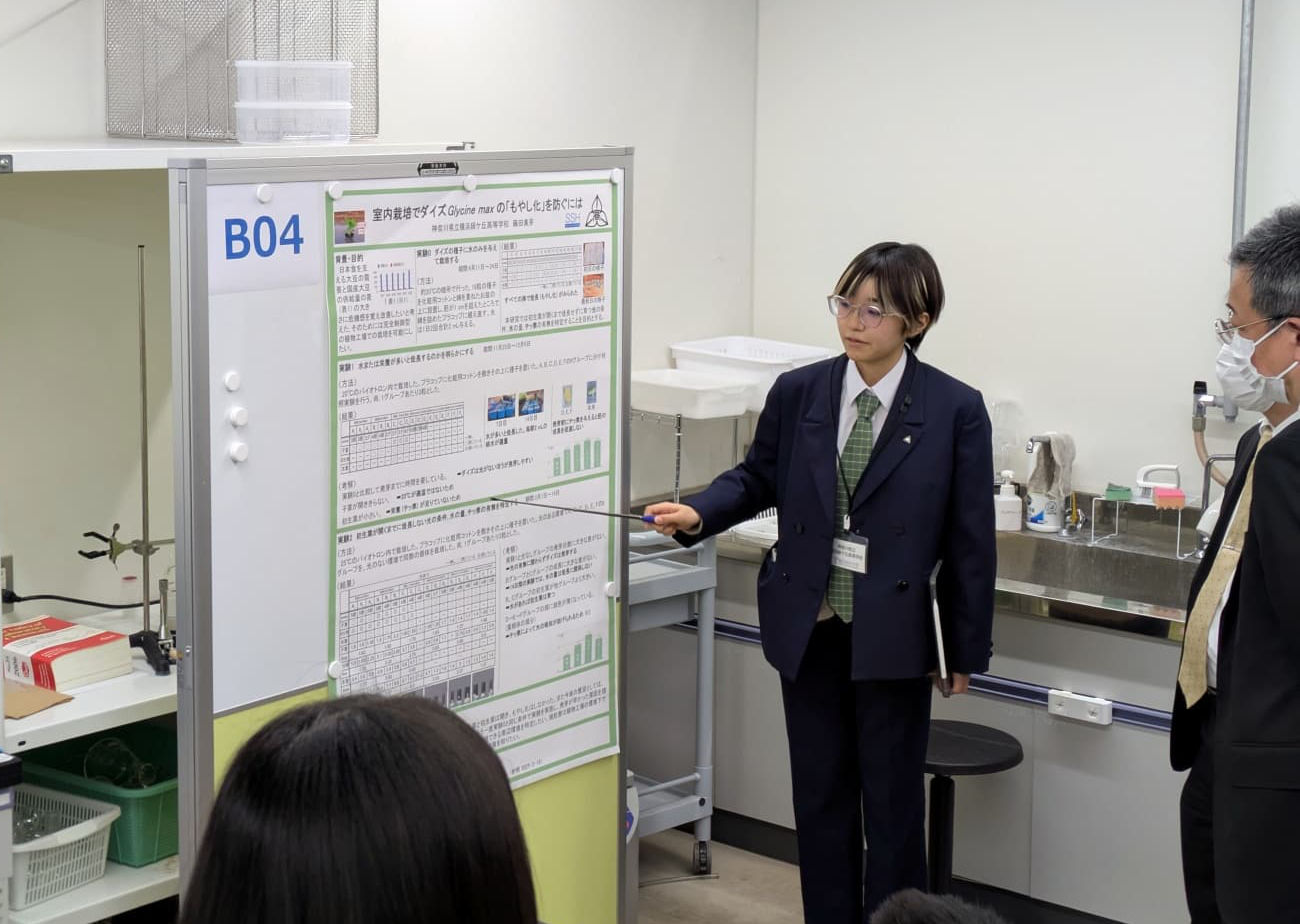

研究タイトル「室内栽培でダイズ Glycine max の「もやし化」を防ぐには」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

藤田美芽さん

植物工場での国産ダイズ栽培を目指し、室内栽培での徒長(もやし化)を防ぐための条件を調査しました。バイオトロン内にて、光の有無や水分量、窒素の希釈倍率を組み合わせた複数の条件で発芽・育成実験を行った結果、特に窒素の有無と光の照射が初生葉の展開や茎の伸長に大きな影響を与えることがわかりました。適切な環境下では徒長を抑えた成長が可能であり、植物工場における高効率なダイズ栽培の一助となる可能性があります。

B04

研究タイトル「睡眠中の身体の変化について」

成田高等学校

安藤大輝さん

睡眠中の身体の変化や睡眠の健康への影響について興味を持ち、調査を行いました。哺乳類の睡眠中にはレム睡眠とノンレム睡眠が交互に現れ、脳や身体の機能に影響を与えていることが分かってきています。先行研究によれば、レム睡眠中のマウスの脳においては、他の状態と比較して毛細血管へ流入する赤血球数が2倍になり、血流が活発になっていることが示唆されています。また、睡眠障害には精神的・身体的・環境的要因が複雑に関係していることも明らかになりました。今後は、実験や調査を通して予防法や改善策を探っていきたいです。

B05

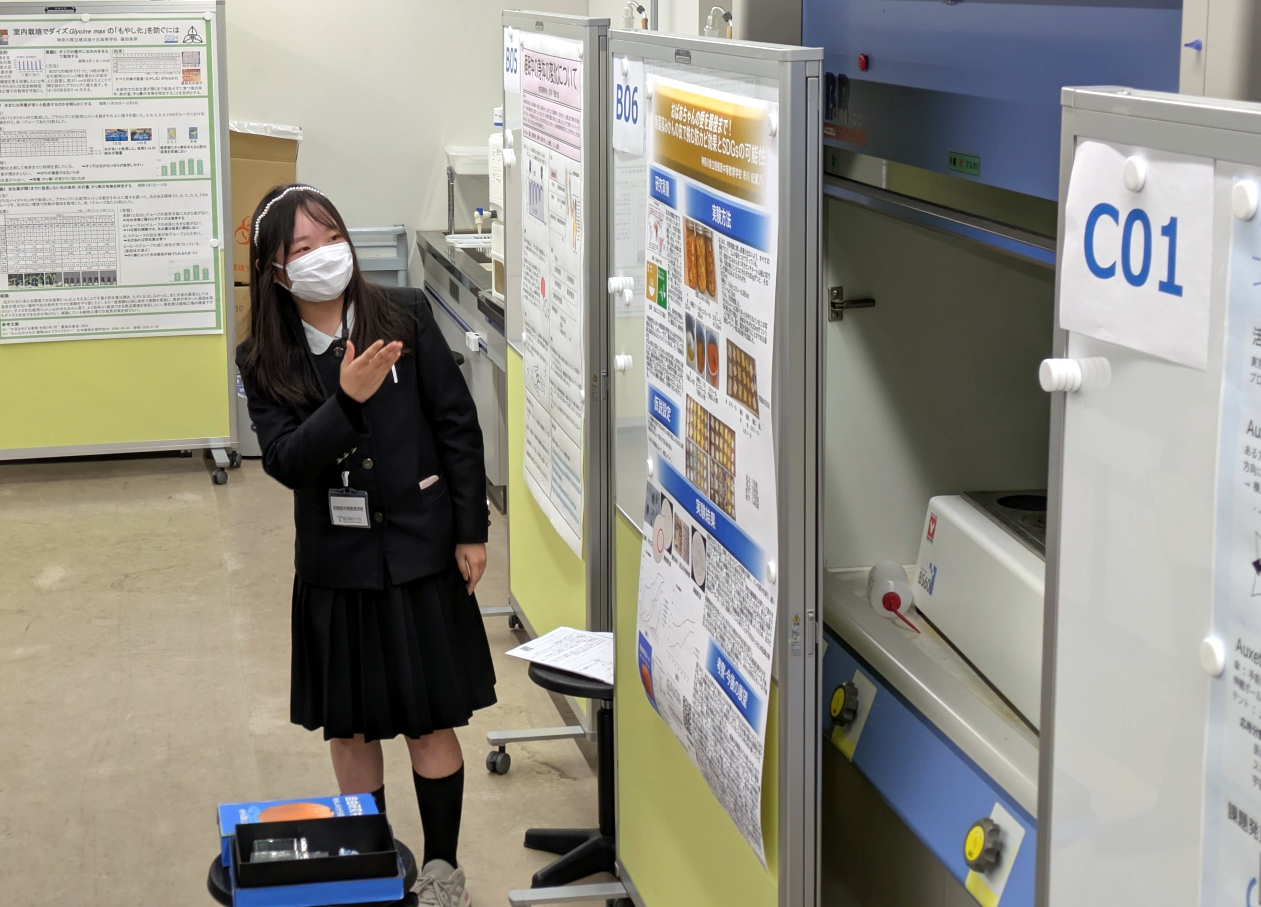

研究タイトル「おばあちゃんの愛を最後まで!無農薬みかんの皮で挑む防カビ効果とSDGsの可能性」

神奈川県立相模原中等教育学校

市川妃夏乃さん

祖父母が育てた無農薬みかんの皮を有効活用できないかと考え、その防カビ効果の可能性に注目しました。乾燥させたみかんの皮をエタノール、水、および混合液で抽出し、手作りパンをそれぞれに浸してカビの発生を比較したところ、エタノール抽出液で抑制効果がみられました。一方、水抽出液ではカビの発生が早まりました。防カビ剤としての有効性と、食品ロス削減・農薬代替の可能性をあわせ持つことから、SDGs「2 飢餓をゼロに」「3 すべての人に健康と福祉を」にも貢献が期待されます。

B06

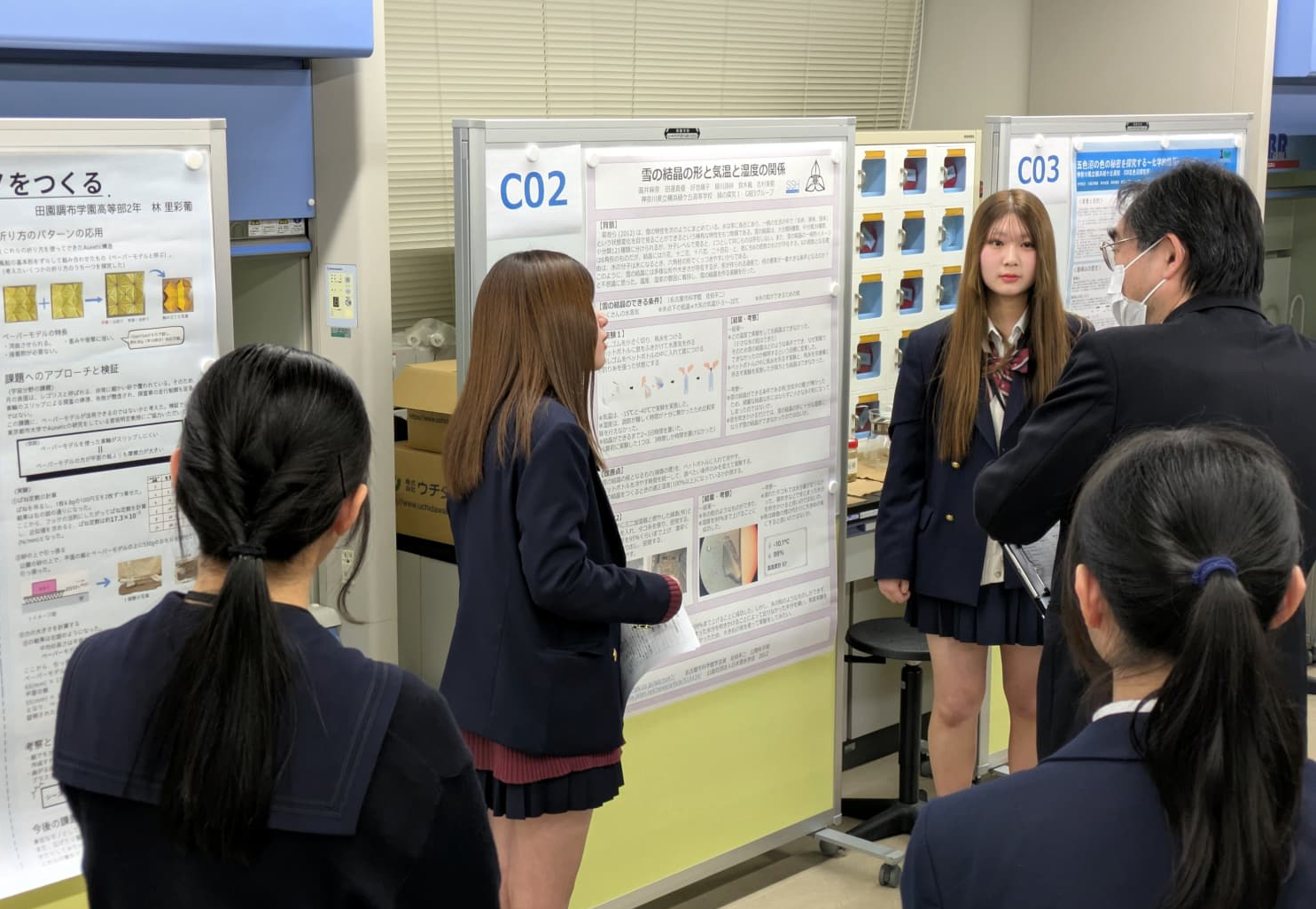

研究タイトル「雪の結晶の形と気温と湿度の関係」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

圓井麻奈さん、田邊真優さん、好池璃子さん、緑川詩絆さん、鈴木楓さん、志村美都さん

多様な形や大きさが存在する雪の結晶が形作られる過程でどのような条件で形成されるかを明らかにするため、温度と湿度の関係に着目して実験を行いました。初回の−15℃〜−40℃の冷却実験では結晶は生成されませんでしたが、加湿器と線香による湿度調整と核の導入を工夫した改良実験では、湿度99%・−10.1℃の条件で氷の粒のようなものの生成に成功しました。結晶形成には水分を足すことによる高湿度環境が必要と考えられ、今後は結晶の成長条件をさらに詳細に探る予定です。

C02

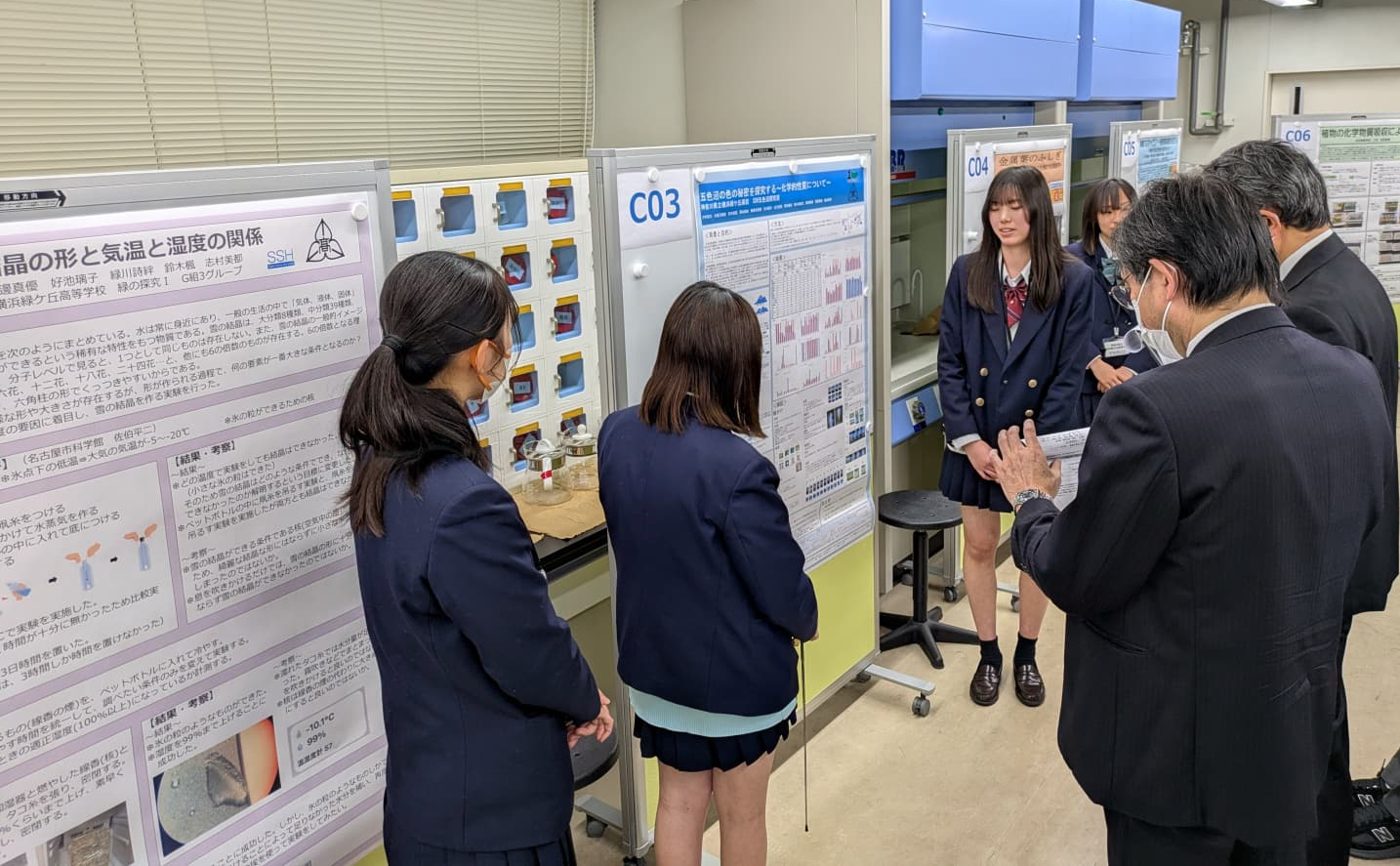

研究タイトル「五色沼の色の秘密を探究する2024 ~化学的性質について~」

神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校

中村彩乃さん、栗原那奈さん、川島万璃愛さん、大川橙子さん、田中妃夏さん、藤田美芽さん、青田美玖さん、菅野那帆さん、飯塚有芙実さん、出口歩実さん、岡本実和さん、田口美結花さん

福島県の五色沼湖沼群がなぜ多彩な色に見えるのかを化学的視点から調査しました。各沼の水をpH・電導度・イオン濃度などで分析し、光の散乱に影響するケイ酸アルミニウムの存在を確認しました。いくつかの沼からケイ酸アルミニウムを主成分とする長石が発見され、長石由来の成分が光の散乱を引き起こしていることが実験からも示唆されました。今後は鉄イオンなどが関係する赤色の要因解明に取り組み、自然が生み出す色彩のメカニズムをより深く探っていきます。

C03

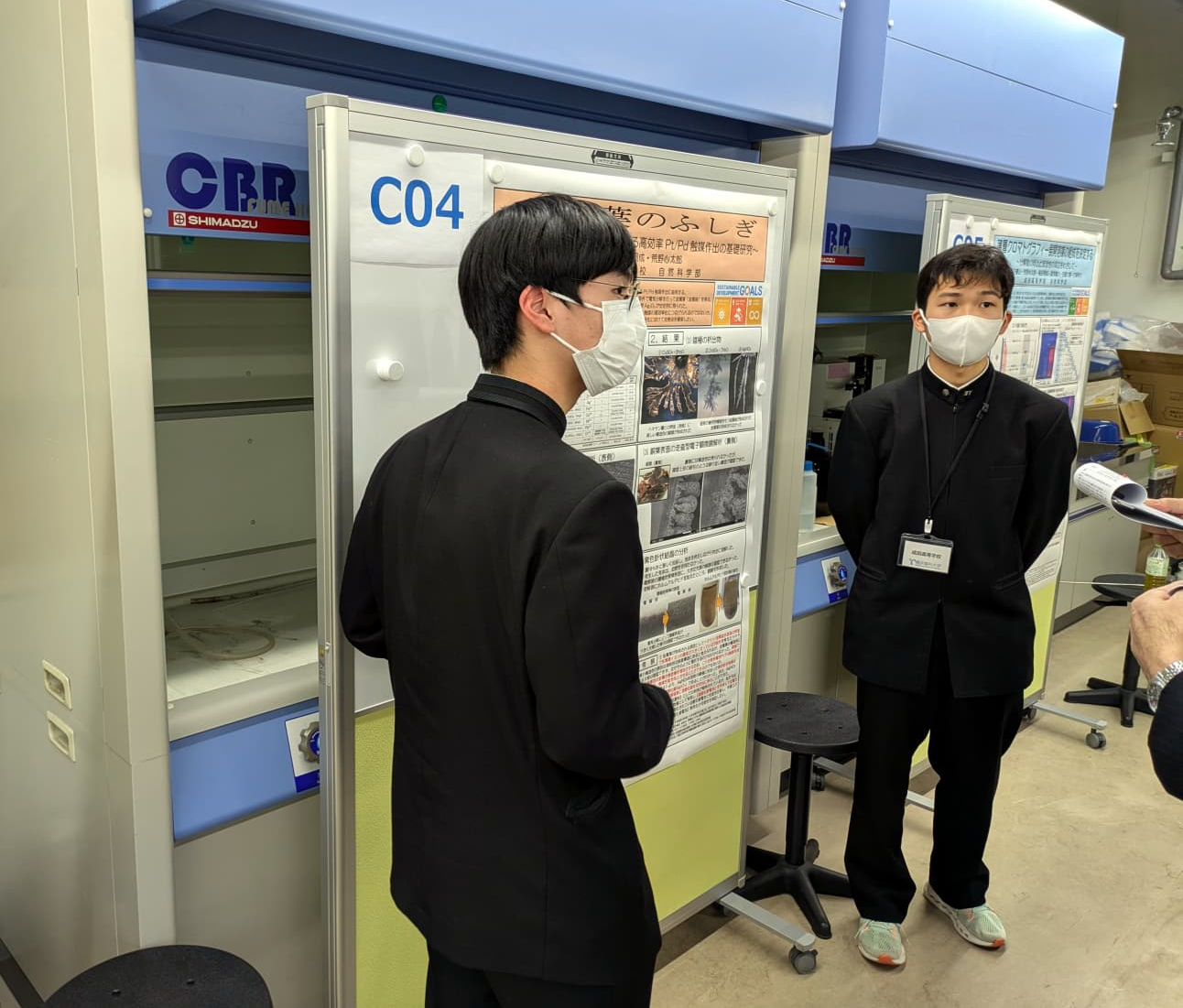

研究タイトル「金属葉のふしぎ ~アルカリ型燃料電池における高効率 Pt/Pd 触媒作出の基礎研究~」

成田高等学校

梅田翔成さん、荒野心太郎さん

陰極電析により生成する金属葉形成のしくみを解明し、それをPt/Pd触媒の高効率化に応用する可能性を探りました。硫酸銅水溶液から得られた銅葉は構造色を示し、電子顕微鏡による観察では腸管上皮の絨毛のような繰り返し構造が確認されました。これにより、触媒表面積の増大が期待されます。さらに、硝酸銀水溶液からは過酸化銀が析出し、過酸化銀電池の作製にも成功しました。今後は電析条件の最適化と実用化に向けた検討を進めていきます。

C04

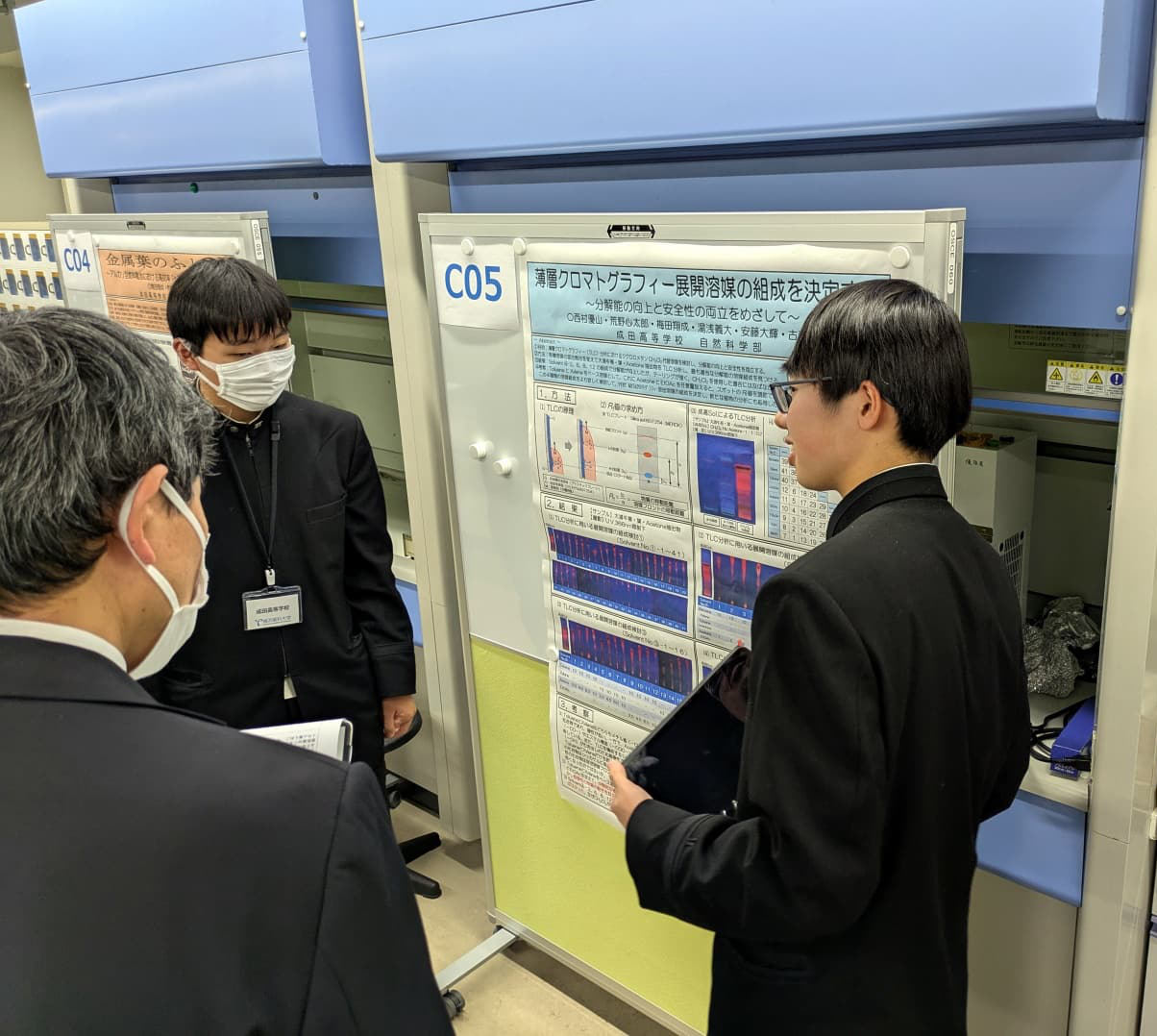

研究タイトル「薄層クロマトグラフィー展開溶媒の組成を決定する ~分解能の向上と安全性の両立を目指して~」

成田高等学校

西村優山さん、荒野心太郎さん、梅田翔成さん、湯浅義大さん、安藤大輝さん、古津侑大さん

TLC分析において使用されるジクロロメタンの毒性を考慮し、安全性と分解能の両立を目指して代替溶媒の組成を検討しました。トルエンとキシレンを基剤とし、アセトンや酢酸エチルを加えることでスポットの展開性に大きな変化が現れ、分解能を高められることがわかりましたが、ジクロロメタンの分解能には及びませんでした。今後も引き続き、ジクロロメタン代替溶媒の検討を行い、目的成分ごとの最適な溶媒系の確立と、未知成分の検出にも応用していく予定です。

C05

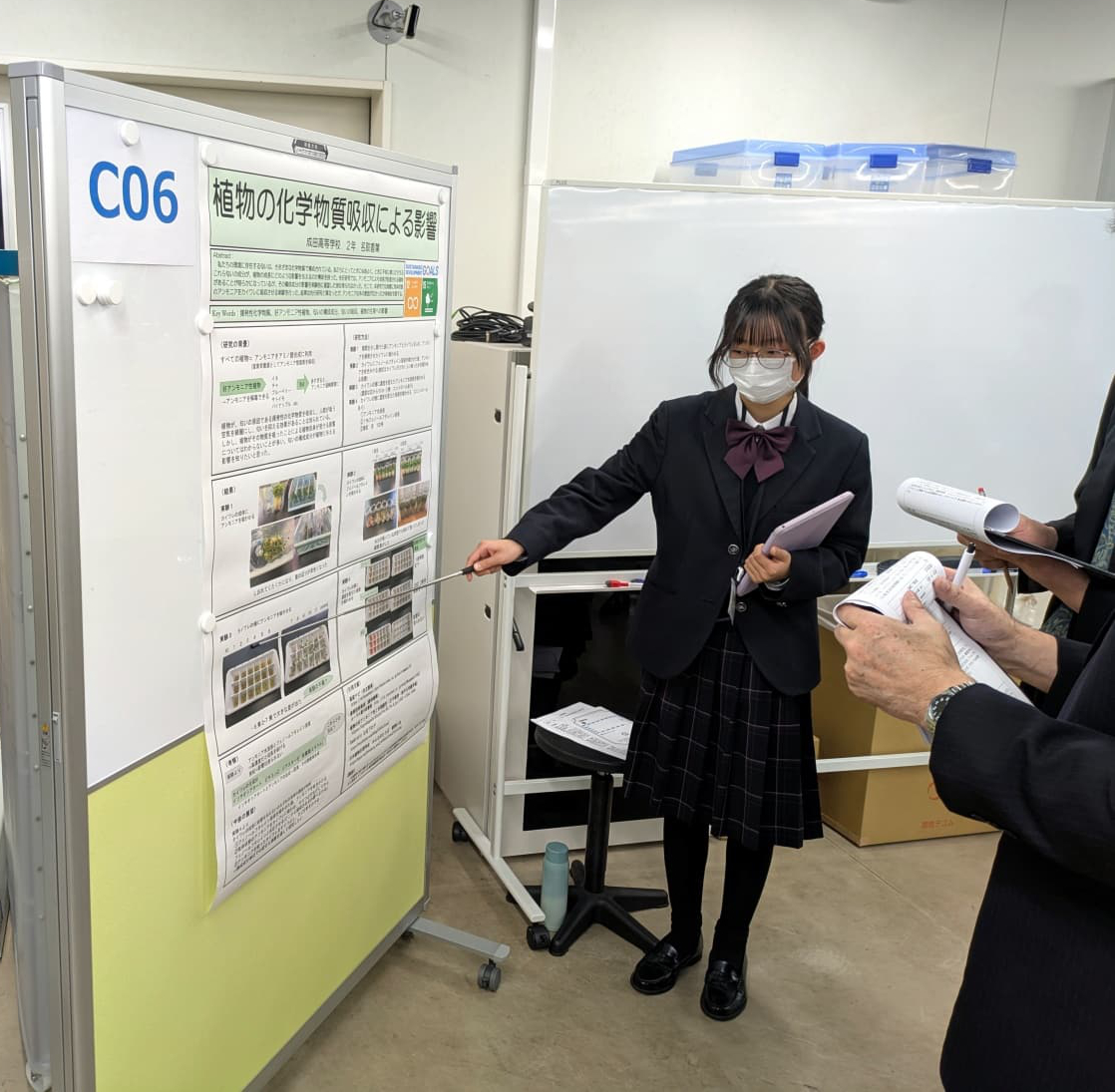

研究タイトル「植物の化学物質吸収による影響」

成田高等学校

名取香葉さん

植物が揮発性化学物質を吸収した際にどのような変化が起きるのかを検証するため、アンモニアに着目してカイワレの栽培実験を行いました。アンモニアの濃度や暴露時間を変えて複数回試行したところ、生育に悪影響が出た例や成長を促進するような兆候も見られ、匂い物質が植物へ影響を与える可能性が示唆されました。今後は吸収の有無を明確にする方法や、他の匂い成分との比較などを通じて、植物の環境応答の理解を深めていきます。

C06

今回紹介した発表校

研究発表会を主催した横浜薬科大学

この記事をシェア!